ESPECIAL CARLOS REICHENBACH

Falsa loura (2007)

Reichenbach filho o el porno tropical; por Louis Skorecki

Dos testimonios de Carlos Reichenbach

Garotas do ABC (2003)

Argumento cinematográfico de «Dois Córregos – Verdades Submersas no Tempo», comentado por Carlos Reichenbach

Era algo difuso, se producía una revuelta focalizada en una provincia X de Andalucía que terminaba ocupando un grupo Y de anarquistas. Sonaba mi voz y decía “en mis tiempos, los padres de mis padres de mis padres no enseñaban a sus hijos cómo vivir en las cárceles, les enseñaban a no morir”, y luego la tuya preguntaba “cuéntame cómo continuar esta revolución, solamente sé vaciar las arcas, que no es poco”. Más tarde, inconexamente, estábamos tú, un amigo tuyo y yo en El Corte Inglés. Me sentía rabioso porque iba comprando ropa muy barata y vosotros dos me mirabais mal. Te lo cuento nada más despertarme para no olvidarme. Como tú, no me psicoanalizo, pero lo de Andalucía se ilustraba con imágenes de gente desnuda duchándose en unas cloacas y coches de políticos intentando abandonar la frontera.

Sueño de A. el 16 de julio de 2020, dos días después de ver Falsa loura, retransmitido a N.

Falsa loura (Carlos Reichenbach, 2007)

1. LA MÚSICA DE LA FACTORÍA

Hemos vivido más de año y medio bajo la sombra de Falsa loura. Cada vez que vemos una nueva película construimos un baremo imaginario donde el límite lo constituye el filme de Reichenbach. El metraje de tan bella obra ha circulado más de 500 días sobre la autopista de nuestras vidas uniendo reflexiones y sueños, golpea insospechado en azarosas pausas de la rutina diaria, emocionan como el primer día las alegrías gritadas en el comedero de la fábrica en la cual las protagonistas hacen el turno semanal. Han pasado varias estaciones, repetidose han los días del calendario, y todavía no nos suelta este trozo de celuloide, tan grande pegada supuso que hasta las imágenes de duermevelas menos apacibles o más tormentosas han cambiado su tonalidad. Si The Last Days of Disco (Whit Stillman, 1998) acapara nuestra novelesca memoria como el filme esencial sobre los yuppies en el cambio de siglo, el de Reichenbach supone lo mismo para la clase obrera brasileña a principios del milenio. No aceptaremos oprobio alguno hacia esas supervivencias, estos filmes cimentan la moral extraviada con arraigados tajos. Un mundo roto, São Paulo tristón, de gente medio engañada consigo misma, encarado por el cineasta porto-alegrense luchándose sudoroso al cabo de la acera el respeto que merecen tanto la camisa cara del pijo como las uñas astilladas de una trabajadora de la factoría. No nos extraña la inclusión de revueltas en sueños convulsos al echarnos al colchón y cerrar los ojos tras pasar dieciocho horas revisitando el filme a corazón abierto sobre suelos insolentes, perdiendo amigos, triunfando inconstancias. Son filmes así los educadores reales de la ética, ilusionantes, haciendo inútiles las divisiones entre alta y baja cultura escindidas por flancos oportunistas. Falsa loura, cine popular, sociedad encantada y sufriente.

La protagonista de este filme, como su título indica, es una rubia teñida. Su nombre aparecerá al principio del siguiente párrafo (confiamos en que el lector lo retenga) porque preferimos terminar este con una pequeña reflexión primeriza, para nosotros esencial. Aquí va: cuando la zalamería del obrero para con sus fantasías se esfuma transformándose en pura devoción hacia ídolos de barro, concordaremos en intuir que el cineasta capaz de captar esa variación ha entendido al menos una idea sobre los sentimientos que residen en la existencia de un asalariado, sentires dulces, presos de una variación incesante, tan ambiciosos como los de cualquier otra clase social. Las disoluciones han hecho de nuestra rubia una mujer suave, cariñosa, atenta, alentadora… y no por ello han eliminado lo infausto de rendir el espíritu hacia una canción afectada o de no poder evitar el subyugo por los fantasmas de una mala noche; al menos conocemos bien el sentimiento del mundo pasando por delante de la luna del coche, o la embriaguez de un guiño cuchicheando de madrugada arrímate a mí. Sí, es la otra vida, donde no cuentan las horas, pero luego viene la sirena, la maldita sirena de la fábrica.

Silmara, muchacha de sonrisa amplia, pasa los días de la semana creyéndose reina de los confines limitados del trabajo ─allí, ella es la fuente a la que acudir en busca de consejo, anécdotas, templanza de humores─, la entrañable o irritante sabionda de clase, según se la vea; adoptar una postura altiva ante los demás es en ocasiones signo de abatimientos demasiado hirientes, urge esconderlos, ser la más chula de la calle, rutilante estrella de su propia película privada. Si nos emocionamos al volver a Falsa loura, algo de esta exaltación triste nos la convoca el orgullo de la chica teñida: Silmara extiende sus dones por doquier, un instante pícara, otro pasional, de día diligente y animadora, de noche la que une al grupo, se preocupa porque todas consigan pareja. No olvida rencores con facilidad. Es la obrera por excelencia de los últimos veintiún años revueltos de cine, la gloriosa mundana, procacidad invitando a la asonada enclaustrada en tres acordes de balada melosa. Melodrama aligerado, hipérbole clásica sustituida por desenfreno verbal vulgar, una vulgaridad con musicalidad que encandila, hasta el punto de sonar inventivos los diálogos más soeces en el comedor a la hora del descanso. El habla ociosa reemprende su vuelo ligero, plagado de timbres a los que nos gustaría abrazarnos, las voces resultan cálidas, la noria sigue girando, también las cintas mecánicas. Creíamos conocer esos sonidos fabriles por multitud de filmes empeñados en que nos atronen los ruidos con su feroz insistencia, pero la aproximación era errónea, infiel a la armonía de voces que se les superponen en cualquier situación con algo de humanidad. Las chicas no escuchan las cintas maquinales, se ponen cascos y piensan en Luís Ronaldo ─un Julio Iglesias paulista─, sueñan con aquellas princesas lejanas, reemplazando su rostro por el suyo, trabajan desplazando el desplazamiento mecánico a un lado, imponen indirectamente su comedia a la terca insistencia de la máquina que no cesa de funcionar.

¡Cuántos años llevábamos esperando escuchar estas voces guasonas! Navegando imaginariamente entre algodones de azúcar, a la par del curro, una resistencia como cualquier otra: si dejamos la mente quieta mientras pasamos la compra ajena por el código de barras, habremos perdido una batalla crucial. El vagabundeo mental de los deseos desairados acaso consista en el primer paso para un futuro incendio, ese que mandará al quinto infierno la fábrica. Sano consejo aplicado con celeridad por Silmara, aquí no cesa el carnaval, a contracorriente, su día a día bien valdría cien canciones de Caetano Veloso, y nos quedamos cortos. Silmara va a donde le conduzca el destino, y aunque el vínculo que la esclaviza por jornadas no afloje, ella destensiona pletórica lo que se le ponga por delante, de un beso a un empujón, en zigzag, en fantasías breves con las que desnuda y encamada imagina karaokes con lona falsa simulando el mar. Ave de paso, no hay monarquía que corresponda más a las clases subalternas que la aristocracia bravucona y tierna de la Silmara. Por defender su moral, romperemos el más robusto armisticio de compromiso. Le regalaremos una entrada para seis conciertos, ni asistiríamos siquiera, pero a ella la queremos ver risueña, sonríe por nosotros, Juana la Loca, escupe a las Malinches de extrarradio con la dicha de los tocados por el pasado, tantas heridas intuidas en la mitad quemada de la cara paterna, antiguo pirómano, condenado a vivir encerrado, una vergüenza social, otro desarraigado; Antero es su nombre, no lo degraden, ella se enfadará.

La rubia conoce perfectamente la realidad que le ha tocado vivir, pero qué estupendo ver la contracara ofrecida a cambio, no se puede resumir la cuestión capitulando que este es un filme de sueños estrellados, ni siquiera uno que ratifique o condene el ambiguo valor del autoengaño. Preferimos pensar en él como una suite que pasa del rock a la lambada, y luego a los ruidos chirriantes de las puertas mal cerradas del hogar. Silmara no se anda con chiquitas: de las del grupo es la que más se preocupa por Briducha, mujer joven con poca confianza, algo desarreglada, a nuestra heroína no se la ve tranquila hasta que esta no regresa al trabajo ─el plano rapidísimo de la muñeca de Briducha cortada nos hace padecer en un segundo los terrores de mil noches derrochadas malamente al ofrecer pasión y recibir desdén─, y mucho soñar con Bruno, el ídolo del momento en su barrio, pero a la primera que se pone malencarado de verdad le manda a tomar por saco, para luego, en la fábrica, narrar su noche con él como si hubiese sido leyenda ─al igual que la historia universal, Silmara concede por vergüenza o vanidad al pueblo explotado los hechos fabulados que él mismo pide, al estilo del editor del periódico en la conclusión de The Man Who Shot Liberty Valance (John Ford, 1962)─, mientras que en privado le confiesa a Luiza que el tipo fue un desgraciado cabrón. Ninguna debilidad, flaqueza o estupidez en la que pueda incurrir Silmara logra tergiversar la clarividencia que señala que la redención del proletariado se encuentra ahí, entre las trabajadoras de la fábrica, por ejemplo, a la hora de comer haciendo chanzas, confluyendo, por muy escoltadas que estén de bandejas plasticosas, un catering con pinta horrible y plátanos siendo pelados con tirillas que molestan. Los travellings de ágil, solícita atención a la mujer que habla nos comunican que dichas charlas no son adventicias, sino el tuétano del hueso. Constante ir y venir de sentimientos, pueriles o estimables, vivo reflejo de la existencia diaria que nos atañe. Quizá de los momentos más bonitos del filme: ella le dice al padre cómo me ves con este vestido nuevo, y luego de regalarle él un fajo de billetes, Silmara le devuelve algo pal cofrecillo a escondidas, repartiendo el resto en hacer a sus amigas felices en el pub sin remordimientos. El anhelo de Natalia Ginzburg, al dinero no hay que tenerle respeto, debe gastarlo uno sin reparar en ahorros vanos; el filme de Reichenbach nos emociona con la misma facilidad que la prosa de la palermitana, una lección de cine donde las grandes virtudes dejan en calzones a aquellos directores preocupados por rellenar el cupo satisfaciendo un sinfín de pequeñas virtudes derivadas. Diáfano en su descripción de un día a día que se nos había venido escapando, el aparato calienta con sus latidos la indiferencia concurrente.

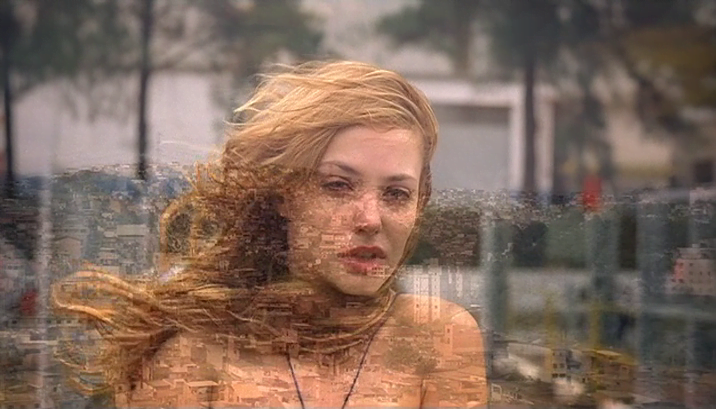

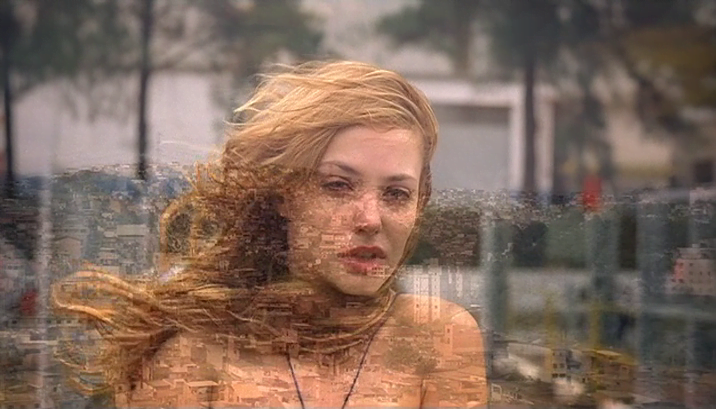

2. ENTRETIERRAS, CON DEVOCIÓN

Silmara atraviesa la verja de la fábrica y la sirena la recorre como una ráfaga cruda de viento venido del polo, los dedos de Dios sin clemencia desplegando su pelo teñido en rizos soltados al aire, da pena mirar hacia adelante, Silmara, da pena ver en lo que ha quedado Brasil tras el derrumbe de un régimen dictatorial variable que lo mantuvo preso dividido de facto en una lindera mentirosa, estableciendo una región tercermundista desde donde filmar en plano secuencia el alboroto sin propósito, en números rojos, de la errancia mareante desesperada de aquí hasta el infierno, los filmes de Rogério Sganzerla, la guitarra destrozada contra el otro lado de la línea chiva. Ahora las dobleces sindicales, la ciudad ruina, la prostitución consentida hasta por familiares cercanos si se tercia, los deseos banales, lejos de cualquier utopía, caprichosos, pero con saña, provocan que la pobre Briducha se corte la muñeca izquierda. Hija mía, ningún hombre merece eso, igualmente, si quieres hacerlo bien, rájala completa, contestará Silmara. La falsa loura vistió a Bruxiña para hacerla reina, una pretty woman del arrabal, cubierto de arraclanes y grillos que no calman. La quiso ver deslumbrar en el Alvorada, ella es capaz de eso y más, deleite en transformar al camarada y acto seguido ver cómo admira los esfuerzos el cerco local, conformado por hombres cochinos y mujeres abnegadas. Felicidad sin envidia, superposiciones uniendo el paseo ante escaparates que van hilvanando telares por los lapsus de cualquier experiencia, un paso de segundos donde nos tornamos de jubilosos a enfurruñados en un chasquido de dedos. Se puede ser libre incluso en estos tiempos, reclamar nuestra boca diciendo mío, con los pies bailando, y desconcertar a la cámara de vigilancia; si la vida obrera es ya producto de un escenario vil, actuemos en el traje de los peores actores del mundo, al final, son los que más se divierten con la refriega entre bambalinas. Vamos a darles el show de su vida.

La mirada fugaz hacia el objetivo por parte de Luiza, efectuada cuando un corte enlaza dos movimientos de cámara a través del tronco de un árbol plantado en pleno asfalto, ilumina en muy pocos segundos el secreto de la película, sella la división transparente que divide el metraje, el paso del trío a la pareja. El trío estalla en la única noche registrada en el club, y se ha filmado constatando los tanteos que en un mismo plano se pueden dar entre tres mujeres: una seduce, otra impone, la última escucha, cambio de roles. Vínculo inescapable con la historia (Hawks, Cukor, Stillman). El dos, por su parte, explota al acabar el filme, con el último dúo propuesto, entre Silmara y São Paulo; ella es la ciudad y nosotros ciudadanos ─volveremos al término del texto a esta cuestión─. Seguimos escribiendo y es tentador recurrir al término “seducción”, el filme lo hace a gusto y lanza un tropel de recursos, los quiera coger o no el receptor, vuelan la pantalla y flechan la univocidad en las caracterizaciones de los personajes… ¡La de filmes que se contentarían ya con eso! La seducción de Falsa loura es cuestionable, va acompañada de una insinuación malvada hacia el espectador ─Regina mirando a cámara mientras baila con Silmara, al comienzo del filme, el plano se superpone con una panorámica entrando y saliendo de la ciudad desmantelada─. «Te estamos seduciendo, amable asistente, sí, pero la seducción forma parte nuestra, no te incumbe a ti en exclusiva». Seducción relativa.

Por eso avivan la templanza del humor esas horas en el pub Alvorada, quizá la secuencia más polisémica del siglo XXI, desmonopolizando la dictadura de los sentimientos sucedáneos en insania gozosa, lengua de gata latina, meneo ajustado a los cambios de ritmo de Sylvester, el DJ pirado, sabroso, nuestro buen patrón, tan generoso que hasta nos podrá besar la boca mientras meneamos el culo. Caben desde esnifamientos disimulados lo suficiente, rencores de vengo y me voy, hasta la formación del grupo a última hora porque se merece una buena mesa para supervisar el espectáculo de lo social en directo, en medio, brindis a la desventura ya que emborrachándonos no queremos hablar de amor ni perder el tiempo con devaneos insulsos, también habrá carantoñas para todas. Lo palpitante por debajo de los vestidos y corbatas iguala la necesidad de montar la propia dramaturgia de la vida personal, concerniendo a nuestro entorno más inmediato, reclamar para nosotros los tres actos, probar a engañarnos pensando que mañana no sonará la sirena. Quién sabe, quizá nos instalemos en Dois Córregos con el chico de nuestras fantasías, delirios fruto de placeres individuales, pósters cutres, balanceos destinados a romperse pues solo en la antesala de la culminación el obrero puede ser libre mientras el yugo se mantenga flexible. De difícil disimulo, inmiscuidas en sus indudables encantos, relucen también las intransigencias retraídas de la clase obrera, camarillas venenosas, arrebatos de ira mal dirigidos, injustificados, homofobia discrecional, racismos intestinos entre individuos de la misma especie pero pertenecientes a distinta camada: la obrera industrial guarda inquina a la del textil, la frígida a la vagabunda, la blanca desconsidera al crioulo como si el lugar de este correspondiera un peldaño por debajo, el pobre desmereciendo al más pobre aún. Sin embargo, si Brasil va a seguir presa de la zafia democracia y la fragmentación, entended que nos emocione la necesidad de un pequeño revolucionario dando fe de aquellos fuegos en pugna durante un instante en el tiempo quebradizo del pasado presente.

Reichenbach parece ya tan desligado de cualquier método de producción típico brasileño ─Globo Filmes no le ayuda desde Garotas do ABC (2003)─, como si hubiese hecho su película muy libre pero los recordase todos, y están ahí los melodramas, pesares, esparcimientos, un susurro bajísimo pero importante haciendo que la realidad cobre una fuerza el triple de vasta. En Garotas do ABC, primera entrega de los seis filmes que Reichenbach planeaba sobre el motivo de la fábrica, emocionaba ver cómo su magnitud se mantenía más cerca de lo terrenal, lo paisajístico, lo plural. Satisfaciendo los requerimientos de calma y pulsación, el cineasta congratulaba, a distintas velocidades, todos los niveles de la cajonera, atendiendo por igual muchos destinos protagónicos, consiguiendo afectarnos como lo hace un instructor que desvela generoso y paciente la simplicidad de un orden geográfico cualquiera. La segunda, Falsa Loura, elige dar un paso decidido, descollar, sin por ello dar al traste con dos características que engrandecían la anterior: eficacia y elegancia, dos atributos reanimados por Reichenbach que creíamos patrimonio sepultado del cine clásico estadounidense. Cuando la ficción se aviene a consentir sin miedo que se perciba el registro, cuando se hermana exactamente a él, como la esfera inscrita de un reloj (ficción) trabajando a perpetuidad para dar sentido al movimiento mecánico de las manecillas (registro), sentimos que nos encontramos ante los filmes más escasos y excelsos, aquellos donde se nos expone de cara hacia una falsa construcción, casi invisible, traslúcida, la ilusión pergeñada sin ambages, ganada tan a pulso que no podemos negar que lo que era originariamente dos ha devenido en uno. Nos preguntamos cómo habría sido la tercera entrega si el cineasta no hubiera fallecido en 2012, ¿acaso quedaba alguna instancia por restituir? Avanzan los minutos, persiste la narración calmadita, cuchicheada, mientras detrás de ella alucinamos los restos anegados y traicioneros, querientes, en fin, de afiliaciones a las que la mala coincidencia de un país deshilachado arrebató su cataviento. Sueltos, salvajes incluso bajo dominio, los besos y empujones existen en su turbulenta celebridad confusa. Un cuento leído a medianoche por la nana, con su excedente de realidad cadenciada, variando pasos, corriendo, arrastrándose, muta su caminar y así no extermina nuestras quimeras, ni las asedia o conquista, al contrario, las suelta, las deja volar, el drama de la vida moderna proyectado al charco de la vacilación, aquel en el que pasamos de héroes a villanos con el canto del gallo.

El último filme de Reichenbach supone la muerte de la codificación, el desligamiento de estructuras visibles en donde encasillar la experiencia con sus estraperlos y acatamientos. El Alvorada parece tener vida propia. La película ha derrotado por completo a su guion e inventado un espacio social, cumplidor de una labor significante: redime a gente como nosotros, y a otras tantas personas más allá de las fronteras, de sus pecados y faltas.

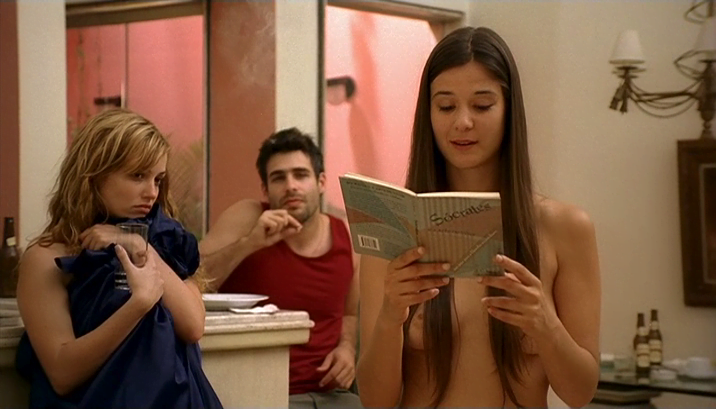

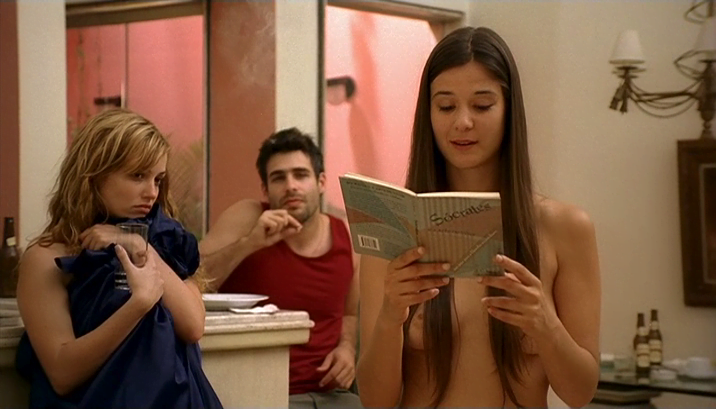

Ana Cristina Cesar coloreará esta pausa, como la mujer ataviada con unas bragas entretanto lee Sócrates de J.C. Ismael, aligerando en el filme de Reichenbach la resaca mañanera:

bar central

Na falta do leite que me deixa à míngua

nem a cerveja do Raul,

materno.

Escrevo até arder a boca, depois

saio, espio os cachorros distraídos no passeio,

sinto horrores variados.

À noite escapo pelas letras dos

anúncios, faço propagandas de calcinhas,

me deito com o funcionário

dos correios.

De madrugada vem o último garçom

com a razão da sede nos músculos;

estranho o ritmo dos versos,

minha pança chora, chora,

ainda não saí.

O garçom não serve mais pra minha fome; me

deito é fora, enroscada nos três gargalos da esquina.

De vuelta, pisando con los pies la alfombrilla rellanera, encendemos el altavoz para Gilberto Gil.

3. FERVIENTE Y AFANOSA INGRATITUD

Trava com o destino uma batalha cega

Pega da navalha e retalha a barriga

Fofa, tão inchada e cheia de lombriga

Da monstra miséria da Bahia

Jubiabá, Gilberto Gil

Al contrario que la deshonesta moraleja impuesta en montaje, desde los despachos, a las chicas de Jonathan Demme en Swing Shift (1984) ─obligadas a reternerse junto a los maridos vueltos de la II Guerra Mundial, dos veces robada su libertad─, esta historia de la fábrica no es monógama, y si con el paso de los minutos uno termina trastocado por la maldita sirena, el agradecimiento convendría otorgarlo al escurrimiento que Reichenbach, portador de la mayor dádiva, ha conseguido impresionar; franqueado el mayor error, el que supone una distancia cero entre la cadena de montaje y el obrero, intuimos ya mejor lo del medio, a la vez oposición y complemento de la pesantez de los minutos: es un pequeño deseo el que desplaza la pala, la tortura de unos años no dispuestos a abandonar, como el de Antero pidiendo a su hija que tome un poco de champán por él.

La fábrica merece ser filmada como otro emplazamiento cualquiera, aprisiona, claro, pero no lo suficiente como para impedir que los semidesnudos iniciales en los vestuarios resulten tan connaturales a la vista, no destacan, no molestan, los aceptamos como parte integral de la lógica belleza que el ser humano inconsciente arrulla a lo cargante de las estructuras más rígidas y recargadas de pesadumbre. Los desnudos de Falsa loura aparecen vertidos sobre el metraje, cada uno con su propia luz, un deseo, un momento pasajero, iluminación, remiendo a la serenidad diaria, en donde ─no vamos a mentir─ a las cinco de la tarde nos quedamos ligeros de ropa a causa del sol tórrido, nos dormimos y ni pensamos en nuestro cuerpo, luego, a las dos de la madrugada, con suerte, y si hay ganas, somos conscientes del poder que este irradia, y jugamos con el desprendimiento de las prendas con alevosía, señor juez, y declararemos que nos gusta. Somos las putas orgullosas del fin de siglo. Disfuncionales, ardorosos y aburridos. Haga la mezcla, el resultado, no podría sorprendernos a día de hoy, posee la diversidad de un paisaje pampero visto desde las alturas de un avión aterrizando.

Prostitución frágil. Ha estado en Reichenbach desde Lilian M.: Relatório Confidencial (1975). Allí era Maria la que salía de casa e inventaba el amor, una explotación a la que se sometía bien diferente de la travesía falsalouriana. En un paisaje tercermundista, tropical, chutándonos la cara con tan poca galantería estúpida que uno podría pensar también en los interminables planos de Sem Essa, Aranha (Rogério Sganzerla, 1970), filme libre de cualquier gobierno de imágenes, sin más rumbo ni objetivo que errar hasta vomitar, ahí les dejo el caos, descifren ustedes el orden dentro suyo (Saramago). Aquí los proxenetas, chulos, sombras detrás del vestido nuevo de Silmara, dan más miedo, acarician a primera vista con palabras cuales cortejos de pana y seda. Rodeada y sitiada por el espectáculo de sus ensueños, Silmara recorrerá el sendero hacia el torreón del príncipe azul y no habrá excepción, cuando pise la última escalera, tornará en gris el objeto de su antojo. Bruno y su banda, maleducados, cocainómanos. Poco ostenta el musculado cantante terminado el repertorio, veinticuatro horas de sexo, ofrecidos sus prolegómenos por Reichenbach mediante caminares por el litoral, superposiciones mareándonos ola a ola extasiados de contentos, el arreglo romanticón previo al contacto con la estúpida verga sin prepucio del guarro frontman. Se presenta en su casa para recogerla con menos tacto que un adolescente reaccionando a un chupón, pero el doble de engreído, echándose unas risas gorileras con la banda a costa del castigado Antero, con lo descompuesto del hogar familiar. Luego, terminadas las horas de lujuria, el ridículo metrosexual piensa que puede aliviar el desasosiego de Silmara con algo de dinero, se lo restregaríamos por la cara hasta hacérsela sangrar. Silmara tiene ya la mente en otra parte, pues una emisión televisiva anuncia reciente incendio en São Paulo. Papá, ¿has vuelto a hacer de las tuyas? ¿Ese trabajo nuevo en qué consistía? Un gesto de suave respeto nos niega las causas del incendio, cortesía hacia el trabajador, insinuación turbulenta para con la vida lícita.

Redes cuya identidad final se nos escapa van estrechándose y envolviendo a Silmara. Maniobras de fuerzas latentes, personajes como el doctor Vargas o la madame Cassandra, gentes que sabemos con certeza se negarían a trabar contacto con los humildes de no ser por el rédito que sacan; pero aun así… ¿no tendrán algo para nosotros? ¿dinero fácil, quizá un trabajo? Espera, ¿cómo llegaron a contactarnos? ¿quién me malvendió pensando en mi supuesto bien?

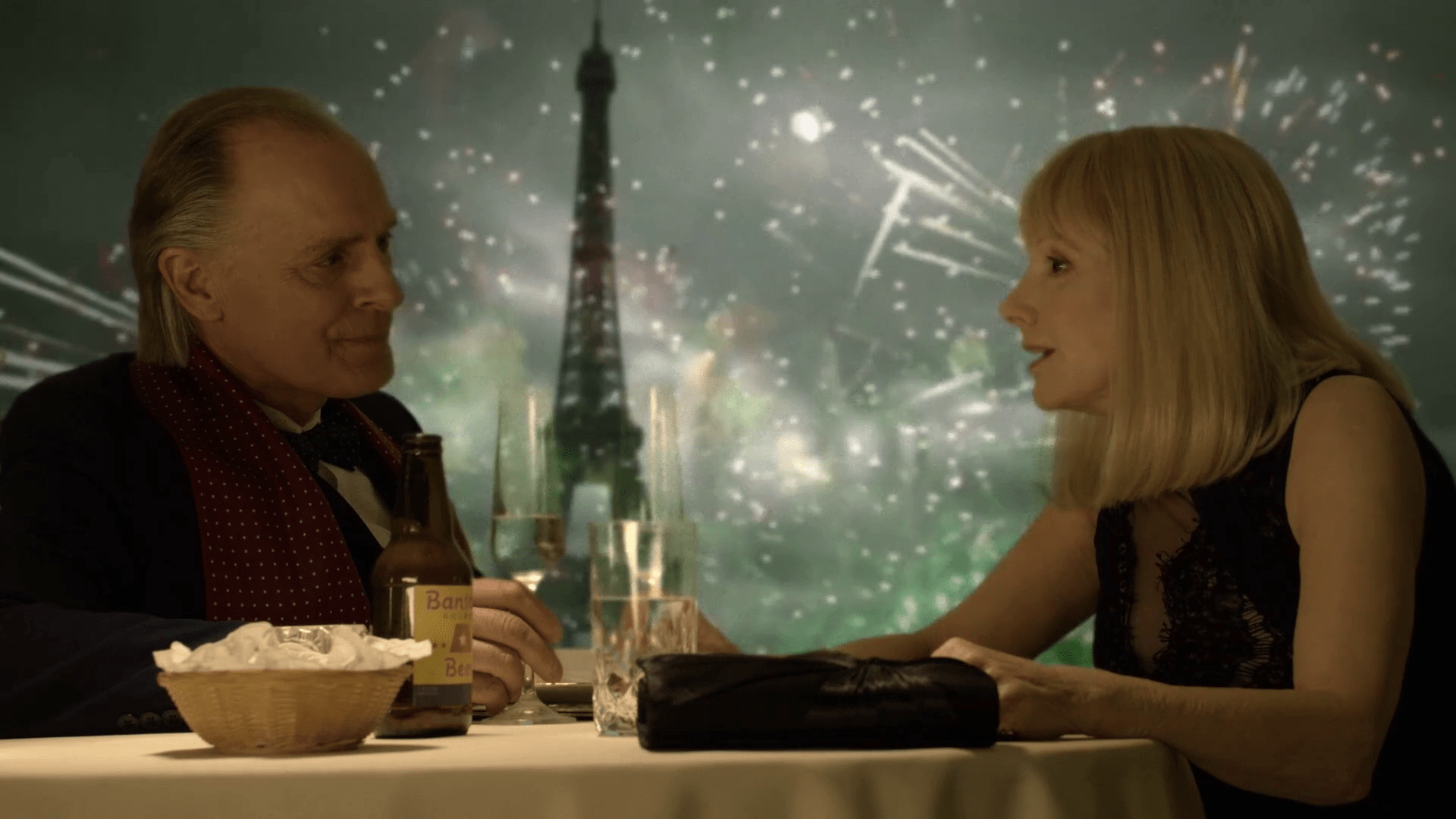

El desengaño de Silmara con Bruno tenía la ganga de la noche loca, plena de inconsecuencias. Una ventaja de salida al inscribirse en su biografía con escasa severidad. Catalogable como aventura traviesa, era el pastelito de la juventud derritiéndose en vivo, manchando, aunque al menos un día pudimos decir que nos chupamos los dedos, que fue comprensible ese enamorarse del más fardón: sus abdominales, ay Dios, eran para nosotros chocolate. Sin embargo, conducida a su última cita sorpresa como escort secreta de Luís Ronaldo, el maduro galán, los velos telenovelescos que arrobaron a Silmara tenían que caer entonces, después de abrazarla, arrullarla, hacerle un bis, arder con todo el conjunto de la pasamanería. Sublimados, los encantos susurrados de Leonardo Ronaldo ─que no Luís (Luís es su nombre de artista)─ mientras se la come entera a besos acaban por convencerla, tras tres intentos, de perpetrar lo que ella nunca hubiera hecho si una imagen, en su mente, desalojara a la subsiguiente de modo consecuente con la limpidez quirúrgica de un corte empalmador. Pero el cuerpo de Silmara está copado de fundidos gozosos, extasiantes, que desconciertan y dan placer. Con Ronaldo vuelve al mar. Del recorrido de la ola, ella es la espuma. Afanoso por introducirse, por metaforizar una suerte de subjetividad intensa y maleable, Reichenbach filma el sexo buscando encontrar la puesta en forma que dé cuenta de la experiencia personal. No un supuesto sexo en sí, tampoco el sexo exteriorizado, pues eso ya no sería dar con el sexo, ni siquiera con lo sexual, sino meramente con una pareja teniendo sexo siendo observados por un tercero. La cámara sujetada por el chaval proporciona a Silmara el aliciente de estrellato casero, acompaña, legitimando, la experiencia aterciopelada de acariciar caballos y brindar comida cara, mansiones de experiencia que la alejan del comedor fabril…

4. SALIDA DE SILMARA DE LA FÁBRICA

…pero luego, sin perdón, vuelve la sirena, la maldita sirena de la fábrica…

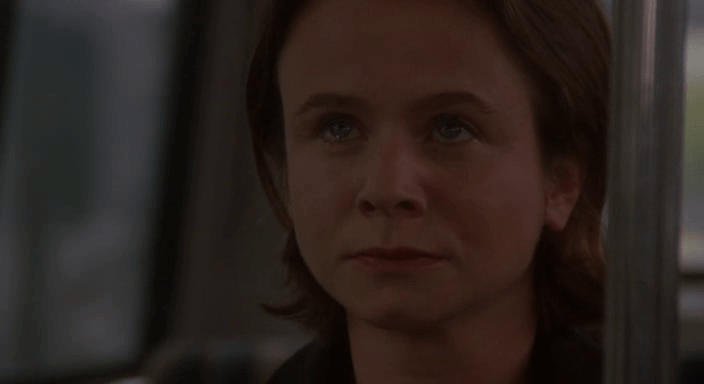

Al final, nuestra rubia no está derrotada, sino momentáneamente confiscada, a la vuelta otra vez con el viento en contra. El sucinto interludio entre su cita con Ronaldo y la postrera entrada a la fábrica, donde aparecen, como malignos fuegos de San Telmo, el doctor Vargas fumando puro, Cassandra con una chica nueva, certifican que aquí no hay necesidad de pintar el cuadro geosocial de la época, solo de acuarelarlo en sus pinceladas más hirientes o libertarias. Rememoramos el tema sonando extradiégetico, una relectura de la tonada tocada por la banda de Bruno en el Alvorada, allá dentro pegajosa y digna de after sudoroso radioformulero, acá con un nuevo arreglo de Marcos Levy y solo de guitarra de Webster Santos, “leitura bárbara e nossa” del estilo The Who. Antes los acordes llamaban al embebecimiento churrallero, ahora aturden cuales campanas repicando por la sedición. Silmara deja atrás al chófer, vestido ya de civil ordinario, hechizo roto, vuelta al colegio, la rubia camina bajo cirros y cúmulos, aviso de futura tromba en el paisanaje, ella no se detiene, una superposición enlentece el segundo plano de la escena, los metros van muriendo al son de las pisadas mudas de la chica, su pelo lo machaca el aire hacia el este, dan ganas de llorar, casi podemos ver una lágrima asomar, el mal resfriado tras la resacosa andanza por los abismos del delirio, una segunda superposición encaja el tercer plano poquito a poco, tranquilo, resoluto, São Paulo, ciudad derruida, vuelta al comienzo, panorámica inmovilizadora, en ella se disuelve el rostro dorado de Silmara, los cielos paulistanos la enmarcan ingrávida, emancipada de su prisión temporal. Algo dilapida la sirena, creemos, y lo topamos al divisar de cerca pero desapareciendo la faz de la rubia en la bóveda celeste, ya no semeja a punto de plañir, la insurrecta esboza rabia, secreciones escupiendo fuego interno, la fábrica está en peligro, el instante donde el obrero entremezcla la desesperación con la sublevación, final de párrafo, nuevo capítulo, la explotación quizá arda en mil pedazos. Termina la panorámica posándose la cámara en una arbolada, ramaje tapando los techos desmantelados, sumergidos en la mala historia del cincuentenio. Intuición: ese árbol seguirá allí cuando la fábrica caiga abandonada, presa de las llamas, de las turbulencias económicas o de la deslocalización, la manufactura podrá irse al carajo, pero los vencejos no cesarán su vuelo alrededor del tronco, bordeando las hojas, anidándolo. Lección aprendida a base de reducir la velocidad y fusionar dos imágenes. Hace un tiempo, el cine era capaz de hacer esto, hermanar las miserias y ratificar la paradoja, sugerir el mañana con aparente sencillez. Ahora, tras recuperar ese chico ademán, sabemos con certeza que Brasil no pertenece a nadie. Los mechones rubios de Silmara, tampoco. Boa viagem, Carlão.