AMÉRICA. EL MUNDO

Heartbreakers (Bobby Roth, 1984)

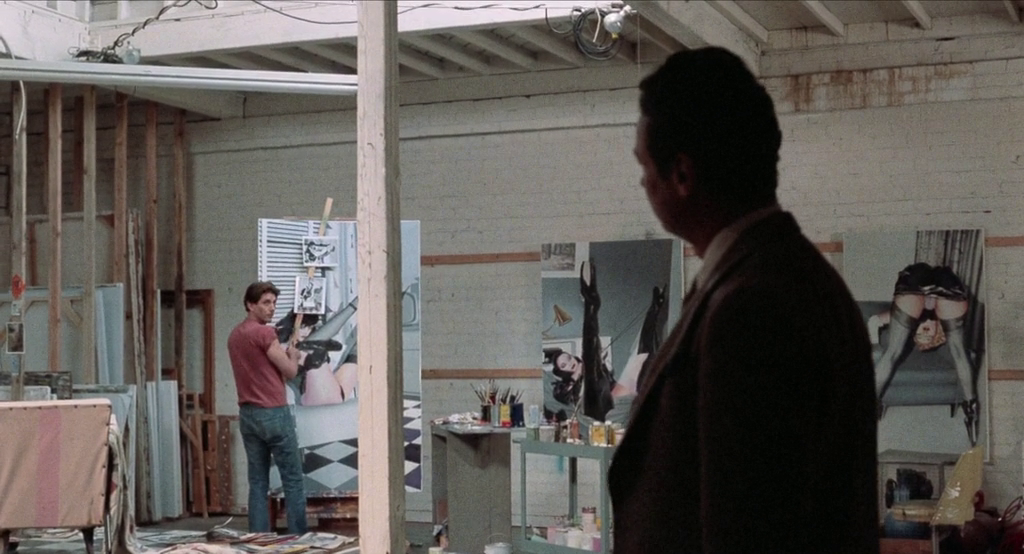

Por mal que les pese a los yanquis, Norteamérica no es sinónimo del mundo, y sin embargo, el pequeño universo que consigue capturar Bobby Roth en Heartbreakers no nos importaría que fuera el nuestro. He aquí un filme para reconciliarse con el cine americano. Con la grandeza engañosa que puede suponer para la existencia del ser humano el simple acaparar diariamente una serie de espacios, pocos, pero suficientes para él: la cafetería predilecta donde recomenzamos el nuevo día con el resto de insatisfechos parroquianos, un apartamento en las afueras donde gozar nuestra individualidad desordenada, por fuerza un ámbito creativo, también lugar privado en el que invitar a relaciones esporádicas o en el cual sentirnos solos cuando nos haya abandonado la mujer de nuestra vida, en una calle secundaria, la galería de arte donde con algo de suerte expondremos cada cuatro años y quizá de carambola hasta vendamos algún cuadro, solo un puñado de espacios para uno, repetimos, pero que nunca nos alcanzarían a alienar. Junto a Blue, el pintor abandonado, y Eli, quien no sabe qué diantres ha hecho tanto tiempo malgastado en el negocio declinante de papá, apreciamos esta cualidad, neto patrimonio del cine americano, que nos otorga con recreación y limpiamente una colección de varios espacios medidos, en una serie de despliegues que nos hacen percibir lo que supone lidiar con los tránsitos de uno a otro con más facilidad de lo que sabemos por experiencia en realidad es. Nos encontramos a mediados de los ochenta, pervive aún la vaga sensación de un mundo hilado, ciudades en subjetiva tensión donde todavía se podía afrontar con dignidad la feliz e inconsecuente paradoja de estar vivos, cargados de deseo. Blue y Eli son dos personajes que se exponen al espectador, del mismo modo que entre ellos, sin ambages evidentes, en cambio, conforme avanza el metraje, vamos percibiendo, cuanto más tiempo pasamos en su compañía, que un velo de misterio que antes no habíamos percatado y que los envolvía va tornándose cada vez más tenue. “I’ve gotta change my life”, se repiten constantemente Blue y Eli. La cámara es arrostrada por los cuerpos; hasta que no acompañemos a nuestros protagonistas un buen rato durante sus escarceos, no sabremos hasta dónde están dispuestos a llegar en las lides del placer, la pillería y en sus divertimentos afrontados con un deje de ligero desespero.

En Urban Cowboy (1980) o Perfect (1985) de James Bridges encarábamos con incorruptible ambivalencia y seriedad esos años ochenta donde el mundo del aeróbic, las liposucciones, los últimos días de la música disco y el embeleso country iban a cuestionarse con crueldad denostando el sostén existencial de millones de norteamericanos. Filmes misericordes en el buen sentido, radiografías equilibradas por la cruz y la cara, el soberbio e inmaculado cutis de Travolta, Bridges como el cineasta aventajado que disfruta haciendo malabares evitando que esa ambivalencia decaiga en ningún tipo de mirada que afeara su campo de estudio o hiciera tambalearse su objetivo. En Heartbreakers, por el contrario, ese disfrute neumático adquiere presencia no como prerrogativa de partida sino de modos más casuales, en el momento en que Blue y Eli intiman con Candy, le ayudan a cargar la compra, aceptan su invitación a cenar, dudamos con sinceridad sobre quién de los dos será capaz de aventurar más pujas con tal de llevarse el gato al agua. Al final, seremos los espectadores quienes nos llevemos la sorpresa: Candy ambiciona montárselo esta noche con los dos, y descubrimos que entre Blue y Eli las barreras de su masculinidad no estaban tan alzadas como creíamos, aceptan sin forzosidad el trío, intercambiando saliva con una mujer que alterna con procacidad los morreos, en un espacio más íntimo y menos aséptico que un gimnasio, tenue luz modulada, se introduce Transformation de Nona Hendryx y ahora sí nos dejamos invadir por el afecto sexual softcore de una pista electro-funk que se deja volar libre, un hombre aceptando el desnudo de otro, haciendo valer destrabado su erotismo, e inevitablemente nos surge la pregunta sobre por qué siempre ha costado tanto al cine americano y de allende poner en juego semejante situación entre dos machos y una hembra, cuando al contrario fuera muy común, habiendo existido los efervescentes años sesenta, los rabiosos años setenta, las ínfulas del amor libre, por qué se les antojó imposible, aunque fuese momentáneamente, llegar a semejante solución de conveniencia a los intelectos libertarios de Jules et Jim. Problematizando el fetiche, abundan en Heartbreakers los pechos sobredimensionados, las botas de tacón y la falsa inmovilización de la pin-up girl reseguida, perseguida, en los lienzos de Blue con cuidadosa artesanía, apetito inagotable, movimiento perpetuo y trance, como el que embarga a Eli, dos personajes a los que el filme priva durante un rato de gozo, de placer y de libertad para insinuarles que acaso la sociedad ha cubierto con falsos problemas materiales los verdaderos problemas del hombre, para evitarle que reconozca la melancolía de su destino o la desesperación de su impotencia, constante bregar la realidad que ambos afrontan con travesura, como el cineasta Bobby Roth, sin pizca de zafiedad, ni cursi, ni camp, más bien dotado de un romanticismo que tildaríamos de beso en la boca. Incluso un sentir nostalgia por un decoro que probablemente nunca existió, como el que añoraba Fred en Damsels in Distress (Whit Stillman, 2011).

A nivel sentimental, habitamos un mundo eminentemente nocturno, en el cual las transacciones o los sucesos realmente importantes tienen lugar durante la noche. Jugando a ráquetbol tras un reenganche al salir de la discoteca, para saldar cuentas, pues las horas de la madrugada hinchen el reborde de las cosas no dichas ni expresadas, acumulándose hasta un hipotético amanecer donde la luz, siempre invasora, fuente de dolor, crea efluvios de conturbaciones finalmente manifestadas físicamente: a golpizas entre amigos, confesiones a lágrima viva. Y es que estos biorritmos con los que el mejor cine americano consigue engañarnos, impregnando de convicción-acción sintética lo que entendemos por esa esfera incólume y dorada formada por la celestial mitad de la vida en acomodo con la semicircular cáscara de la existencia (Rilke), precisan también de un ligero cuestionamiento; los cineastas que más nos interesan no rompen del todo el embrujo ─asumimos la paradoja─, terminan cediendo a su particular elementalidad vital, días marcados, engarces de contagiosa consecución. Herencia del wéstern, incuestionable sensación de la vida como campo de batalla, uno puede enamorarse, sufrir las suficientes traiciones o requiebros amicales, acumular la cantidad pertinente de alcohol en el hígado, en fin, participar de la sociedad en tanto que potenciales moldeadores concernientes del juego de sus ímpetus. En esto Norteamérica ha perdido ya al rey, la dama y las torres, malvive ahora malvendiendo idiotas sentimentales en un paisaje de batallas que quedan lejos, y el drama no se traba entre el saloon y el diner, autopista mediante; la posibilidad de una vida cerrada, autárquica, ejemplarizante incluso en cuanto acción completa, ha borrado sus huellas, dejando a su público persiguiendo espejismos, quimeras, de una ilusión de conducta que ni en sueños conseguirá aprehender. Educada la juventud de los ochenta en esta ley de la calle, los desperdicios de dicha praxis escolástica los notamos chocando contra el asfalto cada vez que entablamos conversación con alguno de estos hijos bastardos de Norteamérica, europeos desbaratados.