LANG, EISENSTEIN, GODARD; por Jean-Pierre Oudart

Sauve qui peut (la vie) (Jean-Luc Godard, 1980)

“Lang, Eisenstein, Godard” (Jean-Pierre Oudart), en Cahiers du cinéma (noviembre de 1980, nº 317, págs. 34-39).

El cine de Godard siempre ha estado ocupado por Lang y Eisenstein, como se dice de un territorio que está ocupado por el enemigo. Y como Godard es el enemigo de casi todo el cine, nunca ha dejado de trabajar para hacer de Lang y Eisenstein sus máquinas de guerra, nunca ha cesado de reactivarlos en su cine. Esto es lo que me dio el deseo de escribir sobre Sauve qui peut (la vie) (1980).

La línea general

Una ciclista cruza un prado. Es una sobreimpresión. El instante anterior, ella pasaba por un campo cultivado, ahora se adentra en la bruma verde de otra imagen. Ella ha abandonado la ruta y se ha adentrado en esta niebla, en esta melancolía. Ella ha cambiado de lugar y de época, esta sobreimpresión y esta bruma han producido, de repente, un peso de pasado en la imagen. En Staroye i novoye (Serguéi Eisenstein, Grigori Aleksandrov, 1929), Marfa caminaba por un campo ondulado en un hermoso crepúsculo de verano. Escuchaba el coro armónico de la tierra: un sonido ya demasiado fuerte, una armonía saturada. Godard fabrica el silencio de una campiña suiza: el verdor es bello y el silencio de montaña, de nieve, de aire libre, como en los wésterns de Anthony Mann y mi amor por las montañas, pero, una y otra vez, vuelve ese silencio de hielo, de guerra fría, de crimen: el silencio de Lang.

Una imagen de automóviles filmada de noche. Móviles muy lentos, cadena ralentizada, es, en el efecto amortiguador del movimiento, del ralentí en el ritmo (debido al ángulo de la toma), un blando empuje repetido, una congestión por este empuje extenuante e insistente. Algo así como un segundo cuerpo de Eisenstein, el cual se encontraba en su obsesión por el rumiar de bestias y hombres. Estos móviles lentos son algo así como la reactivación amortiguada de la violencia impulsiva, los ritmos sexuales-máquinicos cortados por el éxtasis de Staroye i novoye. Su reanudación de la afasia, algo así como la amortiguada vocalización de una frase de Pierre Guyotat («Edén, Edén, Edén»), de esta ventosidad sexual, de esta analidad irrumpiendo en la voz. En el filme de Godard, experimento el retorno de un peso de la mierda en el lenguaje.

La producción deseante

Eisenstein conectó una máquina de cine con una máquina de producción deseante, un proletariado nuevo, un cuerpo que experimentó el novedoso entusiasmo de estar acoplado a una máquina dentro de un escenario pulsional y mental de producción deseante. La máquina de antiproducción ya estaba en marcha, fue puesta a trabajar por esta máquina, pero se necesita tiempo para que el trabajo muerto se acumule. Se necesitó tiempo para que los proletarios soviéticos repararan en que ya no tenían nada que producir, que ya no trabajaban, salvo para reproducir indefinidamente su plan de trabajo. Eisenstein será siempre este escándalo: un día, y no importa dónde, la humanidad tuvo una meta, que realizó en el trabajo, y que, por un tiempo, superó en su disfrute, para descubrir, inventar, pensar y gastar impulsivamente y mentalmente. Una máquina deseante es siempre aquella que supera una meta. Llegados a este punto, podemos admitir que el esclavo moderno tiene inteligencia, sabe leer y escribir, es aculturable.

Pero no tiene cuerpo: sería demasiado grave para este sujeto tener un cuerpo que pesa demasiado, que va un poco más allá de su condición de esclavo de la comedia del maestro. Una comedia que, en sus múltiples roles, siempre consiste en decir: yo pienso por ti, o pienso para ti (organización, codificación de roles, segregación), pero no en ti.

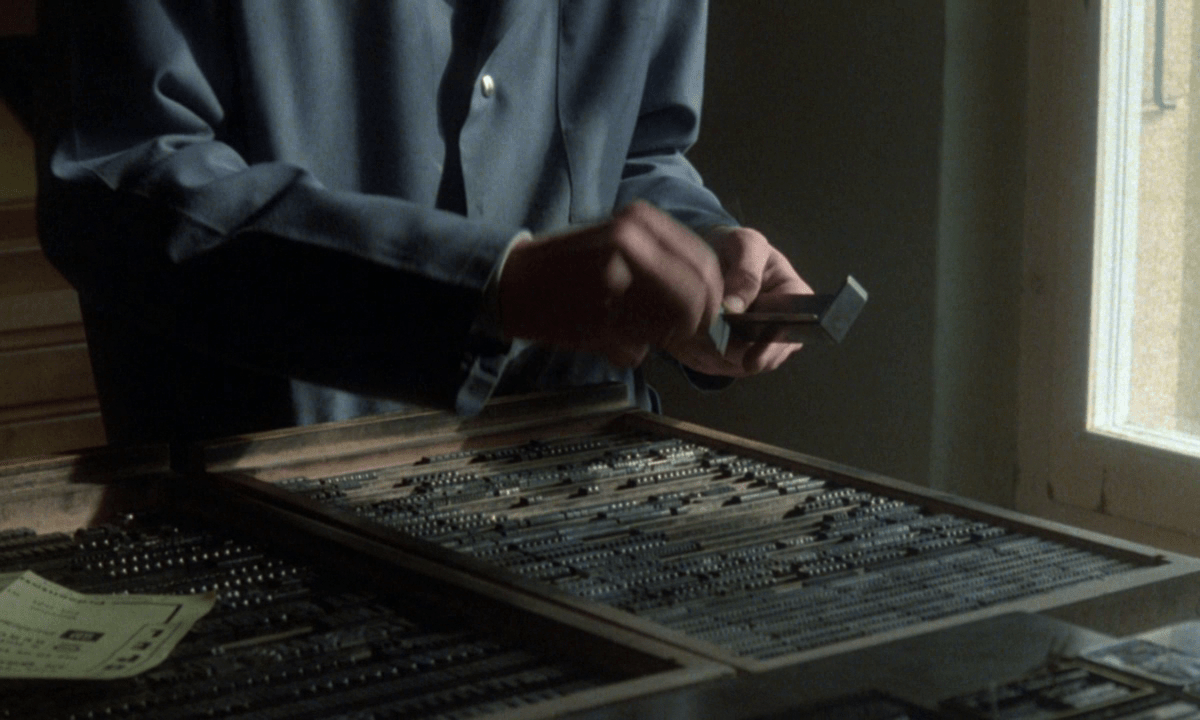

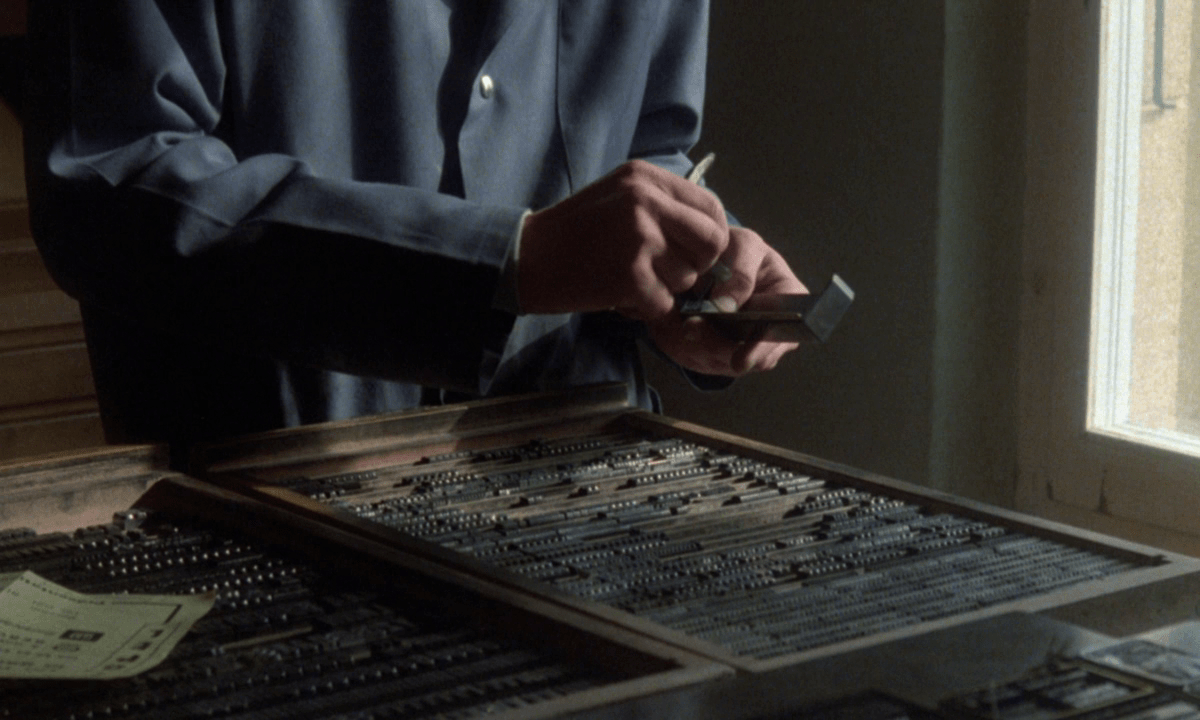

El trabajo muerto, la muerte del trabajo

En otro punto de la película, en una imprenta, está la cuestión del trabajo proletarizado, precisamente, en una imprenta, y qué tiempo hay en esta obra, qué esperanza de abrir el tiempo persiste en ella: hay tiempo para pensar en los gestos, los micro-montajes del cuerpo y la máquina. Apertura mínima y gasto de intensidades mínimas y necesarias. No parece mucho, pero reintroduce el deseo de pensar concretamente en el trabajo inmediato, y el placer que se deriva de este gasto, es decir, un pensamiento de trabajo relacionado con el cuerpo que no se filtra en esquizofrenia y tampoco se territorializa en la obsesión por la reproducción de gestos, en la rumiación del trabajo muerto. Un joven que juega al pinball después de la jornada de trabajo o se aburre, reproduce, en su acoplamiento a otra máquina, una máquina esquizofrénica, algo así como el montaje de la película de Eisenstein, ritmos corporales, intensidades, imágenes. Él gasta aquí parte del trabajo muerto que ha acumulado allí. Gasta para nada, pero produce algo que se puede relacionar con lo que los sociólogos del arte, que son los canallas intelectuales haciendo semiótica, llaman lumpen-cultura, y con lo que fue también, en los años 20, el cine máquina, el exceso coreográfico de la puesta en escena, Gance, Eisenstein. En comparación con estas máquinas, la película de Godard es un cúmulo de tiempos muertos, de duración obsesiva, de opresión ejecutada rítmica e impulsivamente. No todo el tiempo, pero sigue regresando, volviendo. Las máquinas desenfrenadas de Eisenstein se han convertido, en la película de Godard, en las intensidades de la muerte en el trabajo, en una fila de coches, en un taller, etc. Se trata de intensidades relativamente puntuales (diferenciales) que no cesan de escaparse en el filme, y de atrapar al espectador en un primer momento. La rumiación de un espacio-tiempo atascado, la muerte sorda que invade las sociedades postindustriales está en la película infligiendo al espectador una opresión, produciendo una memoria de la opresión, del mismo modo que Eisenstein produjo una memoria del deseo y del disfrute. El materialismo en el cine, es siempre algo así como el retorno de «La genealogía de la moral» de Nietzsche, una mnemotecnia: fabricar una memoria en el cuerpo.

Lo kulak

Parodia: La secuencia del hotel, la mujer en la cama, un nuevo kulak. El kulak de Eisenstein comía pepinillos cuando llegó Marfa. Continuó rumiando mientras ella hablaba sobre la vaca muerta. Lo hizo expresamente. El hombre del hotel escudriña el culo de la prostituta mientras habla por teléfono de negocios. Esto y aquello. ¿Qué es lo que disfruta, entonces, en este paso por esta mirada y esta voz, en este doble montaje sincrónico? Tal vez, mientras mira el culo de la chica, está enculando a quien se encuentra al otro lado de la línea. Tal vez necesite fantasear sobre sí mismo a través del rol de un traficante de mujeres, de un déspota oriental, de un terrateniente, para activar su escenario propio de empresario. El disfrute patronal, ¿no es acaso así? Para galvanizar una voluntad de poder, para disfrutarla, para extender su imperio, uno debe estar incesantemente asegurado, tranquilizado por su dominio, mediante cuerpos, imágenes, escenarios, «scènes» que otros reproducen. Una máquina de antiproducción es en esencia teatral, extorsión entre bastidores y conversión en escena, plusvalor de ideal, de responsabilidades, de intereses superiores, etc. Y todo el poder es teatral. Lo importante no es jugar la fábrica contra el teatro, sino comprender cómo se involucra este, y también cómo el cine materialista, en su violencia, puede ser algo más que un teatro de figuras y escenarios extenuados, La Noche de los muertos vivientes que invade el cine de hoy.

El gran criminal, la soberana tontería

Retorno de Lang: el viaje de Isabelle Huppert por los pasillos fríos, hacia la secuencia prostitucional. Es una pequeña Irene en los subterráneos de la Tumba india, que se han convertido en calles, ciudades completamente desconocidas, un viaje interminable hacia lo desconocido. Finalmente reconocí los pasillos del hotel Louxor, y la secuencia tenía lugar en la guardia del Testamento del Doctor Mabuse, donde, en otro tiempo, otro filme, ya había ocurrido un crimen. El hombre sombrío estaba sentado en su escritorio: junto a él, una secretaria, un poco más adelante una mujer muy hermosa en traje de noche que miraba hacia otro lado. Pensé que había un pesado secreto entre estos tres personajes. No recuerdo todo lo que pasó, hubo un gran silencio, el hombre hablaba en voz baja. No sé por qué el secretario se quitó los pantalones, ni qué hacía la chica debajo del escritorio. Es posible que el hombre le diera la orden de chuparla, no obstante, me pareció que se estaba masturbando mientras daba sus órdenes en voz baja. Él estaba ya muy asustado. No recuerdo cuándo se precipitó al suelo la mujer del vestido de noche, ni lo que les dijo. Ella gemía horriblemente. La secuencia es una suerte de parodia de Sade, donde, a través del olvido de Sade, de la escritura fantasmática y de la embriaguez colegiada de las situaciones, resurge para mí el recuerdo de Lang, por lo inimaginable en Sade: un tanteo de la imaginación, de cuerpos con los que no sabemos exactamente qué hacer, y, entre tanto, la inminencia de la tortura: una fantasía sádica que hace irrupción en esta demora silenciosa. El hombre sentado dictaba sus órdenes en voz baja, y ese silencio, que Lang había instalado en su filme, ese peso del silencio que, precediendo a cualquier escenario criminal, ya era el crimen, reactivó este dictado noir. En la guarida del Testamento, había una cortina que ocultaba un maniquí, no llegaba nada excepto la voz de un altavoz. El horror proviene, en la secuencia de Godard, en esta incesante espera, de la improbabilidad misma de lo sexual. No sabemos si lo que se organiza es una fiesta un tanto siniestra, o una tortura, o una masacre, esta secuencia es la ruptura de n escenarios organizativos que siguen sin encajar, y que producen una desproporción fantástica en una situación que también se asemeja, desde el comienzo, a una «scène» patronal ordinaria con un patrón irascible, deprimido y con un humor de perros. La secuencia oscila entre la risa enajenada y el terror, hasta que se aplica el pintalabios, que es una catástrofe de lo cómico y del horror retroactuando bruscamente sobre lo que precede: como si en ese toque de erotismo aberrante, en ese contexto cuyas expectativas son de lo peor, viniera este palo rojo de colorete a colocarse sobre esta boca como un dedo de silencio completamente angelical. Como si este rostro, último actor de la secuencia, viniera a silenciar los secretos criminales, y a exhibir alguna estupidez. Esta voz enlentecida: la misma que la de Himmler en la película de Syberberg, Hitler, ein Film aus Deutschland (1977). El cuerpo de Himmler masajeado, masturbando a un SS de ensueño. Siegfried, la Gran Alemania, y esa voz que dictaba la masacre entre dos consultas de astrólogo. También me vino a la mente el texto de Georges Bataille sobre Gilles de Rais, a causa de la insistencia con que Bataille trata de entender cómo se combinan la carnicería y las manías supersticiosas, los rituales diabólicos llevados a cabo con un temblor, un miedo infantil, y el angelismo de Gilles de Rais. Bataille habla de su “soberana estupidez”. Para mí, la máscara del burócrata definitivo es más o menos la cara de esta estupidez. No sé si el pensamiento del poder todavía tiene futuro. La ideología empresario-gerencial se ha convertido en un asunto de la Iglesia, es en nuestras sociedades el legado del fascismo, cuyas consecuencias están aún mal mesuradas. Una cosa es cierta, y es que pensar en el poder será a partir de ahora una cuestión más relacionada con la ciencia ficción que con la teratología. Que nadie venga a hablarme del inefable dolor de los maestros. El duelo que el poder hereda del fascismo es el rostro último de su estupidez, y la más perniciosa. En el filme de Godard, hay sufrimiento, no en los escenarios, sino en los intervalos, en esa suerte de “metafísica bestial” de la que habla Roland Barthes a propósito de la fotografía. Un sufrimiento sustentado en esta manera de hacer afluir la historia, el cine ancestral, un peso de humanidad perdida, y que nunca cesa de perderse, y un horror del cual nos decimos a nosotros mismos que llega todavía del porvenir. Un sufrimiento, y esta extrañeza, en esta película tan desértica: una mezcla de feroz júbilo intelectual, sin parangón con el resto, y esa soledad tan particular que es la de los filmes donde se viaja casi solitariamente, pero cuya profundidad histórica se compone de lenguaje, del tejido de lenguaje compartido con las demás gentes.

La ciudad, la pintura

La ciudad de Sauve qui peut (la vie) estaba desierta y magnífica. Podría haber sido muy habitable, pero este filme de espacios urbanos, calles, transeúntes, ruidos, toma la apariencia de un síndrome: el asesinato está a la vuelta de la esquina en cualquier calle, escuchamos un silencio de guerra fría, n pequeñas máquinas de odio absolutamente compulsivas no cesando de tipearse unas sobre otras. Un espacio de masacre inminente, y el filme de una guerra de exterminio ya iniciada, los transeúntes huyen, automóviles transformados en tanques. Por aquí y por allá, momentos de milagrosa calma, soplos de aire fresco, un paisaje estrellado a plena luz del día. Como si la violencia fría y siempre un tanto ceremonial de los filmes de Lang se acelerara, deviniendo en una máquina infernal: aceleración del silencio, de los colores metálicos, del frío, de las irrupciones. Aceleración del efecto de muerte de estas imágenes, como en una pintura cuya desestabilización de los efectos de perspectiva (Mondrian) se jugaría en la sincronía de los movimientos: en este efecto de estrés y de conmoción que desfigura la profundidad, y crispa los movimientos, los cuerpos, los coches, en el instante de su irrupción, o en su ralentí. Se trataría de eso: una pintura cuya imaginación de la profundidad y el movimiento sería el sufrimiento (Van Gogh), y, en los momentos de calma, el encanto de una profundidad improbable, poblada por intensidades fulgentes (Klee: sus «Cuadrados Mágicos» son ciudades). Este trabajo es considerable, participa simultáneamente en un retorno de la obsesión por la pintura, con esta pregunta: ¿qué es la analidad, en la pintura y en el cine? En pintura, es siempre la exasperación de las intensidades explosivas-implosivas la que crispa y dinamiza la ficción en perspectiva desplazándola hacia n figuras de estasis como en Mondrian: el cuadrado dentro del cuadrado, n cuadrados que nunca cesan de desplazarse, en la imaginación de una suerte de coreografía sincopada en la que el juego de figuras no cesa de destruir la ficción perspectiva en el efecto de sobresalto de cada estasis («Victory Boogie-Woogie»). En el cine, en lo que podría llamarse el cine al cuadrado, ocurre un poco la misma cosa cuando el cineasta pone el acento sobre el estrés, sobre la crispación de un movimiento, sobre su conmoción en el lugar y como acto: Straub. Con Godard es más complicado en la medida en que el cineasta juega con la imaginación de una crispación muscular (sus ralentís: una especie de coreografía retenida en el lugar y como acto), o de una intrincación pulsional. Antes invoqué la frase de Guyotat, por los efectos de la ingurgitación de la deflación, de la descrispación hacia el efecto de bruma de la imagen: intricación del impulso oral-anal en ambos casos. Pero, por supuesto, también hay los efectos de la extenuación de la pulsión.

Perplejidad

Para nada sé a dónde lleva esto, este regreso de la anatomía y los escenarios pulsionales en las imágenes. El cuerpo, en Godard, es objeto de una radical proscripción coreográfica. Erigido en su sufrimiento, con el acento de un marcha o muere, él lleva también la cruz de un odio inconmensurable. En el fondo, el único actor en la película es el odio, una magnífica ferocidad intelectual y una posición paranoica en relación a sus objetos: es más o menos el universo de Mabuse que Godard ha recompuesto, el monstruo en su antro, pequeños truhanes, prostitutas, y algunas sombras de hombres desaliñados à la six-quatre-deux. Entre dos terrores, algunas imágenes asombrosas, las dos chicas que hablan de sexo mientras comen, la loca del transistor en el hotel, ese canto de golpe tan desastroso, y esa extraña música sideral que vuelve, y la ausencia de Marguerite Duras que viene a hacernos escuchar, en el filme de Godard, ese mismo silencio de guerra fría que cae al final de Le navire Night (Duras, 1979): «una incertidumbre de orden general», dijo ella.