TERMITA DE FORMOSA

Happy Here and Now (Michael Almereyda, 2002)

Nueva Orleans, a diferencia de muchos lugares a los que regresas para descubrir que su magia se ha esfumado, todavía conserva la suya. La noche puede engullirte, pero nada de eso te afecta. A la vuelta de cualquier esquina está la promesa de algo osado e ideal, y las cosas siguen su curso. Detrás de cada puerta se intuye cierta obscenidad festiva, o bien hay alguien llorando con la cabeza sobre el regazo. Un ritmo cansino palpita bajo el ambiente onírico, y la atmósfera está cargada de duelos pasados, amoríos de otra época, llamadas de auxilio de unos camaradas a otros. No lo ves, pero sabes que está allí. Siempre hay alguien que se hunde. Allí, parece que quien no desciende de alguna antigua familia sureña, es un extraño. No cambiaría nada de eso por nada.

Chronicles: Volume One, Bob Dylan

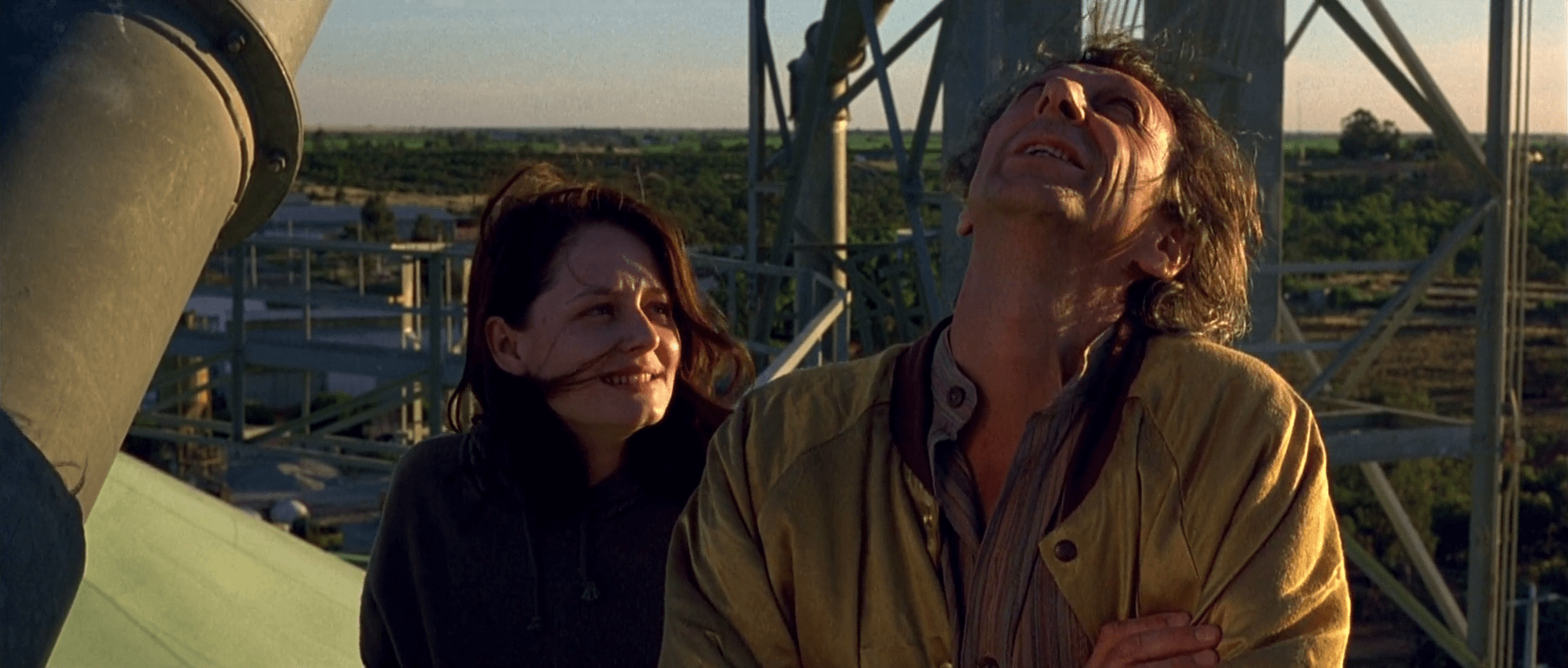

Las calles de Nueva Orleans surgen de las profundidades del Misisipi, por debajo del nivel del mar, y las acompañan residuos de ficción a punto de encontrarse con su compañera la ignición, caracteres sumergidos en los píxeles de una época incipiente que se aleja cada vez más de Francia, el Siglo de las Luces, historias que contar sirviendo de chófer para alguien que jamás ha estado en la ciudad, Amelia, chica canadiense, hacía tres años que Allan Moyle filmaba a la actriz, Liane Balaban, en New Waterford, y si en el filme del 99 Mooney Pottie realizaba un viaje desde su revoltosa promiscuidad intelectual rozando cada esperanza de escapar, aquí, en el metraje de Almereyda, la recién llegada a Big Easy comienza sin saberlo a elaborar el periplo inverso, busca algo, alguien, que ha desaparecido, su hermana, Muriel, cuyo último contacto conocido fue Eddie Mars, identidad de la naciente revolución digital, monstruo metamorfo de webcam, avatar tras el cual se esconde un tipo peculiar. Eddie, a secas. Poco más que un aspirante a fumigador honorable cuyo sueño pasa por filmar un filme pornográfico softcore sobre las correrías eróticas de un Nikola Tesla que sobrevivió en secreto a la II Guerra Mundial y buscó alianzas con la clonación en aras de prolongar su existencia. The Big Sleep, Alain Resnais, NOLA, corriente alterna, Manny Farber. El universo de Michael Almereyda se concreta en la conjunción borrosa de un enclave cultural, imaginario sensual, más apasionado que enjuto. Aquí los personajes nadan, buzos en la riqueza cultural lindando las calles entoldadas de la urbe. En cualquier rincón un DJ estará rememorando la formación de ensueño, rhythm and blues, su compañera de madrugadas radiofónicas intentará dar salida a ansias trastas participando en el filme de Eddie, con al menos sus ropas parcialmente despojadas. Por supuesto, en el nickelodeon novecento de Almereyda caben también las maravillosas aberraciones de Luisiana. Hannah, recién enviudada y con ojo cubierto de feo parche ─el láser se cobraba demasiadas víctimas─, ahora busca refugio en la profesión de su difunto, bombero, y para ser atraída después de las doce no aceptará bebidas de otro oficio. Hay que apagar fuegos si queremos seducir a Hannah. Baja por el tubo de descenso como la próxima heroína local. Para esta jauría second line parade, parece cristalino, un bacio è troppo poco.

Napoleon House, construida para el homónimo conquistador en un siglo donde se tenía esperanzas de liberarlo de la Isla Santa Elena, reemplazar al farsante americano y traer al francés a América. No hubo suerte. Les quedan las cadenas de fast food, les queda Bud’s Broiler, una estatua del confederado Robert E. Lee que observa medio asombrado Tom, minutos antes de que el próximo incendio necesitado de aplaque amenace con fachadas cayéndole encima del casco. La gran explosión no se llevará su vida, sino la de Ritchie: he ahí la mujer de luto. En un trance al que parecen encaminarse los fotogramas, insaciables de mutar en otro material que sustituya al nitrato de celulosa, transitan estos sonámbulos, cuyos negocios son asunto del corazón descarriado, desorientado por cables, módems interconectados, Internet más próxima del circo sentimental cinco de la mañana al otro lado de la línea en esta conversación privada podré encontrar a mi salvador espiritual, lejos de cualquier secta fatigosa, concierne esto al filo del peligro que nos azotaba la espina dorsal cuando del siguiente mensaje dependía nuestro destino y, por ende, el sueño posterior a la sesión virtual. Envenenados de fugas, desvergonzados porque el siglo no ha inundado todo de filtraciones, aún confían sin coartadas en ese dejarse llevar que nos puede convertir en apariciones fantasmales, héroes en rescate de los desaparecidos, secundarios en una nueva obra de Jean Cocteau, les falta algo, un hueco apura la investigación, el hallazgo supremo de Happy Here and Now, sustituir ese algo por otra cosa que no podremos llamar alienación ni pesimismo digital; al subir las escaleras mecánicas y dar el paso al suelo, del otro lado nos puede estar esperando la presencia que nos tienda la mano para saltar y encontrar, quizá, aquello que como lectores diletantes de Pascal admitíamos a regañadientes que necesitábamos. Almereyda nos lo va entregando a nosotros en pequeñas dosis de barricadas contraculturales a malas horas, transmisiones piratas, y los personajes van cayendo en sus ficciones como víctimas e investigadores de Fantômas. Existe un legítimo placer en unir este embeleso medio peligroso de los ceros y unos emergiendo con los omnipresentes cementerios neoorleaneses. Se conjuntan y gustan en la danza, mezcolanza cultural; a la fiesta John Sinclair, también Ally Sheedy, rescatada del arte colocado/elevado de Lisa Cholodenko, establecida en lugareña cuyos lazos familiares no hacen sino concederle mayor carga de discreción gentil, veinte marchas por delante de cualquier tipo de indie, este no es el lugar que habitamos sintiéndonos otros, la geografía del filme viene hacia nosotros para cedernos la intuición de que pervive una manera no atalayada de hacer balance vital, reflexionar sobre el entorno, recapturar las desapariciones insistiendo en los nombres propios de la ciudad. Psicogeografía y, por tanto, algo de alquimia imbuida de optimismo puebla cada filme del oriundo de Kansas.

Louis Armstrong ilustra:

«Once the band starts, everybody starts swaying from one side of the street to the other, especially those who drop in and follow the ones who have been to the funeral. These people are known as ‘the second line’, and they may be anyone passing along the street who wants to hear the music. The spirit hits them and they follow along to see what’s happening».

Los referentes escogidos funcionan a modo de pistas con las que recorrer el camino que nos aleja de Muriel, ensamblando el innegable ojo de documentalista, con afición al collage metropolitano, y los pequeños episodios fabulados, aquí pasados por la cualidad difusora de las cámaras Pixelvision: hombres enmascarados, rebeldes lanchas motoras, el tizne entrecortado de la vida disuelta en melodiosa penalidad, la juntura de dos lunas, el espectro europeo y los cowboys de ciudad. Queda despejado del anfiteatro teórico el término “espeluznante”. No podremos echar mano del adjetivo si prestamos la debida atención a la vivacidad filibustera de las bandas de metales, armónicas, armonías, el más rabioso panorama sonoro acechando las incertezas suaves de Amelia y el círculo que orbita a través de ella, conviviendo con los sonidos arcanos de ultratumba, los mismos que, si nos descuidamos, podrán sustraernos demasiado de la mezcla requerida para estar y vivir en este momento. Celadas cenizas echadas a volar bajo torres de alta tensión. Abierto así el horizonte de contingencias, el delta del río libera a los esclavos en un sueño postergado, en comunión oran con los bluesmen de las aceras, discutidos, radiados, bailados, emulados por la Generación X y los que crecieron durante la Gran Depresión, la Dustbowl expandiéndose ante sus ojos arenosos. Agrupados, consiguen emular una idea desemejante sobre el entorno que los vio rebelarse.

«Cuando pienso en la breve duración de mi vida, absorbida en la eternidad anterior y siguiente, el pequeño espacio que lleno e incluso que puedo ver, abismado en la infinidad inmensa de los espacios que ignoro y que me ignoran, me espanto y me sorprendo de verme aquí en vez de allá, porque no hay ninguna razón de que esté aquí en vez de estar allá o ahora en vez de en cualquier otro momento».

Pensées, Blaise Pascal

Ha acompañado la creación de este texto la voz de Mina Mazzini