ARGUMENTO CINEMATOGRÁFICO DE “DOIS CÓRREGOS – VERDADES SUBMERSAS NO TEMPO”, COMENTADO POR CARLOS REICHENBACH

ESPECIAL CARLOS REICHENBACH

Falsa loura (2007)

Reichenbach filho o el porno tropical; por Louis Skorecki

Dos testimonios de Carlos Reichenbach

Garotas do ABC (2003)

Argumento cinematográfico de «Dois Córregos – Verdades Submersas no Tempo», comentado por Carlos Reichenbach

“Dois Córregos – Verdades submersas no tempo [argumento e roteiro final comentados pelo seu autor]” (Carlos Reichenbach), en Coleção Aplauso Cinema Brasil; (São Paulo, 2004, págs. 5-39)

INTRODUCCIÓN

Así como en la mayor parte de sus filmes, Carlos Reichenbach trabajó el texto de Dois Córregos en dos etapas distintas:

Primeramente, en forma de argumento. Una descripción detallada de la acción de tratamiento casi literario, donde las situaciones dramáticas aparecen ya explicitadas, pero aún no enteramente resueltas. Los diálogos, en cambio, deben estar apenas esbozados, pues se sabe que exigen un empeño y una disponibilidad de tiempo que a veces pueden, incluso, inhibir la desenvoltura de la trama. En resumen, en el argumento se utiliza el tiempo para elaborar en detalle la acción. Un buen argumento, de un filme de hora y media, normalmente no sobrepasa las doce páginas escritas en espacio simple. Un argumento no pierde el tiempo con terminologías técnicas o firulas “filosóficas”. Se dice popularmente que un buen argumento debe ser comprendido fácilmente (y admirado) tanto por un profesional de cine como por un banquero o inversor que entienda poco del asunto. Finalmente, teniendo el argumento como guía se desarrolla el guion propiamente dicho. Entonces sí, el guionista debe detenerse cuidadosamente en la escritura de los diálogos y en la descripción técnica de las escenas (o secuencias).

Es obvio que las estrategias de trabajo dependen exclusivamente de cada guionista, pero es posible afirmar que estas dos etapas, trabajadas separada y cuidadosamente, satisfacen las necesidades esenciales de un guionista eficiente.

RESUMEN

Dos adolescentes, burguesas e inexpertas, y Tereza, una joven humilde y mujer apasionada por el hombre equivocado, conviven durante un largo fin de semana con un hombre fascinante y misterioso.

Él es clandestino en el país. Brasil vive un momento turbulento de su historia. Un “rito de paso” para las adolescentes. Un aprendizaje de vida para Tereza.

ENTRE LA RENUNCIA Y LA TRANSGRESIÓN

Carlos Reichenbach

Fue en 1960, unas semanas después de la muerte de mi padre, que conocí la ciudad de Dois Córregos, en el interior de São Paulo. Estudiaba en un internado en Rio Claro y un colega me invitó a conocer su ciudad natal. Recuerdo el impacto provocado por la visión de la estación de tren local, una fiel reproducción, obviamente reducida, de la estación de Marsella, Francia.

Las estaciones de trenes y las plataformas marítimas son imágenes recurrentes en mis filmes. Como metáfora de la percepción de la pérdida, fueron las primeras obsesiones imaginativas que me acercaron al cineasta italiano Valerio Zurlini. Zurlini y Dois Córregos, génesis de mi duodécimo largometraje.

Desde O Paraíso Proibido (Carlos Reichenbach, 1981), cuyo personaje interpretado por el actor Jonas Bloch es un doble de Alain Delon de La prima notte di quiete (Valerio Zurlini, 1972), vengo persiguiendo exhaustivamente la atmósfera desencantada y existencial, los tiempos ─de un cuarteto de cuerdas─ y los desenlaces sometidos a lo inexorable que tanto caracterizan al cine de sentimientos de Zurlini. Escribí y filmé Dois Córregos teniendo como fuente de inspiración una copia en vídeo de La ragazza con la valigia (Zurlini, 1961), regalo del amigo y escritor Márcio de Souza. Pero, después de ver la copia final por tercera vez, descubro asombrado mi deuda con el filme anterior de Zurlini, el también extraordinario Estate violenta (1959).

Pocos filmes en la historia del cine mostraron de manera tan intensa y poética el momento histórico y la realidad política invadiendo el cotidiano sentimental de las personas.

Así como Zurlini, también me intereso por los personajes masculinos a la deriva, a la izquierda de la izquierda, subversivos por su generosidad obscena y que anhelan un orden sin coacción en su fe irrestricta en la utopía. Incomprendidos en su tiempo y fragilizados al máximo, busco trabajar a estos sin la complacencia y la afectividad de mis personajes femeninos.

En Dois Córregos, entre la transgresión de Hermes y la renuncia de Tereza, transitan la generación del acuerdo MEC-USAID (Ana Paula y Lydia) y las marionetas del Ato Institucional Nº 5.

Busqué centralizar la acción dramática en la trivial convivencia entre un hombre maduro y angustiado con dos jóvenes inmaduras y una mujer necesitada, inspirándome directamente en los dolorosos días que mi padrino de bautismo pasó escondido en la casa de campo que mis padres tenían al borde de la represa Billings. El proceso de cambiar el sexo de las adolescentes y la toma de partida por la tónica romántica, a diferencia de lo que sucedió en realidad, buscó acenturar la idea del rito de paso y de un proceso de desalienación. Pero fue a partir de una imagen, que me marcó profundamente en la pubertad, que el filme comenzó a existir en el papel y en el celuloide: alguien escribe cartas para sus hijos, justificando sus actos para sí mismo, mas no las consigue enviar…

Una vez más la música es un personaje fundamental en mis filmes. Es ella la que posibilita el entendimiento entre personajes antagónicos. Fue un privilegio trabajar con Ivan Lins y Nélson Ayres.

Como acostumbro a filmar con playback, usando canciones conocidas como referencia, el desafío del compositor y el arreglista fue aproximarse al máximo a la sugestión preciosa de versiones personalísimas, trabajadas a partir de Joe Cocker (You Are So Beautiful) en el tema de la escena de amor y del John Lennon póstumo (Free as a Bird) en la secuencia de la lluvia.

Bajo la tónica musical, Dois Córregos se inspira en César Franck por la búsqueda de una atmósfera melancólica e impresionista. Asumidamente un filme triste, como las felicidades efímeras, pero evitando a toda costa la seducción del chantaje.

DOIS CORRÉGOS

Argumento cinematográfico de Carlos Reichenbach

Resumen del argumento cinematográfico

1996

Anna Paula, 44 años, acude al interior de São Paulo a recuperar una casa de campo que heredó de sus padres, fallecidos recientemente, y que está ocupada por grilleros. Avergonzada por la indiferencia de su abogado y la rudeza de la actuación policial, rememora la última vez que estuvo allí.

1969

En 1969, a los 17 años, ella trae a su compañera de escuela, Lydia, precoz y experta pianista, para conocer su reducto en “Encontro dos Rios”. Ellas pasan cuatro días en compañía de Tereza ─empleada de confianza, medio paje y hermana de crianza de Ana─ y Hermes, el tío que siempre vivió en Rio Grande do Sul y que Ana Paula ve por primera vez. Ella descubre que su tío tiene problemas con la policía política, que pasó dos años en países sudamericanos involucrado en grupos activistas de extrema izquierda, que está escondido en la casa de campo de su hermana mayor tratando de oficializar su regreso al país; y por lo tanto forzado a permanecer lejos de su esposa y de sus dos hijos pequeños. Joven e inmadura, alienada de lo que está sucediendo en el país, Ana no entiende las razones que hicieron que su tío se separase de la familia. Con Lydia el entendimiento es aún más difícil; ella es hija de un militar de alto rango, habiendo asimilado por completo todos los prejuicios paternos en relación a los activistas. Sin embargo, sus ojos tristes y su belleza austera y clásica, que tanto recuerda a la esposa de Hermes cuando era joven («Ciertas chicas tienen la belleza de las personas que mueren temprano», dice Hermes parafraseando a un poeta francés), y sobre todo la sintonía a través de la música clásica, que Hermes conoce y admira profundamente, acaban acortando las distancia. La efímera conveniencia de las dos ingenuas adolescentes con el angustiado, taciturno, culto y bello clandestino transforma esas vacaciones en un momento capital de sus existencias, casi un “rito de paso”. Mientras descubren lo que realmente está sucediendo en el país, despiertan hacia sensaciones aún sumergidas como la sensualidad, el afecto y la melancolía. Una lección de vida también para Tereza, a los 29 años, y el fugaz descubrimiento de la posibilidad del afecto íntegro, del placer físico, de la entrega absoluta y del amor sin cobros. Un incidente que envuelve a un quinto personaje, el teniente Percival, novio de Tereza, clausura la corta temporada en el lugar paradisíaco, y ocasiona la repentina y desconcertante desaparición de Hermes.

1996

Veintisiete años después, Ana Paula soluciona el misterio que envolvió el destino de la primera pasión platónica de su vida, del hombre que amó en secreto durante muchos años, y de manera sorprendente resuelve sus diferencias con el pasado.

LOS PERSONAJES Y LA HISTORIA

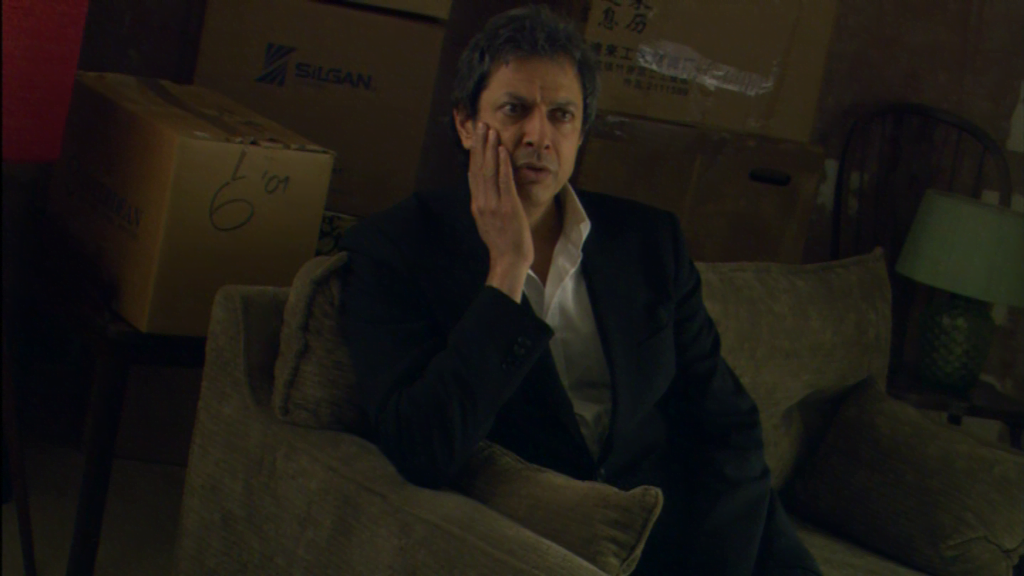

Hermes

En el momento de la acción central del filme, 45 años. Casado, dos hijos pequeños, ha vivido la mayor parte de su vida en Porto Alegre y en la ciudad de Cidreira, en el litoral de Rio Grande do Sul. Ingeniero químico y estudioso de música clásica, opta por involucrarse en la resistencia al gobierno militar cuando su mejor amigo, político de extrema izquierda, es arrestado y obligado a abandonar el país.

Hermes experimenta la contradicción de ser un pacifista contumaz y verse obligado a aprender el manejo de armas pesadas. Es esta misma contradicción la que le hace abandonar el activismo, prácticamente “huir” de una isla de América Central, e intentar volver a Brasil por el camino más difícil. Mientras amigos influyentes intentan legalizar su entrada en el país, Hermes se esconde en la casa de campo de su hermana mayor, en “Encontro dos Rios”, en el interior de São Paulo. La hermana, madre de Ana Paula, envía a su hija de crianza Tereza a que se ocupe de la casa y atienda a Hermes. Llevan ya quince días en el lugar cuando Ana Paula llega con su amiga Lydia. Hermes, a pesar de aparentar tranquilidad y seguridad, es un hombre fragilizado por la melancolía. Su futuro está en las manos de la buena voluntad de otras personas. La impotencia de no poder actuar directamente, de estar en el país sin poder establecer contacto con sus hijos y de estar viviendo de favores hacen que se refugie en el silencio y la tristeza. Es la poesía de Pablo Neruda de donde saca las fuerzas para seguir vivo.

Hermes no es un hombre particularmente atractivo. Lo que lo torna fascinante es justamente su apariencia de persona sufrida, la placidez aparente y sus ojos confiables. Estatura mediana, cabellos negros, gestos comedidos y una austeridad masculina. Es en cierta manera el icono del pariente de pasado misterioso, pero de integridad explícita. Es esta integridad la que “seducirá” a los tres personajes femeninos de maneras diferentes. Y es importante subrayar que no es de la sexualidad de lo que trata el filme, sino de aprendizaje de sentimientos triviales como la melancolía, el amor y los celos adolescentes, sensualidad latente, personas fragilizadas que se envuelven afectiva y fugazmente, respeto humano y tolerancia.

Hermes vive escribiendo cartas para sus hijos aunque nunca las envía. Los únicos bienes que carga consigo son sus cartas, dos libros de Pablo Neruda, algo de ropa y su viejo revólver. Las imágenes de la ciudad de Cidreira, donde murió su familia, son fragmentos que lo atormentan. Varias veces la acción del filme es interrumpida por imágenes a cámara lenta del túnel de bambú que bordea la carretera que une Cidreira y Porto Alegre. Las dunas desérticas de la ensenada de Cidreira son otras imágenes que angustian al héroe. Algunas veces es posible identificar a dos niños pequeños en estas imágenes fraccionadas, ya sea en la carrera o en las dunas, mas es imposible ver sus rostros. Recuperar el pasado parece un acto de penitencia para Hermes. También está la imagen obsesiva de un viejo faro inactivo. Es inevitable que simbolice al propio personaje central. En sus viajes interiores, Hermes puede ver el faro a orillas del río Tuvo en “Encontro dos Rios”, en un delirio esporádico que lo devuelve a la superficie y lo hace despertar. La manera delicada y sensible con que la joven Lydia interpreta los clásicos al piano es suficiente para que él se sumerja en la memoria y la melancolía.

Casi al final del filme, Hermes, alentado por Ana Paula y Lydia, acaba aproximándose a Tereza. Ella sufre una amarga experiencia con su novio local, el teniente Percival, y entra en una profunda depresión. Las chicas, testigos impotentes de su tragedia personal, piden a su tío que interceda. Las adolescentes creen que ella va a cometer un acto extremo y “empujan” a Hermes hacia la joven. Pero Tereza es mucho más resistente de lo que aparenta, y eso sorprende y fascina a Hermes. La carencia de ambos hace que él se atreva a abrazarla y a besarla en la boca. Y si es posible decir esto, sin parecer idiota o cursi, lo que los dos practican después no es sexo, sino el amor mismo… El más profundo y desesperado acto de pasión y entendimiento. Uno de esos que dejan marcas para el resto de la vida.

Hermes y Tereza se despiertan con los gritos del teniente Percival, que aparece en la puerta buscándola a ella y la reconciliación. Acude de uniforme, lo que asusta a Hermes. Tereza va hasta la puerta y ambos discuten agresivamente. Todo esto es visto desde lejos por las dos chicas asustadas. Cuando Percival agrede físicamente a Tereza, Hermes no ve otra solución que socorrerla. Revela así que tiene un hombre dentro de casa y pone en peligro su seguridad provisional. Hermes separa a las dos y expulsa a Percival. Indignado, el militar se aleja profiriendo amenazas. Hermes y Tereza se abrazan revelando a las dos chicas lo que sienten el uno por el otro. Hermes explica que es hora de irse; Tereza sabe que él tiene razón.

Más tarde, cuando Tereza va a llamarlo para el almuerzo, descubre que sus cosas ya no están en el cuarto. Intentando esconder la inmensa tristeza que siente, se comporta de manera educada con las jóvenes, pero Ana Paula la descubre llorando. Respetando el sentimiento de la otra se eleja. Camina por el exterior de la casa al son melancólico de Schumann, interpretado por Lydia al piano, y entonces ve a Hermes debajo de un árbol, a la orilla del río Turvo, enterrando alguna cosa. Ana Paula siente el deseo de aproximarse a su tío, pero consigue contenerse. Respetar al otro es la mayor lección de su “rito de paso”. Tereza y Lydia aparecen en el porche de la casa llamándola. Ella camina en dirección de ellas, y en medio del trayecto se vuelve hacia el río; mas Hermes ya no está allí.

La revelación, 27 años después, de que Hermes no era el “santo” o el héroe imaginado por la sobrina, no disminuye la fascinación del personaje. Al contrario, lo humaniza más, porque lo torna susceptible a las debilidades del cuerpo y de la carne.

Ana Paula (17 años)

Hija única de Isolda, hermana mayor de Hermes. Joven bonita de cabello negro y largo. En contraste con su amiga Lydia, Ana aparenta tener menos edad pues todavía es ingenua, a veces casi infantil. Es alegre y servicial. Su relación con Tereza es más que fraternal. De cierta manera, Tereza suple el cariño que Isolda dispensa homeopáticamente a su hija. Como casi todas las chicas de su generación y condición social en los años 60, ella es completamente ajena a lo que está aconteciendo en el país. En un inicio, el contacto con el misterioso tío hace que la joven se apoye exageradamente en la fantasía. Hermes, al despertarle su curiosidad por la realidad, acaba, sin darse cuenta, haciendo aflorar en ella otros sentimientos. En tres días, Ana Paula madura una vida entera. De la indiferencia a la perplejidad ante los hechos que separan a Hermes de sus hijos; de la cortesía convencional a la ternura platónica con que se relaciona con su tío, Ana Paula completa su “rito de iniciación” a la vida. Las consecuencias de esta convivencia solo se volverán nítidas 27 años después.

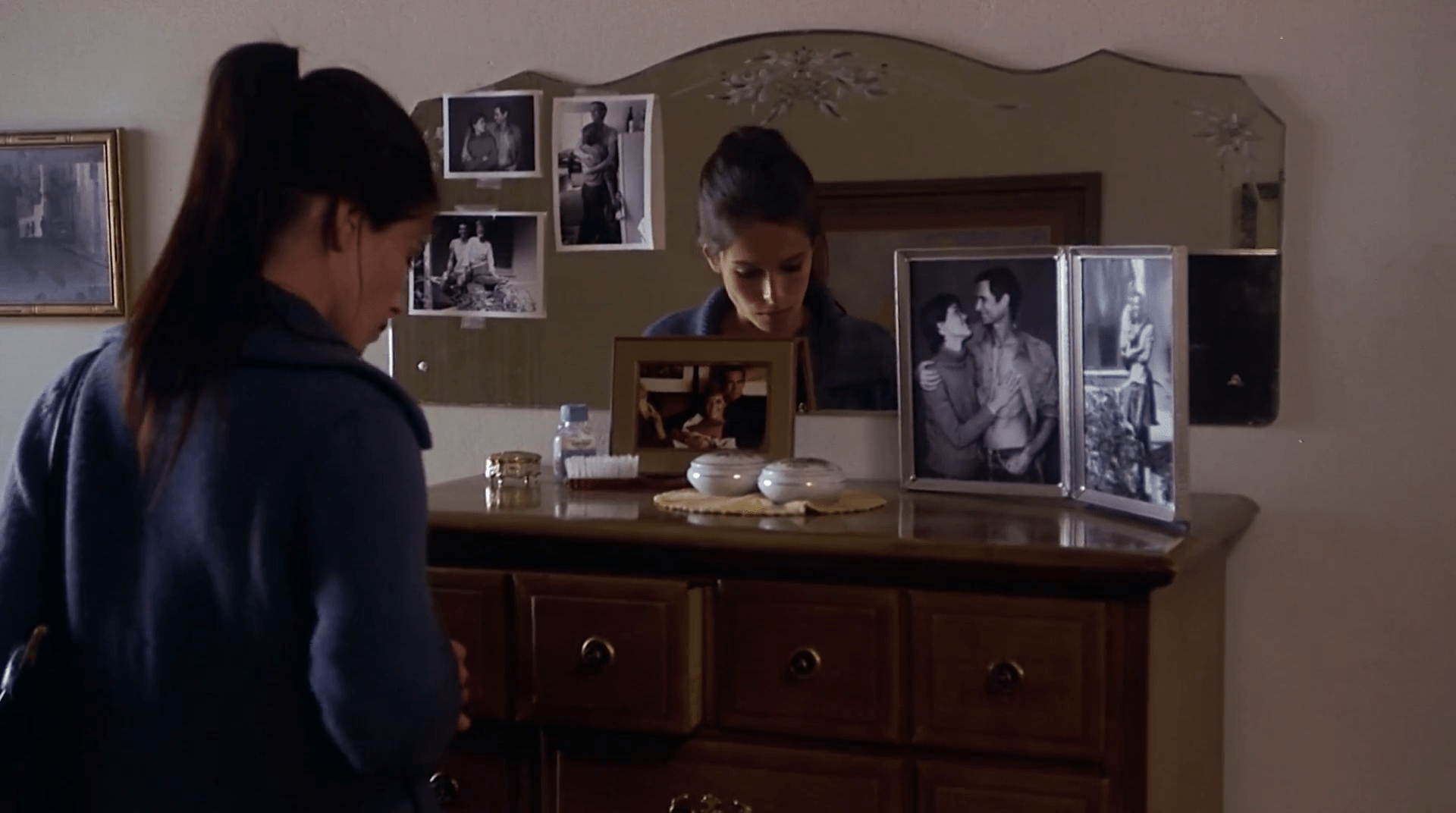

Tereza

29 años, una mujer llena de energía, y con una acentuada belleza brasileña. Tez morena, cabellos largos y crespos, estatura pequeña y cuerpo torneado. Sensualidad casi agresiva que se mezcla con simpatía irresistible. A pesar de todo, nada hace prever que se relacionará físicamente con Hermes al final del filme. Hija de una antigua empleada de Isolda (madre de Ana Paula), que murió en el parto, fue criada por ella pero no asumida como hijastra. Isolda (que, aunque no aparezca, es mencionada varias veces en la historia) se casó con un aristócrata, asumiendo plenamente su personalidad. Todo lo que hace de justo es en nombre de la benevolencia. La distancia con la que se relaciona con la hija, la “caridad” de criar a Tereza y la complacencia de acoger a su hermano menor en su casa de campo son señal de sus “obligaciones” morales y sociales. A pesar de ello, Tereza la tiene como su “madre de facto”, habiendo cuidado de Ana Paula como una verdadera hermana. Ambas se adoran. Ella sabe todo lo que le pasó a Hermes y, aunque no lo comprenda, lo respeta…

Después de todo, ¡es también su “tío”!

Tereza tiene un novio en el pueblo cercano a “Encontro dos Rios”, Dois Córregos. Es un teniente de la unidad militar local, Percival Oliveira. Su relación es mantenida en secreto por Tereza, ya que él es más joven que ella, sobre todo porque Isolda no admitiría la relación. En el fondo, Isolda espera que Tereza jamás se case.

Ella no quiere perder la certeza sobre que la cuidará en su vejez. A pesar de ser confidentes, Tereza esconde su noviazgo con Percival a Ana Paula. Está obcecada con la locura sexual del chico, a pesar de nunca haber tenido un orgasmo en su vida. Él representa la fuerza y el poder que ella admira en los hombres, la determinación y la independencia que ella no tiene. Percival es un hombre seductor y salvaje, e incluso sin tener la menor sutileza en el trato físico, ejerce una fascinación absoluta en las mujeres simples. El golpe traumático experimentado por Tereza cuando descubre que Percival está casado y tiene tres hijos, es atestiguado por Ana Paula y Lydia. Esto acontece en el penúltimo día de la estancia de Ana Paula en “Encontro dos Rios”. Ambas jóvenes intentarán aproximar a Tereza al tío Hermes, en una empresa lúdica y juvenil. En ese momento, las dos están “seducidas” por el Dr. Cagliostro (apellido afectivo que le dan al tío misterioso y que ambas mantienen en secreto), y tirarlo a los brazos de Tereza es una manera simbólica de estar con él. La ironía es que el jueguecito adolescente hace efecto. Dos seres fragilizados se enfrentan y acaban descubriendo que están hechos el uno para el otro, que encajan perfectamente y que pueden ser absolutamente felices, aunque solo sea por apenas doce horas…

De todos los personajes es justamente Tereza quien tiene más razones para salir traumatizada de la experiencia. En apenas un día descubre las villanías y la dignidad de dos hombres, la decepción amorosa y la sorpresa del placer, la gratuidad de uno y la fuerza afectiva de otro, el desprecio y la ternura… Pero Tereza es un personaje excepcional, un ser humano grandioso, capaz de valorar sentimientos profundos aunque fugaces. Ella nunca más verá a Hermes, que amenazado de ser descubierto, desaparece; pero a Tereza le quedará por el resto de su vida la certidumbre de que amó intensamente y que fue amada de la misma manera.

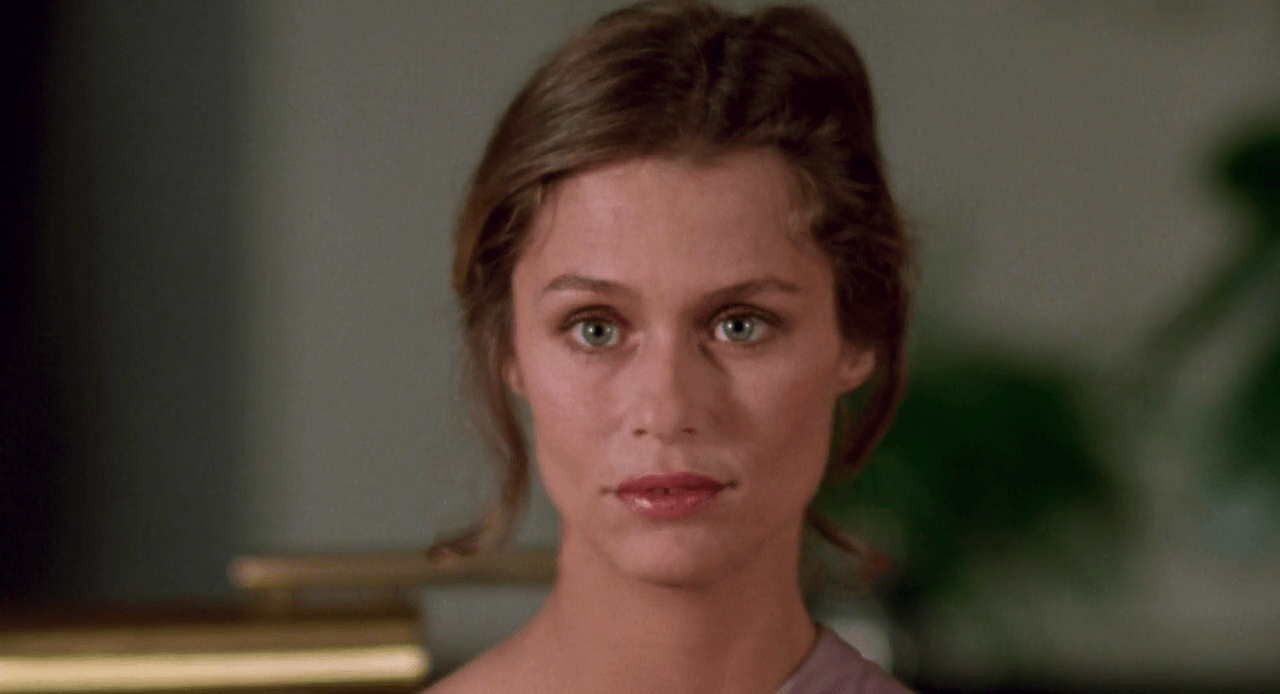

Lydia

17 años en 1969, compañera de colegio de Ana Paula (ambas están concluyendo su segundo grau ─en esa época, o clássico ya se había abolido─). Joven bellísima de ojos claros y profundamente tristes que fascinan a Hermes, porque le recuerdan a los de su esposa cuando era joven. Eximia concertista de piano, Lydia no se resiste a descubrir el viejo, pero excepcional piano de pared que hay en la casa de campo en “Encontro dos Rios”. Al contrario que Ana Paula, ella habla y piensa como una joven de veintipocos años. Hija de militar graduado, ella tiene la cabeza muy determinada; en un primer momento, cuando descubre que el misterioso tío de la amiga es un activista político, lo trata de manera ríspida. Es el profundo conocimiento musical de Hermes, y sus modos taciturnos, los que “seducen” a la joven. Lydia tiene un noviazgo firme en São Paulo y por sus actitudes es posible percibir que, al contrario que la otra, ya no es virgen. En relación al sexo, ella parece apática; mas la proximidad de un hombre mayor, lacónico como su propio padre, y de apariencia versada, despierta sentimientos femeninos aún no experimentados. En algunos momentos se sirve de su personalidad competitiva, casi arrogante, para provocar a su amiga. No hay maldad en sus actitudes, pero para pasar el tiempo pergeña juegos y fantasías donde los adultos son las piezas de su ajedrez particular. La «belleza de las personas que mueren temprano» esconde en realidad una enorme voluntad de permanecer adolescente.

Ana Paula (44 años)

Bonita, independiente y culta, Ana Paula heredó recientemente todos los bienes de la familia, inclusive la casa de campo en “Encontro dos Rios” que fue invadida por grilleros. Obligada a recuperar la propiedad que no visita desde 1969, ella vive una experiencia amarga al asistir a la expulsión de los conserjes que fueron colocados en casa por los grilleros. Sensible a la rispidez con que su abogado, el agente judicial y los policías ejecutan su trabajo, ella se refugia en la memoria, recordando los días que pasó al lado de su tío Hermes. A los 44 años, Ana Paula vive una crisis existencial profunda. Separada hace unos meses de su marido industrial, se queda con la custodia de su única hija de 15 años. La ironía es que su hermana de crianza, Tereza, es la persona que cuida de su hija. En el flash-forward final, ella cuenta en voz en off lo que les ocurrió a ella, a Tereza y a Lydia después del 69.

Nos enteramos de que Tereza nunca se casó, y que continúa a su lado, cuidando ahora de su hija mejor que ella misma. Que ella, Ana Paula, dirige una gran agencia de publicidad, y que nunca encontró a un hombre con la misma dignidad que Hermes. Confiesa que nunca lo olvidó, que conoció a su mujer e hijos, y que la prima gaucha trabaja hoy con ella, en la agencia. Habla sobre que Lydia fue a estudiar a Europa, y que no murió pronto. Que vive en Toronto, Canadá, que trabaja en la orquesta sinfónica y da clases de piano, que engordó veintitantos kilos y que nunca se casó.

Si se encontró con ella dos veces después del 69 sería decir mucho. Finalmente revela que Hermes nunca más fue visto, que fue dado por muerto por el régimen militar y se transformó en un mártir de la lucha armada.

Cuando el filme retorna a 1996, la cámara descubre a Ana Paula bajo el mismo árbol donde había visto a su tío por última vez. Instintivamente comienza a cavar en la tierra, tratando de desenterrar veintisiete años de su vida. Las imágenes de las visiones de Hermes ─paisajes de Cidreira, el faro inactivo, las dunas desérticas, el túnel de bambú, los niños sin rostro, etc.─ se mezclan con detalles de la mano de Ana Paula en la tierra, de su esfuerzo por descubrir el pasado…

Finalmente ella encuentra una caja de zapatos en estado de descomposición. En el interior, las cartas que Hermes escribía compulsivamente para sus hijos, dos libros de poesías de Pablo Neruda, algunas fotografías y el viejo revólver. La metáfora es la más trivial posible.

Sin contener la curiosidad, Ana Paula invade de manera sórdida la intimidad del tío muerto. En el anverso de uno de los sobres ella ve escrito: «Para mis hijos, cuando esté muerto». Ana Paula se siente la más vil de las mujeres del mundo, pero abre la carta de todos modos. Vestigios del guerrero exhausto que entierra los lazos familiares, la lucha armada, la identidad y la poesía.

El contenido de la carta es más o menos el siguiente: «Queridos hijos… A pesar de todo no me arrepiento de nada de lo que hice en la vida… no sé la imagen que tenéis de vuestro padre, como me inventasteis para vosotros mismos, pero es importante que creáis… nunca he sido capaz de matar a nadie, ni en nombre de mis convicciones ni en nombre de mi honor… en el fondo, nunca tuve talento ninguno para convertirme en un mártir… nunca creí que la fuerza sirviera para cambiar las cosas. Al contrario, solo el respeto a las diferencias y el libre albedrío pueden justificar cualquier causa… Entré en la clandestinidad por admiración de un gran amigo que os bautizó a los dos. Defendí y defiendo sus ideas mas no sus métodos. De alguna manera intenté huir de su influencia, bajo la disculpa de no poder quedarme más tiempo lejos de vosotros… Puede parecer cruel confesar esto, pero es la verdad… y vosotros sabéis cuánto valoro yo la verdad…».

En ese momento, la lectura es interrumpida por el abogado de Ana Paula, que sale de la casa para comunicar que todo está hecho, que la familia de conserjes ya fue expulsada, que ella puede asumir la propiedad. Ana Paula está llorando. El abogado cree que es por la expulsión de la familia. Intenta consolarla diciendo que ella fue muy generosa al enviar dinero a los pobres conserjes para que se acomodaran en otro lugar. Ella confiesa que eso lo hizo para comprar su propia conciencia. Los dos llegan a casa y el abogado presenta al hombre que va a quedarse tomando cuidado de la propiedad. Parece una broma, pero el hombre es un jagunço descarado, con aspecto alarmante. El abogado muestra también la escopeta que le compró. Ana Paula pregunta si todo eso es necesario. El abogado dice que es solo por seguridad, que puede haber represalias, etc.

Los dos se dirigen al coche de Ana Paula y parten en dirección a Dois Córregos. “Encontro dos Rios” se va distanciando. El abogado está en esa dirección, y Ana Paula lleva las cosas de Hermes en su regazo. Instintivamente vuelve a hurgar en sus cartas. En voz en off, ella se inquiere: 27 años han pasado y todavía no ha aprendido a respetar la intimidad de los demás. Se dispone a leer el final de la carta, pero su conciencia habla más alto. Comienza a guardar de nuevo los papeles dentro de la caja, y acaba mirando las fotografías. Son fotos en blanco y negro de Cidreira, del túnel de bambú, de las dunas del desierto, del faro inactivo, de niños jugando en la playa… Ahora es posible ver sus rostros nítidamente… Finalmente, ella descubre tres fotos pequeñas en el interior de los sobres, escondidos por una carta… En la primera fotografía puede verse un grupo de jóvenes barbudos y algunas mozas en ropa de campaña posando para el fotógrafo. Obviamente se trata de un grupo de futuros guerrilleros, ya que portan ametralladoras y armas de gran calibre… En la segunda fotografía, Hermes aparece nítidamente, casi en primer plano, abrazado a una joven compañera. Pero la fuerza de la fotografía está centrada en el grupo, dejando bien claro que se trata de un entrenamiento de guerrilla… Finalmente, en la última foto: primer plano de Hermes besando apasionadamente a la linda compañera. En off, la voz de Hermes explica: «La verdad es que no fue solo de mi mejor amigo del que intenté escapar… Estaba Tania, la persona más determinada que conocí en la vida… Si me prohibieran volver a Brasil, si tuviese la certeza de que nunca más los volvería a ver, yo intentaría empezar una vida normal con ella… No me odien por ser tan vulnerable… Su madre ya no me quiere más a su lado y sus razones son sinceras… Tal vez un día ella acepte que vengas a mi encuentro… Con Tania sería feliz, tengo la certeza… en otro lugar de la tierra… en otro estado espiritual… en otras condiciones de vida…».

En el rostro de Ana Paula la perplejidad es aterradora… Al final, el hombre que por tanto tiempo ella juzgó irreprochable, puede estar vivo en otro país, con otra familia constituida… En este momento ella se vuelve hacia la luna trasera del coche y ve nítidamente una carreta siendo conducida en dirección contraria… Hay dos chicas y una mujer joven en la carreta. La chica de cabellos negros vuelve su cuerpo hacia atrás, y es a ella misma, hace veintisiete años atrás, lo que Ana Paula ve. Los rostros de ambas se funden en un único plano de afecto. La joven Ana Paula sonríe, la adulta, en estado de letargo. En el interior del coche, la Ana Paula mujer guarda las cartas en la caja con los libros y el revólver, y lentamente comienza a romper las tres últimas fotografías. Los vestigios de la vida paralela del hombre amado son arrojados por la ventana del coche en movimiento. Los créditos finales se elevan sobre la imagen fija de la carretera de tierra y el coche de Ana Paula se aleja rápidamente, hasta desaparecer por completo en el paisaje deslumbrante.

CONCLUSIÓN

El título Dois Córregos es un homenaje explícito al cineasta que mejor filmaba los sentimientos, el italiano Valerio Zurlini ─director de la obra maestra Cronaca familiare (1962)─. Es también el nombre de la ciudad del interior de São Paulo, donde transcurre el grueso de la acción. Y es, sobre todo, la metáfora de vidas en movimiento que en algún momento, e inevitablemente, se van a encontrar.

Dois Córregos es un proyecto de filme intimista, sobre sensaciones sumergidas, centrado en atmósferas y clima. Importa más lo que no es explicado verbalmente y muchas veces lo que no es ni mostrado. Un filme sobre las secuelas del Ato Institucional Nº 5 y, sobre todo, sobre sentimientos prosaicos como la melancolía, la ternura, el respeto humano y el amor.

Un desafío en relación a que la acción se centra básicamente en una única localización. La idea es realmente filmar en la localidad del “Encontro dos Rios” (donde tres de los mayores ríos del Estado confluyen: el Tietê, el Piracicaba y el Turvo), municipio de Dois Córregos, próximo a Jaú, en el interior de São Paulo. Un escenario de belleza rústica y bucolismo irresistible; un reducto, casi impenetrable, de tranquilidad y armonía. El proyecto también prevé escenas filmadas en el municipio de Cidreira, en Rio Grande do Sul (escenas fragmentadas del lugar donde Hermes creció y vivió hasta que abandonó el país).

Enero de 1996, São Paulo

Carlos Reichenbach / Guionista y director

![Miho Nikaido en Topâzu [Tokyo Decadence] (Ryû Murakami, 1992)](http://unatumbaparaelojo.com/wp-content/uploads/2021/08/Miho-Nikaido-en-Topazu-Tokyo-Decadence-Ryu-Murakami-1992.png)