MISCELÁNEA EN FAVOR DE UNA CRÍTICA EXCÉNTRICA

(16/03/23) Fui a la proyección Werner Nekes / Paul Sharits. Por un cine vibrante en el Xcèntric…

…y llegué tarde, salía de trabajar, y cuando entré al Auditorio subterráneo del CCCB, Francisco Algarín, programador y curador del ciclo, estaba ya finalizando la habitual explicación leída de amable cálida carrerilla con datos interesantísimos, sobre cómo la exactitud técnica de una proyección puede conseguir volcar en la pantalla multitud de efectos abstractos, Algarín va recitando las instrucciones precisas que Sharits demanda para su proyección, si acaso los lúmenes de la bombilla fuesen demasiado fuertes, puede aplicarse a la lente del proyector un filtro de 0.X densidad neutra, lo más importante es que el haz de luz no quede trapezoidal, no me acabo de enterar de nada, porque estoy buscando sitio, la sala rebosa, está casi llena, llevo tiempo sin ver la Filmoteca de Catalunya así de repleta ratio asientos/gente, y que recuerde nunca vi algo semejante en un cine comercial, incluso, recolecto de pasada, hay un tipo con pelo largo y pinta arty mal pillada repicando un boli bic sobre la libreta abierta, como pretendiendo que tomará apuntes, es un joven estudioso, hay bastantes de ellos, coleguitas retraídos, susurrantes, desocupados de la vida en general, cinéfilos empedernidos como el que escribe y grupos que conversan pareciendo escucharse, resumiendo, varios estratos de los colectivos más marginados culturalmente del sistema, menos el típico gilipollas que va allí solo para ligar sin nunca conseguirlo, todo el mundo refleja buena peña; uno me aparta su chaqueta mosqueado, murmuro que perdón y yo me siento.

Comienza la proyección de Spacecut (1971) de Werner Nekes, 16 mm, 41 minutos, yo solo he leído suelto que podía ser entendido como «un wéstern para los ojos», para mí, mejor no leer nada antes de la película, todo lo posible después, empieza el filme, dos intertítulos ocres en inglés, me muestran el desierto, casas de adobe, tuaregs, no sé ni dónde coño están, si me están mostrando Estados Unidos, Australia o el maldito Oriente Medio, si esto viene de una lucha colonial no creo, esto es rollo Michael Snow no vi nada derivas estructurales en las que me gustaría introducirme. Viendo cosas de este estilo sin contexto refresca uno aquello que decía Noël Burch sobre que lo comunicativo en la imagen cinematográfica y su ensamblaje era siempre de naturaleza indicial, puras pistas. Un plano nos muestra a una chica arreglándose, suena el telefonillo, y al siguiente corte la misma chica está ya saliendo por el portal y saludando a su amiga, entonces, es lícito que el espectador se pregunte: “¿cuánto tiempo pasó hasta que salió, o en las escaleras? Ah, debió haber sido un par de minutos, aún es de día y la amiga parece alegrarse de verla, no impaciente…”. El primer plano de cierto filme de Ermanno Olmi consiste en un mar y al fondo una pequeña embarcación a vela, casi indistinguible, navegando solitaria a contraluz; hasta que no se nos proporcione más información nos será imposible adivinar si este filme está ambientado en el anteayer o en el dos mil antes de Cristo. Habiéndome mostrado Nekes solo a estos bereberes, azeríes o amigos suyos disfrazados de los cuales, puedo preguntarme rebotando en un solipsismo por horas en qué año de la humanidad estarán. Esto mismo lo sentía mucho más concentrado, sintético y en menos tiempo, recuerdo, en un wéstern serie B de Edgar G. Ulmer: es simplemente una escena donde una criolla se lava el pelo arrojándose agua desde una tinaja. Una muchacha lavándose el pelo en cualquier momento del mundo, como diría mi amigo A. Creo recordar que alguien me explicó que William James describía lo que él entendía por “índice”, por un “conocimiento indicial”, como una presión de algo desconocido tras la puerta mientras nosotros sujetamos el pomo. El paso de los minutos arrastra la arena del desierto en Spacecut, la cámara en mano, una distancia implicadora como la que practicaban la dupla Straub-Huillet de forma inquebrantable en Trop tôt, trop tard (1981), consiguen calar mi percepción, ciertos cortes inestables, centran o arrinconan a los caminantes de espaldas, sus turbantes sufren al viento, la arena les golpea, las secuencias se alargan, nos preguntamos: ¿qué vendrá?; unos intertítulos ocres inéditos, y enseguida los espectadores contemplaremos en la negrura de la sala cómo los horizontes arbolados que registra Nekes nos destellan por recorrerse cada vez más rápido, entra en juego el suelo, su empedrado, que ensucia la imagen, la raya, consigue realmente hacer la pantalla vibrar (el aparato se sacude), se relevan suelo y cielo, arriba y abajo, izquierda y derecha y a los lados, es una declaración que anhela moverse sin resistencias más que centrarse en erigirse como una experiencia plástica (al menos para mí) [1], esto es el cine del todo o nada, me digo, trajinándonos a unas velocidades que cualquier otro tipo de cine ni siquiera se atrevería a soñar ─constato, solo en sesiones del Xcèntric he podido ver en vivo y en directo al cine recuperar una velocidad que se aproximara a la célebre prontitud del montaje soviético de los años 20─, sufrimos esa sucesión de horizontes destellantes, nos rendimos ante un cineasta que consigue dominar un rigor expresivo y de planificación ardua, dura y consistente, en sus geometrías, prestezas y efectos, no pretendiendo tanto el cortarnos las retinas merced las líneas de horizonte que desfilan, se prolongan, pugnan, se desencajan, brillan rotas y quebradas cual celuloide intervenido, raudas como cuchillas, sino que la alucinación se consigue con los parpadeos de colores, un plano viajando mientras lo corta otro estallando por un lado el cielo azul, en otra diagonal la tierra marrón, es un tangram de luces y materia, si bien los colores son parcos, su profundidad engañosa nos devuelve al territorio sumergiéndonos y desenterrándonos hacia cosmogonías ancestrales. Acaba siendo un asunto biológico, atañente a las ciencias de la física, el quid eternamente descifrable de cómo las leyes del universo hacen moverse u ondear la luz cuando en la lona de proyección rebota, quemando nuestros ojos, hemos de reconocerlo, venimos aquí sabiendo que nos quemaremos los ojos, o secretamente pretendiéndolo, a veces tengo que apartar la vista, pestañear fuerte, porque duele la sucesión de fogonazos y oscuridades que nos estresan y maltratan el iris, su capacidad para cerrarse y abrirse en el acto de intentar recibir la luz adecuada ante los inasumibles cambios que nos convierten en cinco grados más fotosensibles ¡vaya si estamos sintiendo estar viendo una película, si hasta nuestros ojos pican…! Se acumulan los efectos ópticos, pretendidos o no, como cuando Jean-Luc Godard nos confrontaba en tres dimensiones con un espejo, dos cámaras sustituyendo a nuestros ojos, en Adieu au langage (2014), escoramientos de las perspectivas que nos hacen dudar de tener nuestras retinas correctamente situadas, el cristal de la percepción se resquebraja, la ubicación es geocéntrica, cabezarriba, cabezabajo, Nekes nos esclaviza a montar en sus preconcebidas vueltas de campana. En el momento álgido de congestión perceptiva, que estoy seguro a cualquier ser humano puede llegarle pronto con este filme de Nekes, se arriba a sentir, paradójicamente, una serenidad abrumada por descubrir ciertos límites de la percepción como los que exploraba Stan Brakhage en Scenes from Under Childhood (1967-1970), monumental estudio sobre las casi infinitas gradaciones de discernimiento perceptivo y cognoscitivo que es capaz de acaparar un aparato técnico delicadamente manejado, solo una inerte cámara de cine, y la bendita luz, los ojos de los niños, junto a Mati Manas (1985) de Mani Kaul, de lo mejor que un servidor del extrarradio de Barcelona pudo haber visto siendo un ocasional visitante del Xcèntric. Entretanto, la gracia del experimento de Nekes se acaba, para mí, bastante pronto, supongo antes de que la duración del filme lleve recorrido un tercio: cuando se ha alcanzado el máximo de velocidad, solo quedaría rebajarla, pues tras haber alcanzado el espectador el summum de congestión perceptiva, o sea, después del máximo de alucine, este espectador no verá ya nada, es curioso, vuelvo a pensar en los soviéticos, en los ideales del joven Vértov, defendiendo un cine que quería creer poder verlo todo; es una afirmación bastante fuerte, decir, “en este punto no veo ya nada”, quizá lo que había que ver ya lo vi cuando mi percepción llegó a su punto álgido de enrarecimiento ─quizá haberse pegado una buena fiesta se cifre en el hecho de que la resaca es siempre el triple de larga que el disfrute─, quizá, los demás aún no han llegado al disfrute, y siguen disfrutando un poco el devenir del filme, a mí solo me queda aguantar, sujetándome los párpados con pinzas, consigo volver a sumergirme muy de vez en cuando pero el metraje es tan centrípeto que me expulsa rápido de su abrigo. Aquí las culpas se reparten. Si el cineasta solo hubiera detenido de golpe, unas cuatro o cinco veces, la celeridad, para luego retomarla, quizá podríamos habernos reconstituido y congraciado en mejores términos con los briosos alerones del filme… Una pareja se levanta haciendo ruido de forma bastante desconsiderada y se pira.

INTERLUDIO PEDAGÓGICO

El filme termina. Se encienden las luces durante un brevísimo intermedio, el tiempo necesario para preparar la sincronización de los dos proyectores a pie de sala como demanda la correcta ejecución de la obra de Sharits. Un espectáculo mitad cine mitad leer un manual de instrucciones. Al menos el dorso del champú lo puedo leer mientras me limpio el pelo. Aprovecho la pequeña pausa para sacar de la mochila el papel que pillé en la entrada, solo me da tiempo a leer unas primeras líneas sobre la película que acabamos de ver, donde Nekes dice algo así como que Spacecut era demasiado nueva para su tiempo, que hasta algunos espectadores, por ser un filme “sin historia”, le tenían miedo, y que si muestras este tipo de películas a los niños, que no están tan distorsionados por la cultura, para ellos les es mucho más fácil. Para empezar, la niñez es la edad donde más distorsionados estamos por la cultura, y solo creciendo podemos intentar comprenderla, enmendarla, a no ser que nos distorsionemos aún más. De diferentes películas del Xcèntric, de boca de los propios creadores, se da la coincidencia he creído escuchar esta misma intuición como radiodifundida por distintos cineastas bajo similares fórmulas. Vamos a ver, mi experiencia en la enseñanza con niños se limita a las edades de 8 a 11 años, no puedo hablar con especial conocimiento de causa de más franjas de edad ─así como supongo que la misión del cine no será nunca exclusiva y seriamente la de hacernos volver al parvulario─, pero estoy seguro de que a la entera totalidad de los niños a los que les he dado clase les pongo Spacecut y a los tres minutos ya están quejándose, jaleándote, mandándote a tomar por culo, cosa que no sucede si los confrontas con la rabia tiroteada de los cuerpos del pueblo siendo masacrados por los cosacos en el El acorazado Potemkin. A ellos se lo digo en castellano, no les cito el título original reconvertido en alfabeto latino, son niños leñe, o mejor se lo digo en catalán, por lo de la inmersión lingüística, “avui veurem El cuirassat Potemkin”, no les voy a decir “hoy vamos a ver Князь Потёмкин-Таврический”, pero sí que les explico que el filme es de 1925, que hay países que surgen para luego desaparecer, intentando por el camino hacerles atractivos mediante ideas imaginativas, domésticas y sencillas los gloriosos principios de la revolución permanente y el bolchevismo. Cayendo por las escaleras de Odessa sí que sienten miedo, pavor, terror, de verdad los niños, viendo a otro niño como ellos caer abatido, siendo pisoteado por la masa desorganizada y despavorida, la madre hombretona con bigote siendo fusilada sin clemencia por la policía, por cualquier policía en cualquier parte del mundo, se les nota en las caras, lo sufren, el montaje de atracciones sigue funcionando diegéticamente a las mil maravillas, como cuando se acelera la película porque comienza un nuevo día en Moscú, la capital del mundo, en El hombre de la cámara, ojos como platos, “¡que lo atropella el tren!”, no, niños, no, Vértov no estaba bajo el tren para capturar el plano, si os fijáis, él mismo luego os lo muestra: operaba la cámara por ese agujero cavado junto a la vía, el muy rapaz. No es una captura de un manual de instrucciones, sino lecciones de técnica e ideología.

Estoy convencido sobre que si estos niños siguen en el futuro quiéralo Dios en la senda del cine, considerarán que la historia de El acorazado Potemkin, a diferencia de los mierdentos dibujos por ordenador que ven usualmente, que pasado mañana no recordarán, un día les miró la infancia. Sintieron en sus propias carnes la diferencia entre un registro inesquivable y los dibujitos sosainas realizados a mano o por ordenador que les ponen diariamente frente a la cara. Serge Daney, tras ver una y otra vez, una y otra vez, las pilas de judíos gaseados que un concernido profesor llamado Henri Agel les proyectaba mediante el celuloide quemado de Nuit et brouillard (Alain Resnais, 1956), no pudo luego volver a ver, este pequeño niño con seriedad, unos dibujos animados: «Ninguna imagen bella, y menos aún dibujada, compensaba la emoción ─el miedo y el temblor─ frente a las cosas registradas». De hecho, es realmente extraño que teniendo el Xcèntric semejante archivo de cine mirable por los niños, del que los niños serían los espectadores privilegiados, según se oye, las sesiones de “cine familiar del CCCB” sean al contrario sesiones de media hora de cortos la mitad de animación maximísimo 9 minutos, mejor programadles Spacecut y luego hacemos un especial con lo que nos expliquen esas “familias”. No es broma. A estas alturas del texto, creo se nota estamos hablando en tono totalmente en serio. Sin embargo ─y solo me vengo a referir a nivel discursivo─, detecto un grado más de impostura en este cuestionamiento de la narratividad y en el empecinamiento de licuar el mundo material acogiéndonos a las estúpidas prerrogativas teóricas derivadas de la desmaterialización y la fuga histórica: no es necesario haber leído el excelente ajuste de cuentas de Roberto Amaba sobre estas cuestiones, contenidas en su tesis doctoral Narración y materia (Shangrila, 2019), para atisbar lo estúpidos que parecemos dándonoslas de místicos o ingenuos mientras el Capital pone cámaras apuntando hacia nuestras propias calles, cuantificando con softwares de Inteligencia Artificial el recorrido, cuánto tiempo y hacia qué puntos del escaparate se pasea la historia de nuestra mirada. Hasta en la distribución espacial del escaparate de la tienda de ropa más plana existe una historia, sin cursivas, una narrativa, no fastidiemos, Godard nunca renegó de la pintura, al contrario, llegó a ensalzar el cine con ella, porque una fotografía, una pintura, a pesar de ser aglomeraciones fijas, también contienen una narrativa y un tiempo para ser miradas, hasta cuando estoy cara a la pared mirando una pared blanca estoy haciendo algo, estoy, al menos, mirando una pared blanca, esa es mi historia, decía un filósofo, creo. Hollis Frampton nos mostraba algo parecido simplemente con la luz de un proyector encendida, hablando en una conferencia de sus consignas, solo ayudándose de sus manos para provocar los negros haciendo teatro de sombras con un limpiador de pipa. No dejéis que nadie os diga que no hacéis nada porque solo a sus ojos lo parezca. Y no hace falta invocar las filosofías de Paul Virilio o Henri Bergson para reparar en el tiempo que necesitamos para recorrer un cuadro ─esto lo sabía bien Godard, recuérdense los paulatinos travellings sobre las obras de los grandes maestros reconstruidas en carne y hueso en su Passion (1982)─, sea un cuadro inmóvil, sea en movimiento, con los ojos, buscando, reconstruyendo o imaginando a través del tiempo que me lleva mirarlo, rebuscar detalles, una narración ineludible de la que apropiarme. La máquina de visión, el espíritu es una cosa que dura. La historia de quien mira el cuadro de Fragonard titulado Les hasards heureux de l’escarpolette (1767) será el tiempo que lleve al espectador encontrar al amante, descifrar la historia, al ángel de piedra pidiendo discreción ante ella. Les digo a los niños: “aquí hemos venido a aprender a mirar las imágenes”, me responden, “eso es muy fácil, una imagen se mira y ya”, “¿sí, así que para ti es tan fácil? Pues venga, niñito resabidillo, ahora en este caos, a ver si logras decirme rápido dónde está Wally”.

Y esa carrera por encontrarlo, ese juego que no conduce a ningún lado ─excepto quizá a agilizar los procesos de la mente y agudizar la mirada─, se convierten en la historia de la clase. Que no es lo mismo que decir que no hay historia. La primera producción de nuestra conciencia sería su propia velocidad en su distancia temporal, por lo que la velocidad se convierte entonces en idea temporal, por lo que la velocidad se convierte entonces en idea causal, idea anterior a la idea; es decir, la duración de la percepción como la primera historia. Eliminemos de nuestros discurso las palabras desmaterialización y desnarrativización de una vez por todas. La última palabra que deberíamos ceder es la palabra “historia”. Que nos la arranquen de nuestras manos frías muertas. Y esta invectiva no iba exactamente por el Xcèntric, cuyos estudios algunos volcados en la revista Lumière son denodadamente serios, obreros e informados, metafóricos y técnicos a la vez, así que al resto de críticos, les advierto, esto iba más bien por vosotros. Andad con mucho ojo.

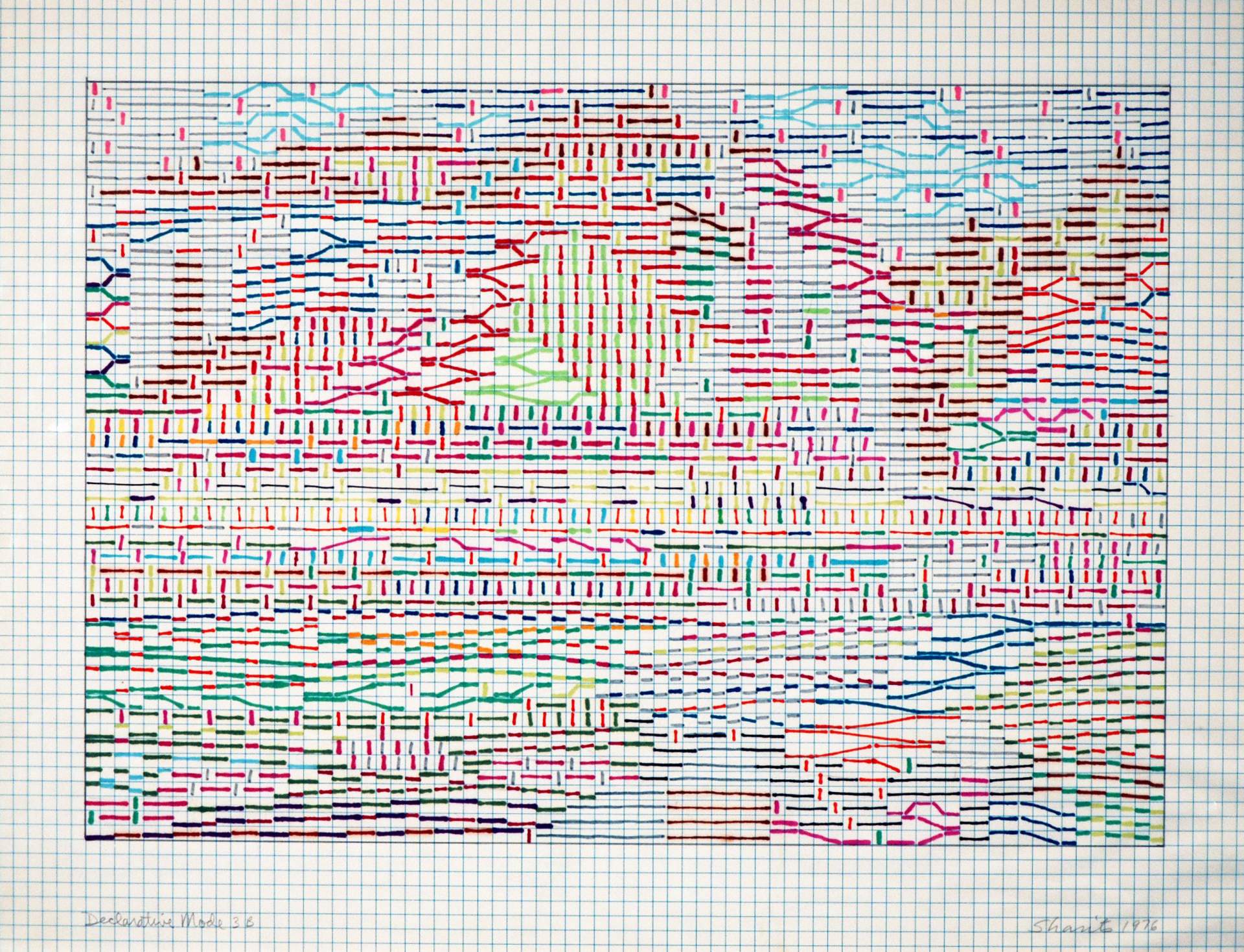

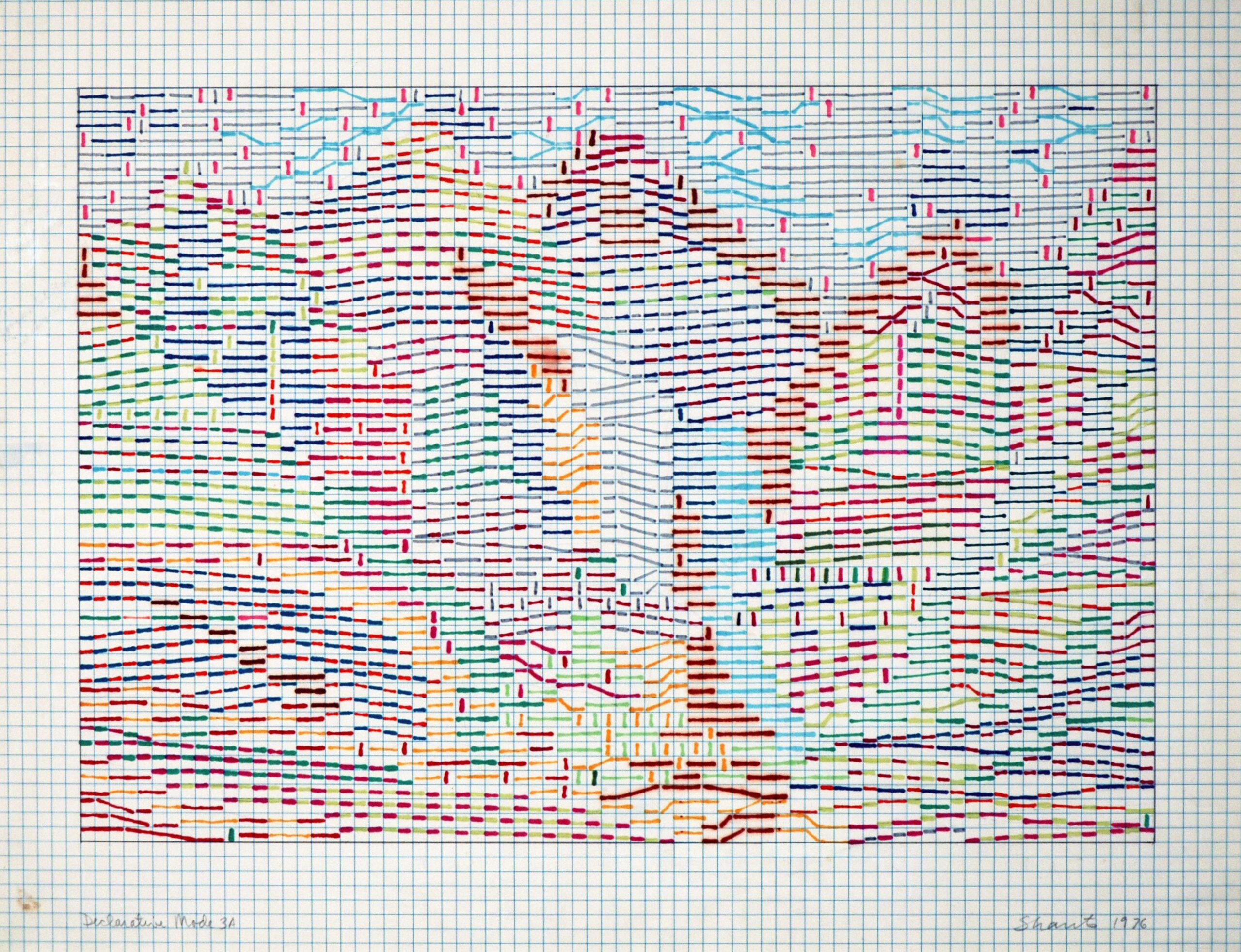

Apagan las luces y comienza la segunda proyección, Declarative Mode (1976-1977), 16 mm, 40 minutos, del estadounidense Paul Sharits ─ahora mismo leo en Internet que Werner Nekes era alemán, nacido en Érfurt, considerado también un apreciado coleccionista de objetos ópticos históricos─, de esta película solo he visto alguna foto de lo que supongo son los storyboards, probablemente dibujados en las mismas islas polinesias en las que acabó estableciendo Paul Gauguin su descendencia: consisten en una especie de mapas preciosos pintados con colores de madera y rotuladores sobre hoja cuadriculada, Nekes respeta, Nekes vulnera, la imposición de la cuadrícula, desde lejos sus dibujos podrían parecer las montañas de un Cézanne cartesiano, primitivo y divisionista. Entre estos storyboards y los de Rose Lowder, no sé con cuáles quedarme, ambos hacen gala de una ecología loable, de un embebimiento, de niño grande, en un proyecto que los incumbe más allá del proceso primero idea, luego esbozo, por último la pieza final, el proceso creativo es un caleidoscopio, probablemente porque soy un analfabeto en la terminología cinéfila, contemplar con placer estos storyboards, los escaneos de fotogramas, es lo único que entiendo por disfrutar del “cine expandido”. La película de Sharits comienza y entiendo que consiste en un recuadro que enmarca perfectamente a otro rectángulo más pequeño, cada uno de un color, fogoneando, otra vez los fotorreceptores y lo que la inteligencia cromática de un ser humano puede asimilar se resienten pero también disfrutan, se disfruta el desafío, creo haber apreciado un color ultravioleta y luego otro por debajo del infrarrojo, los parpadeos contínuos provocan que no sepas exactamente cómo se combinan los colores, en cuántos matices estalla ese púrpura doloso que pasa en un suspiro al verde Fairy estallido, los espectadores somos incapaces de saber cómo se corresponde lo que vemos con el juego de tinto este y luego tinto el otro fotograma, quizá Sharits no lo supo tampoco hasta que vio su película, los patrones del ritmo son indiscernibles, y como en la anterior proyección llega un momento en que funciona en su más absoluta gravitacional inmanencia de minúsculo sistema solar, es un filme que consiste en contemplar a dos metros sobre el cielo de noche los estallidos de un espectáculo pirotécnico. Nunca había visto realmente nada así, pero me imaginaba que podía existir perfectamente. Como estoy en la penúltima fila puedo girarme hacia atrás e investigar de dónde proviene el engaño: creo poder distinguir que los proyectores, os recuerdo, a pie de sala, solo expelen los tres colores primarios, amarillo, azul, rojo, quizá vi mal y había más colores, da igual, no lo entiendo, no soy experto en cómo se descompone la luz, tuvo que nacer Isaac Newton para clarificarlo, hasta Goethe se equivocó, solo me gusta el cine, no soy Newton, pero ojalá ponerme a entender mejor, casi hasta las últimas consecuencias, cómo funciona la luz y sus espectros. Lo explican profesores de primaria, debería poder entenderlo. “Al menos esta proyección me está dando ganas de hacer algo, ponerme a estudiar esto de la luz”, me digo. Más o menos a la misma altura en que el filme de Nekes me expulsaba, lo lúdico en la obra de Sharits empieza ya a cansar, miro las cabezas de la gente, imposible saber si están como yo, mejor o peor, al menos ninguno mira el móvil. Se pira otra pareja, haciendo más ruido que la anterior. Mira, los que exhibimos de vez en cuando hemos de hacernos a la idea de que en cualquier representación hay más de dos personas que se piran nada más empezar, no dando ni una oportunidad, cinco minutos, a lo que se les ofrece, así que no ha de encogérsenos el corazón cada vez que alguien se levanta. Quizá le acaben de mandar un mensaje de que murió su abuelo, quizá sean unos turistas despistados que han entrado creyendo que allí iban a ver el Cirque du Soleil. Cuanto antes se levanten mejor, que se piren cuanto antes coño (¿han ido ahí sin saber a lo que iban? ¿pa qué pierden el tiempo, pa qué entran?). Pues de toda una sala llena es un orgullo que solo se piren cuatro, más si estás proyectando una picnolepsia fotovoltaica cuyo objetivo declarado es el de escocernos los ojos. Vuelven a picar, tengo que apartar la vista de vez en cuando. Desvío mi mirada esta vez hacia delante, hacia la sala, para descansarla, veo muchas cabezas, somos muchos, y parecemos imbéciles tanta gente viendo un rectángulo dentro de otro rectángulo restallar mientras prenden nuestras pestañas. Luego les digo a mis niños que con nueve años ya son demasiado grandes para ver la Peppa Pig, hasta la imitan, vergüenza ajena por sus padres, con nueve años, que vean cosas de personas, les digo, y nosotros estamos viendo estos colores que son casi nada y quieren significarlo todo. Ahora leo en Internet gracias a una traducción de Algarín que lo que Sharits pretendía con este filme era adaptar la Declaración de Independencia de uno de los más grandes padres fundadores de la nación, el deísta Thomas Jefferson. Me pregunto qué sería mejor, que los niños vieran Peppa Pig o 40 minutos al día de esto. Parecemos una secta extraña todos allí sentados, cegándonos con los rectángulos restallar. Daney decía aquello de larga vida a la secta, a la camarilla, en oposición al democratismo basurero de la televisión y las posturas anti-intelectuales. Pero también hablaba de que solo el cine le permitía devolver al César de lo social lo que le correspondía. Los Cahiers du cinéma eran una secta, y consiguieron cosas, tengo un amigo curtido en la lucha política callejera que cuando le pregunto cómo se podría convencer a la gente de algunas de las ideas que tengo para transmutar los valores me responde que eso solo podría llevarse a cabo mediante un movimiento religioso. Seguimos contemplando los rectángulos parpadeantes, el mensaje de un extraterrestre, estas debieran haber sido las luces con las que intentaban comunicarse la humanidad y los alienígenas en Close Encounters of the Third Kind. Aguantamos estoicos hasta el final de la proyección. Soy el único que no aplaudo porque estoy pensando. Faltó un cinefórum. Ah, espío por encima del hombro de la gente antes de irme, el de la libreta amarillenta al final no escribió nada… Quizá, como a mí, le dé por escribirlo luego.

Me levanto y camino rápido, evito encontrarme con nadie conocido. En realidad tengo ganas de volver pronto a mi casa y pasar un buen rato con mi mujer. Pues sí que ha dado de sí la proyección, reflexiono sonriendo. Estoy subiendo la rampa y veo a Toni Junyent que va con un amigo, lo saludo, hemos hablado un poco, pero no en persona, es un primer contacto, hacemos camino y charlamos sobre lo que nos ha supuesto la proyección. Yo le comento algunas dudas, los filmes me han problematizado nutritivamente, y él me responde que hoy es que tenía un buen día, Spacecut y Declarative Mode le han dado espacio para pensar, se las ha disfrutado, “Toni es que es un genio”, pienso, “eres el ideal de cinéfilo omnívoro, si hubiera uno como tú en cada pueblo, ciertas tradiciones nunca morirían”, hace gestos, parece que tiene prisa, pasa Gloria Vilches feliz en bici con una bufanda “Adiós Toniii”… en ese momento, podría parecer una peli de Rohmer invernal si Toni y yo no nos viéramos a la legua tan jodidamente desclasados. Luego me dirá por WhatsApp que la prisa la tenía porque quería intentar llegar a ver Lazybones (1925) de Frank Borzage en la Filmo. Que no se atrevió a decírmelo en persona para que yo no pensara que estaba loco.

Nos despedimos, y camino a la Renfe, le mando un audio de once minutos a A. del cual el presente texto es solo una proclive extensión.

Dedicado a Francisco Javier Fernández, espero que a la siguiente puedas venirte al Xcèntric

NOTAS:

[1] Una experiencia plástica, al menos para mí, debe contener, al menos, cinco colores subsumibles, esenciales a la obra ─el filme de Nekes solo tenía cuatro: azul acero, marrón ceniza, verde abeto y gradaciones lejía de blanco─, algún Mondrian perezoso, ciertas composiciones del Godard periodo maoísta, amenazan estar en el límite de lo que pueden ser consideradas plásticamente como composiciones sublimes. Hacia el final de Spacecut el celuloide se sobreexponía y solo emergían los ocres luchando el blanco, los efectos eran magníficos, pero en ningún caso plásticos. Cinco colores es lo mínimo aceptable para que el espectador reciba una experiencia plástica, exceptuando audacias, agotables en sí mismas, como las obras azul eléctrico de Yves Klein.

MATERIAL PARA LEER

‘Spacecut’, de Werner Nekes. Por Paul Sharits, Stephen Dwoskin y Birgit Hein