INFECCIÓN A BORDO DEL TRANS-SIBERIAN

Eastern Promises (David Cronenberg, 2007)

1. YUXTAPOSICIÓN DE ENCUADRES

Corte tras corte, que al menos algo haya cambiado entre el primer y el último plano: principal anhelo de cualquier espectador. Pero ¿dónde y cómo se inscribe esta permuta? y, sobre todo ¿bajo qué condiciones podría tener lugar? La única pista rastreable, traducible a cambio de inauditos peligros, es el diario rosa en cirílico de una madre muerta; cuando lo encontremos será ya demasiado tarde para resarcirla, todavía demasiado pronto para saber qué pasó, sin embargo, lejos de aceptar el inicuo estado de las cosas, entre temerosos e incautos, perseguiremos su eco, un en off esclavo capaz de avalancharse sobre la mismísima mafia rusa. El trabajo de una colectividad ─Peter Suschitzky, Denise Cronenberg, Steve Knight, Carol Spier, etc.─ se compartimentaría estancamente si no perseverara agrupado bajo una mirada, la de David Cronenberg, encargada de establecer el destino y modo en que cada cual debe enrolar sus fuerzas para lograr inscribir en la implacable sucesión de planos la lenta mudanza de los sentimientos. Desde el otro lado de la pantalla hacia el cuerpo del observador inerme, huésped del arco tensando, el venablo arrojado silbante, la hemoglobina borboteando de una imagen pretéritamente sana. «Filmar como acto criminal». Aunque consciente de las infinitas relaciones cualitativas que es capaz de establecer un encuadre con otro (cercano en el metraje, alejado…), Cronenberg conoce de la ineluctable primera norma del movimiento ensamblado: los trasuntos de la diosa yuxtaposición.

También, del horror de un cuerpo a traspiés por la arista, el de Viggo Mortensen por ejemplo, de Tom Stall a Joey Cusack (A History of Violence, 2005), de ladrón en la ley a espía encubierto (Eastern Promises), de agente a paciente (A Dangerous Method, 2011); y a cada balanceo una flagelación, con su cicatriz, tatuaje y envilecimiento correspondientes. Por definición, la arista debe su ambivalencia a dos caras que han de ajustar cuentas ─yuxtaposición (plano medio, primer plano, detalle)─, mientras que el vértice ─o encuadre de situación (plano entero, plano general)─ goza aquí de un filo menor al suponer una especie de preparación del delito, armisticio a punto de conflagrar o provisional consenso metaestable entre los ángulos en pugna. La voracidad del espectador choca, es disipada, al encontrarse forzada a percibir los tortuosos parajes de Londres desde el interior de una abolladura.

Tres espacios para comenzar a negociar el canje: la barbería de Azim, una farmacia y el Trafalgar Hospital, presentados con la inocente limpidez de un juguete precinematográfico, uno detrás de otro, caballo al paso sucesivamente. En cada uno, un pedazo maduro de realidad muere o se precipita al desvanecimiento (Soyka, Tatiana, Ekrem), pero también algo raquítico, necesitado de cuidados, contiende ambivalente por venir al mundo (la verdad, aún oscura, la neonata “Christine”, aún sin nombre). El match cut es canalizado por la sangre afluente, los compartimentos se inundan, y los objetos, anclados de concreción, no llegan a flotar porque no son brillantes extensiones implantadas tras los rostros, más bien órganos por derecho propio del animal que los posee. Corte de escena: de las piernas entumecidas de Tatiana, llenas de rojo, a la camilla del hospital azul en movimiento. En el pasillo solo tendrá lugar un plano, síntesis por eliminación de todo lo superfluo; este, a su vez, estará conformado por tres encuadres: la extracción del diario del bolso, la cara de Anna ─filmada por primera vez─, y el semblante decaído, con respiración asistida, de Tatiana, acariciado con prisa balsámica por la comadrona. Separando los tres encuadres, dos paneos verticales en dirección inversa. Se trata de condensar, en el menor número de planos posible ─y sin ceder a la provocación del exhibicionismo elíptico─, lo que muda en una escena, aquello mínimo que se traspasa, contagia o viraliza. Quince cortes ─la mayoría de ellos primerísimos planos que, no obstante, transmiten una idea fiel del hospital (sirviéndose de un uso preciso del aparataje médico y los atuendos)─ bastan para que en una misma sala Tatiana muera y su hija comience a respirar. Justo después, certificando el fenecimiento de la progenitora, Anna echará una mirada a la recién nacida y en moto se dirigirá volando al riesgo.

La palabra, por sí sola, no basta para engendrar sentido fílmico. Debe estar inscripta en las fauces de la bestia. Voz, rostro y espacio acústico registrados en su plena articulación temporomandibular ─capaces de hacer presa─, mediante un despliegue de encuadres que oscilando, hermanándose o intercambiando energía irá conformando una suerte de coalición dentada; sistemática abierta donde el menor accidente programado podrá virar el rumbo de la serie. Nada separa el espacio de la bestia, el objeto de su garra. La ustura no es una pieza que pase de Azim a Ekrem, su sobrino, para rebanar el cuello a Soyka. La navaja es Ekrem: una vez encuadrado en plano detalle el traspaso, gestada la incertidumbre previa al gesto asertivo (el letrero de CLOSED, cortinas cerradas, dicción enlentecida), la hoja forma parte de su cuerpo deficiente mental. Una promesa y Ekrem abandona su ser romo, obtuso. Pasa a ser peligroso. De ahí en adelante, lo que quedará será breve, súbito, seco. Lógica condenatoria del traspaso donde alguien queda endeudado en la transacción, quizá, mejor decir manchado, infectado por el microbio inherente a la mano de quien ofrece la oportunidad de redención, el bien.

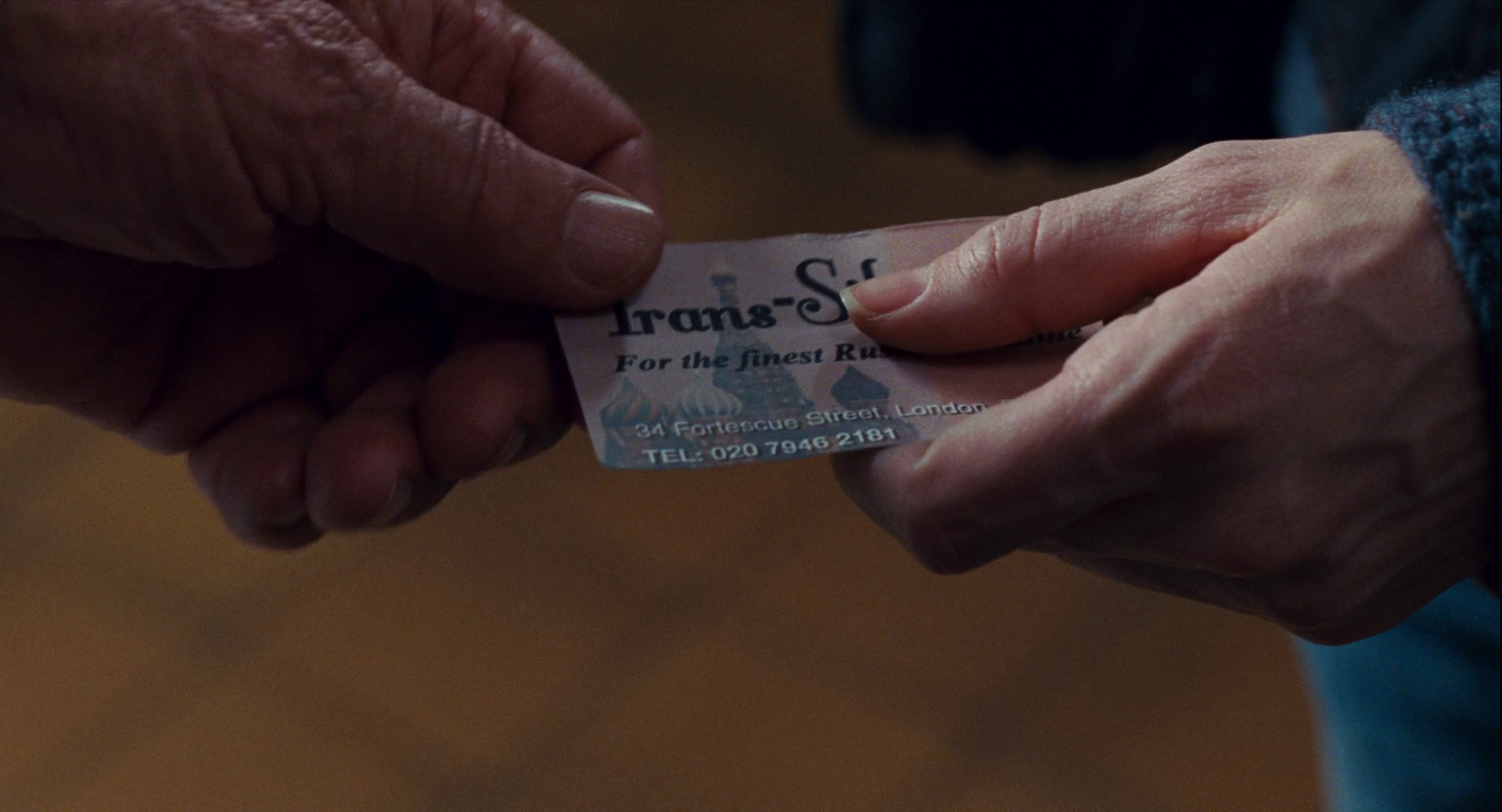

Así, dependiendo de la colocación del plano detalle ─por cinegenia, siempre incisivo─, la función de este variará según donde se inserte en la escena. Deberíamos, sin miedo a la obviedad, hacer un pequeño apunte, ya que no es nuestro objetivo ejemplificar el propósito de una pieza-recurso trabajando en el interior de un acoplamiento; no hay aquí una finalidad unívoca, sino el juego continuo donde la recolocación de un elemento propicia que la energía intercambiada comience a circular, se encauce o explote. Alejándonos paulatinamente del encuadre de situación como método de inicio de escena, también el plano detalle puede colocarse como molécula de apertura, por ejemplo, el momento en que la (antigua) tarjeta del Trans-Siberian retorna de Anna a Semyon.

Obsérvese el desarrollo:

el encuadre comienza con la mano de Anna, en plano detalle, sosteniendo la tarjeta; por la izquierda, se introducen los dedos de Semyon recogiéndola, y la mano de la mujer se retira de campo por la derecha. Interesante contraposición. La escena anterior terminaba con Semyon devolviendo un violín a dos crías, y ahora es él quien recibe de vuelta una cédula que le pertenecía ─«This is and old card, from before the renovations»─. Al cortar, abriendo a primer plano, percibimos la elipsis: hemos ido con ellos del comedor a la cocina (trastienda que incrementa la tensión). La tarjeta, cargada de pasado, vuelve con violencia queda al jefe del restaurante, antes confiable, ahora solo una máscara engañosa para Anna. Algo ha cambiado al cerrar y abrir el campo visual. La yuxtaposición que viene no será ya la misma, pues Semyon se ha tornado silenciosamente severo con un gesto en apariencia invisible, y Anna acusa el espasmo, dudando de la reacción. El siguiente detalle introducido en el découpage pertrechará un campo de fuerza, en forma de falsa calma, a punto de reventar: hablamos del borsch carmesí siendo removido por la cuchara de Semyon ─«Perhaps [Tatiana] she ate here once…»─.

La inversión en el orden de tales planos detalle habría cambiado por completo el sentido de la escena. Cerrar el campo permite estatuir la yuxtaposición recontando los traspasos efectuados, impidiendo que el plano-contraplano canse, repita, pues asistimos, con cada contacto al detalle que los quiebra, a un aumento de su carga vírica. Los grandes cambios de la serie, entonces, se producirán a nivel microscópico, por una minucia, en un flash. Algo que se renueva o vicia cuando retorna la apertura, el primer plano de la bestia.

2. VIOLENCIA DOMÉSTICA DEL PRIMER PLANO

Hay que captar atentamente el instante en que las cosas cambian, y el cineasta canadiense, transparente en su construcción, amable con el espectador, más que hacerle el trabajo al ojo busca disponerle del campo ideal para trabajar. De ahí que todos los cambios súbitos, en principio parvos, puedan captarse al primer golpe de vista.

Huyendo del sistema, otro tipo de energía puede ser canalizada cerrando el campo que nada tendrá que ver con la violencia más explícita. Yendo en moto por ejemplo, acompañando a Anna, adentrándonos en un circuito lineal donde la presión ambiental es redistribuida por los cortes. El día a día enrarecido, primera víctima del homicidio mudo, contribuyendo a él, logística cotidiana de las relaciones coactivas que tensan la prole. ¿Dónde se emiten, susurran, gritan o lloran las palabras de la fauna acechada por la bestia? En la más absoluta domesticidad. Los estancos comienzan separados, pero, a través del desplazamiento de la materia por las concavidades del mapa, encapsulados los cuerpos en el encuadre (también prisión, nunca lo olvidemos), tenderán obligados a conmensurarse, acechantes, dudosos, desconfiados, sin opción.

Abordando los quehaceres cotidianos de Kirill, lo sorprendemos hinchando globos con el tierno objetivo de entretener a una niña de la familia (está ayudando en la preparación de una fiesta). Dulcificando al hijo del capo, se nos brinda un conciso plano de la red del techo acogiendo la caída del globo recién lanzado. Acto seguido, un encuadre abre la siguiente escena después del interrogatorio en off a Semyon: es Kirill dando los últimos toques a un pavo relleno. Meras pinceladas de prosaica cotidianidad, ya que la labor diaria no puede quedar en fuera de campo si queremos conocer el avatar de un personaje. La atención a la comida o a los globos hinchables, gestos y labores que de manera natural se superponen a la dureza que trata de fingir Kirill y ensalzan su condición en unos pocos segundos, dándonos a ojear los frutos de sus actividades rutinarias, asuntos insignificantes en el devenir de cualquier trama.

El terror que preludia la aparición del “siguiente plano”, del “encuadre que vendrá”, lo determina el casi saberlo, intuir el corte, sentirnos inmersos en un corredor de la muerte que transita de un general hacia el primer plano. Cuando se quiebra o prorroga este sistema, es aún peor, porque sabemos que llegaremos (el metraje es implacable), sin conocer el cuándo. La primera vez que Anna aparca frente al Trans-Siberian cruzará miradas con Nikolai y Kirill pero ni una palabra (Nikolai se va, ella llega y Kirill permanece). Antes de subirse al coche, Nikolai tiene tiempo de hacer a Kirill ─en clara superioridad numérica como rubrica el encuadre─ un comentario despectivo sobre la mujer. Llegados a tal punto, cualquier espectador avispado se apercibe, temblará ante la idea ─sentimos desprotegerse el rubio pelo de Anna al quitarse el casco─, de que los tres volverán a encontrarse. Los constantes resbalones de sus personajes nos inclinan a pensar en Cronenberg como un cineasta de drama, pero el conflicto es uno de cuerpos ─acotando el aforismo de George Bernard Shaw al gusto del director─, necesitados de desplazarse, de recorrerse en propagación para comenzar a infectarse, como así lo atestiguan todas las idas y venidas de Anna, de las afueras de Londres al céntrico Trans-Siberian. No interesa aquí mostrar una vista turística de la ciudad, sino tasar de qué manera el movimiento, contrapunteado por el rostro de la mujer comprimido en gafas motorísticas, redirige el drama. El vehículo no tardará en estropearse, desbaratando el recto desplazamiento, introduciendo la oportunidad para el choque de personalidades.

Después de la paliza de Semyon a Kirill, correctivo aplicado por imprudente, por mal hijo, la salida de Nikolai del Trans-Siberian es acompañada con un travelling ligero, atraído por las exhalaciones de Anna, que le guiarán curioso hasta el callejón aledaño. Una vez situados los cuerpos ─uno a cada lado del vehículo─, expuesto claramente lo que Anna está haciendo ─tratando de arrancar la moto─, los personajes trabarán conocimiento mediante primeros planos escanciados por un par de detalles del pie de Anna, que patea el pedal infructuosamente. Rompiendo el esquema, Nikolai se acercará a la mujer en general para propiciar un corte que los englobe a ambos en plano americano. Le ofrece su ayuda, y aunque tampoco en detalle su pie conseguirá hacer arrancar la moto, algo consigue traspasarse en ese intento de jactancia; el final de su conversación será recogido en planos-contraplanos que reúnen a los dos, adosando en adelante sus suertes. Nikolai, finalmente, la convence para llevarla a casa. Plano desde la luna delantera del coche, Anna sentada detrás: vemos a Nikolai manejar y a ella hablándole de Tatiana, en encuadre frontal que solo se quiebra tres veces para mostrar la nuca de quien remarca su ocupación de conductor ─«I am driver. I go left, I go right, I go straight ahead. That’s it»─, revelando una opacidad inherente al plano subjetivo que pueda tener Anna por lo poco que de él sabe.

La distancia que mide Cronenberg en su captura de los rostros deja un mínimo de aire por arriba, bastante a cada lado, exponiendo al descubierto el pecho porque al hablar elegantes o encrespados solemos gesticular levantando hasta ahí las manos. La fascinación la otorga el carácter, no la atracción febril de embeberse en un rostro hermoso; parangón osado: los visajes que registra el cineasta son filmados retirando la gasa, en inverso modo al procedimiento del cine clásico consistente en esfumar la luz que entraba por la lente intercediéndola con tejidos. Cabe reparar que en la cuestión del primer plano se juega además cómo registrar a una serie de stars (Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel) poniéndolas al mismo nivel que a un director en horas bajas (Jerzy Skolimowski), ahuyentando, a falta de seda, cualquier atisbo de suntuosidad en los rostros y a Apolo de las complexiones, desechando asimismo la procacidad hiperrealista. Todos los cuerpos son víctimas de una misma conmoción más o menos reflejada, mejor o peor llevada, y el primer plano captura diligente los aspavientos antes de que el linde los embellezca o por el contrario el declive absoluto acabe empapando de náusea el gesto.

3. ESPACIOS LIMÍTROFES

Los aledaños de Eastern Promises no se representan exclusivamente en la curva emocional por la que los personajes se deslizan, también por los acordonamientos espaciales que disyuntan la cotidianidad de lo bronco, la bonanza de la tromba. Opuestos desde el momento previsto en que el cineasta opta por mostrar el hogar de los Khitrova casi únicamente desde el interior, sustrayendo cualquier fachada o punto de anclaje situacional; solo presentimos que está lo suficientemente alejado del Trans-Siberian como para que las fauces de la bestia no alcancen a corromper con su sombra la claridad matutina que riega los despertares de Anna, al mismo tiempo, demasiado cerca, pues los tejemanejes de la vor v zakone consiguen permear, enturbiando con un velo claroscuro, las cortinas por las que Helen se empeña en atisbar algún vestigio de la desaparición de Stepan.

Un pseudoaxioma: no temer la identificación directa del aparato con el estado anímico del momento, siempre y cuando el gesto aplicado para introducir la contraposición no sea en demasía desquiciado. Cronenberg no apuesta a la dualidad basada en el equívoco, más bien se entrega a una simpleza de significación cuando opta por entintar con la luz de un amanecer cálido la última mañana de Anna, y elige, para bañar la muerte en el embarcadero, un viento proceloso. El clima acompasa la emoción, huyendo del artificio posmoderno de contrariar al espectador apilando lo opuesto. Lo limítrofe, el postrero confín, un embarcadero donde Kirill y Nikolai se disponen a tirar a Soyka ─la víctima de la ustura Azim-Ekrem─ al mar, confiados de que la marea lo mantendrá sumergido hasta después de la barrera. Aquí, uno de los planos más elevados del filme se introduce a la altura de una farola, con la cámara temblando ligeramente, dubitativamente fija, como mecida por la brisa de un viento que amenaza con incrementarse. Lo que seguirá a esto será un falso desvanecimiento. Soyka reaparecerá en la playa inglesa con una nota de Nikolai, para que el FSB (nueva KGB), encarnado por Yuri, abra el saco y lea la minuta del por ahora encubierto ─para nosotros─ “chófer”.

Es necesario apuntar el retorno de este plano elevado en el clímax de la película, antepenúltima escena, cuando la noche ha sustituido al día y Kirill se prepara para arrojar al no difunto bebé, Christine, a las mareas inglesas. Rescate a última hora: Nikolai y Anna convencen al destartalado hijo de Semyon de la maldad del padre, y la intención del infanticidio se fuga de su mente perturbada al no verse capacitada su alma para arrastrar de por vida un crimen demasiado cruel. Kirill llega a esperanzarse, enajenado, columbrando un futuro mafioso al lado de su guardaespaldas que nunca llegará a materializarse. He aquí la reaparición del plano, con un temblor todavía más notorio, sucediendo al primer y último beso entre Nikolai y Anna, un beso que tarda instantes en resquebrajarse. Mostración, mediante el binomio, de lo que se rescata en el transcurso de noventa y nueve minutos: una vigilia infantil a la que se le concede un poco más de tiempo.

La frontera del filme se pone en escena a través de la brisa, las olas, el mar cuyo último destino es el anonimato de los muertos, las heridas limpiadas por las profundidades del Atlántico, el cerco, la valla, el embarcadero y sus escalones. En la misma ciudad pero al otro lado del mundo, el hogar de Anna, donde tres veces mañanea a lo largo del metraje. La primera, tras la muerte de Tatiana, con el germen de una incertidumbre, luego, pocas horas después de la desaparición de su tío Stepan, cerca del límite, y, para finalizar, Anna en el banco del jardín dando mimos a Christine, nacida sin madre oficial pero con una adoptiva. Al término de la duración (plano que cierra el filme), Nikolai está sentado en el comedor transiberiano jugando, como de costumbre, con la correa de su reloj, mientras el último camarero al fondo adecenta la barra para el día siguiente. A pesar de todo lo que rebota en el cuerpo de Nikolai ─ninguna trampa para escondernos su identidad, todo está ahí desde el primer plano en que aparece (arrojando un pitillo al suelo, con un chucho ladrando, en un breve plano entero… a espaldas suya, es Kirill el que ordena al perro callarse)─, lo desquiciado se ha implantado de forma tan aplacada en su rostro que bien podría pasarnos por una realeza algo trasnochada, en cualquier caso, lejos de la inseguridad de su protegido. Impávido e inquieto, el encuadre final descubre a Nikolai entre dos puntos, sumiso ante el engañoso término medio, en la cuerda floja, suave intermedio entre la dócil seguridad del hogar y el furioso raudal de una realidad abocada al homicidio silencioso. Impetuosidad y marcas tatuadas, cuyo irrevocable hado equivale a pudrirse bajo tierra, retornar al mar junto al resto de alimañas apátridas corrompiendo incluso más cruelmente que el hombre los cuerpos de los finados.

Un estrellamiento íntimamente relacionado con el reverso oculto de una nacionalidad rusa deseosa por reconquistar algo de aristocracia y magnanimidad, de volver a pisar, legítimos, los pasillos del Hermitage, de vivir demostrando al mundo que con un fajo de billetes y algo de protocolo un gesto puede pasar de patético a imponente. Sin embargo, pocos lo consiguen, y descubrimos que el linaje no se debe únicamente a la relación de sangre, pues Kirill, hijo pródigo, brega durante todo el metraje por avituallarse de unas muecas que, aunque camufladas de espasmos, le vienen dadas a Nikolai, disfrazado de vor que encubre a un miembro de la FSB trabajando bajo la licencia del gobierno británico. Dos opuestos en los que la constitución natural tiene la última palabra. El capo Semyon, aunque pederasta, en comparación no sale tan mal parado, pues para acabar tenemos al cobarde de Azim, la típica rata que salva el pellejo engañando, atrayendo a sus paisanos hacia la picota.

La trastienda del patetismo ruso amenaza los primeros planos, enfrentando al pasado histórico un presente pragmático: Stepan, tío de Anna, situado en el espectro de los personajes no-violentos, bebe insistentemente de su copita ─acto que ha contagiado a la sobrina (subrepticiamente le desplaza un poco de alcohol cuando lee el diario)─, y aunque de manera risible intente ratificar sus maneras aprehendidas, terminará sometido al reglamento policial de protección de testigos, apartándose en Edimburgo. «He´s old school. He understands situation. Exile or death». Un destierro temporal lacónico, sin traza alguna de romanticismo, despojado de epopeya, como acompañante silencioso de los pasos basculantes de cuerpos por la arista, también filo impalpable, sitiada de convulsiones, insistentemente registrada por la lente de un objetivo que nunca busca la crónica de los estertores en el hampa, sino tentar acercarse al canto más impuro de una serie de figuras antaño invariables, hoy en perpetua conversión ─desprovista de moraleja─, revelando por el camino que basta una rueda dentada para ensamblar de por vida al organismo con el escenario.