ISLAS DISPERSAS

Women in the Mirror [Kagami no onna-tachi] (Yoshishige Yoshida, 2002)

1. ANHELANDO EL TERCETO

Desatendiendo inconscientemente las continuas aperturas o acercamientos que se producen en cualquier película, un espectador sin embargo perceptivo ante el rectángulo de luz posado frente a sus ojos será puesto a prueba, arrojado dentro y medianamente dominado por un saltimbanqui travieso pero con una diligencia a prueba de balas, y es en este alboroto de la avenida, desasosiego del bulevar, donde uno experimenta fruición, pues esta va intrínsecamente ligada al hacer del que disfruta. En tanto acepta colocarse por un lapso de tiempo como náufrago, la reciprocidad entre titiritero y auditorio será movediza; pueden ofrecerse pistas, donde recortes del bullicioso mundo en pequeñas porciones alentarán sin duda una necesaria apacibilidad, la justa para estar sentado sin moverse. Pero el malabarista no puede ofrecer sus despliegues en lo que dura un parpadeo ─a la vez fragmenta, une, separa, recoloca─, y será en ese otro plazo de tiempo, pleno de dilaciones, de transformaciones minúsculas, donde el anhelo del concurrente a la ceremonia comenzará a ver colmados o burlados sus antojos. Yoshishige Yoshida, antaño estandarte de un cine japonés que se abría al mundo mediante la influencia de olas nuevas (a la larga, parte del mar), filma su último largometraje hasta el momento y abre el nuevo siglo, sin ejercer un gesto consciente ante tales eventos, el punto y final afirmativo que tanto conforta a los biógrafos. Lo que nos propone el director japonés es un viraje persistente hacia un conjunto y una unidad que, por dispendio innecesario, habían perdido su identidad: el viaje del individuo hacia la terna. Y de ahí remontar la genealogía, doblegar la amnesia.

Desde los primeros pasos de Kagami no onna-tachi, Yoshida enhebra un principio atemporal, dominante del cine, que supura y ratifica la relación mantenida por cualesquiera ojos vírgenes con cualquier filme aún no experimentado, echado inédito a rodar; la secuencia: vemos un BMW negro deteniéndose junto a una vivienda ─los reflejos de la luna delantera impiden distinguir a quien conduce─, cierta figura que abandona la casa abriendo la puerta ─por su espalda adivinamos a una mujer de edad provecta─ mientras se cubre el rostro con un parasol. Los encuadres son duros, y aunque guarden un secreto en cómo se relevan, se perciben inquebrantables. En medio de esto, para espiar mejor a la mujer, la ventanilla del coche cerrándose mediante dos planos ─uno desde el exterior del vehículo, otro desde el interior─ certifica un raccord imbatible, perpetúa un movimiento desplegable, velador en adelante del mantenimiento de la ilusión espacial. El coche escolta a la figura, nuestros ojos a los dos. Seguimiento a pie, luego en bus, dicción lenta, con los créditos unos cuatro minutos. El principio plasmado, trabajado por Yoshida en dicho inicio: algo así como el enfrentamiento de bruces característico del cine ─cuando empieza una película─, amnésico, del espectador contra una realidad ya dada, perfecta en su rectangularidad, como existente desde el principio del mundo, por fuerza indicial, de la que sin embargo se participará intuyendo relaciones, a tientas, entreviendo, siempre en pos del misterio central. En este caso, se trata de la relación que eventualmente puede reunir a tres mujeres: Ai Kawase (la abuela), Natsuki (la nieta) y la presunta reaparecida después de veinticuatro años (hija de la primera y madre de la segunda), de memoria traicionera y frágil, quien porta hoy el nombre de Onoue Masako, siendo Kawase Miwa si finalmente resulta ser ella.

El que observa se sumergirá, acompañando a las tres, hacia la confusión genética, hacia esta suerte de querer saber. Como la abuela, anhelará el punto donde toma forma el triángulo por veinticuatro años pospuesto, también confesarlo todo, encontrar de nuevo a la hija. Al igual que la presunta hija, recuperar la memoria sin que duela. Con la joven nieta, se inquietará descubriendo que vive afectado por regiones interiores que provienen de décadas, resuenan desde lejos, hechos acaecidos en la ciudad de Hiroshima post-desastre nuclear. Por el lado de los espejamientos masculinos con que se relacionan estas mujeres, son todavía algunos más:

Ai Kawase (la abuela) con su primer esposo fallecido, Izawa Takashi, intérprete del ejército, desconocido para las otras dos, muerto por la radiación cuatro años después del bombardeo atómico de Hiroshima ─padre de Miwa (nunca la tocó por miedo a irradiarla) y abuelo de Natsuki─; con su segundo marido, Kawase Shinji ─quien cuidó a Natsuki─, también fallecido; finalmente con el único hombre que le queda, Goda, un buen amigo que firmó la partida de nacimiento de Miwa, objeto que portaba Onoue Masako cuando los empleados del registro civil y la policía dedujeron que podría tratarse de la hija desaparecida.

Onoue Masako/Kawase Miwa (la supuesta hija reaparecida) con “su protector”, regente de un concesionario de coches Land Rover, quien se hizo cargo de Masako ─amnésica, pero capaz de adecentar unos mínimos de vida civil sobrellevable─ desde que estuvo allí trabajando hará unos cinco o seis años. La inicial vanidad de “su protector” soltándole impudoroso a Goda «y ahora, como suele decirse, somos amantes» se ve desmontada cuando hacia el final, dolido por el abandono de Masako/Miwa, acuse al propio Goda de colaborar con las otras dos mujeres en la confusión y posterior huida de esta.

Natsuki (la nieta) con Ned, su amante norteamericano, a quien abandona provisoriamente al volver a Japón ─solo los veremos intercambiar e-mails─ merced una llamada de su abuela comunicándole que probablemente hayan encontrado a su madre, luego, en el momento en que Natsuki encuentre en su país natal su filiación, su feminidad y el origen de su sangre, abandonará definitivamente a Ned; por otro lado está Fujimura Jun, con quien Natsuki vuelve a retomar el contacto nada más llegar a Japón, aparentemente, compañero sentimental o tentación de Natsuki en el pasado, y al igual que ella, de profesión científico trabajando con el ADN humano. El reencuentro con Fujimura Jun no llegará muy lejos, y abandonarlo también a él, al igual que hace con Ned (eludiendo el movimiento fácil de abandonar a uno en EUA y así caer en los brazos de otro en Japón), le servirá a Natsuki para soltar lastre desprendiéndose de cualquier dependencia emocional respecto de los hombres, instancia genética perteneciente a su personalidad, seguramente heredada, primero, de su abuela ─mujer desprotegida sobreviviendo en una Hiroshima arrasada, siempre necesitó a su esposo. Ai Kawase: «En aquella época… era imposible vivir sola. Sin una persona que te cogiera de la mano, la vida era demasiado dura para soportarla» (confesará que al morir su primer esposo intentó suicidarse arrojándose al mar con la pequeña Miwa)─, segundo, de su madre ─por culpa del trauma amnésico (su padre no la tocaba y solo le hablaba desde detrás del shōji por miedo a irradiarla) necesitada siempre de “un protector”. Masako/Miwa: «Sin recuerdos del pasado. Solo he sabido apoyarme en los hombres. No valgo gran cosa»─, y cuando acabe el filme, parece que solo de Natsuki, la más joven de entre ellas, podrá decirse que efectivamente se ha liberado de esta hereditaria tendencia.

Aparte, lindando las rememoraciones de las tres, hay también una periodista preparando un documental sobre el bombardeo atómico de Hiroshima ─luego sabremos que era esta, conduciendo el BMW negro, quien acechaba a la abuela─, y el Capitán George Peterson, piloto de un B29 capturado por el ejército japonés durante la SGM, prisionero a cargo del marido intérprete de Ai Kawase, quien salvó la vida de ella cuando de joven Peterson le advirtió en inglés sobre no salir del refugio por los efectos radioactivos de la bomba.

A pesar de lo farragoso de poner en palabras lo que la diégesis de las imágenes traslada al espectador de un modo mucho más paulatino, misterioso, paso a paso desvelándose hasta casi el final, etc. optamos por hacerlo intentando resaltar y emular en el orden del discurso la claridad y el esfuerzo que practica Yoshida en este filme por hacerse comprender, honrando constantemente la novela que la propia película pone en marcha. Narración y materia avanzan de la mano, a idéntica velocidad. El encabalgamiento de los planos ─a cada cambio seguros, pero inesperados─ encuentra un correlato escultórico en la asertividad de cómo dobla bruñida por aquí una nueva cara, o se forma acullá un hueco, en una caja metafísica de Jorge de Oteiza, y no obstante, la ficción consigue prosperar a la par con no menos entereza y una vertiginosidad atlética. A disposición del oído, un buen ramillete de frases repetidas, frutas maduras del trauma: desprendiéndose de la boca de las protagonistas, dichas oraciones continuamente espejadas facilitan al espectador hilar el recuento que conforma la telaraña de sentido, a la vez que estas varían el suyo, según quien las diga y cuando. A disposición del ojo, el máximo de materiales, con la precaución de que esta cifra no sobrepase en su puesta en cuadro el límite de la decibilidad compositiva: uno puede albergar vacilaciones sobre las hazañas pasadas de las tres mujeres, sustentadoras del filme, y mantener con el ayer una relación dubitativa, pero ante esta confusión inevitable se solapa la insobornable tersura del plano como suma de dos términos, figura y fondo, puestos en foco en demasiadas ocasiones como para proceder a enumerarlas, prueba de fuego que apuesta su total inteligibilidad en la negación obstinada a cualquier tipo de difuminado.

2. UN CENTRO DE GRAVEDAD PERMANENTE

En el cine, los compartimentos estancos que disfrutamos sin un posterior rechazo aciago son quizá los conformados por aquellas minucias y banalidades de la vida llana que atrapan, acompañan o sirven de mero telón de fondo a la supervivencia, capturada de forma bruta por la cámara, una de las pocas huellas tangibles de visión incorruptible ejercida por una mirada agrupadora de cientos de ojos. Son los shōjis filmados por Yoshida en los que decidimos fijarnos. A la vez cartografía de cómo deben leerse en este filme los planos, de cara al espectador verdaderos muros temporales, también pantallas, mientras que para Ai Kawase y Miwa representan el frágil dique arquitectónico que a veces contiene, a veces pone en movimiento, la memoria desdichada. En el pasado, como se ha apuntado, el marido irradiado de Ai Kawase se refugiaba a observar vicariamente detrás del shōji cómo jugaba la sombra de su hija Miwa, y sin atreverse a tocarla, temeroso de dañar la cadena genética de la pequeña, en ocasiones le dirigía unas palabras. En esas el espectador, compartiendo lado con el fantasma de Izawa Takashi y las dos mujeres, al acoplarse con el enlentecimiento premeditado de los fotogramas, sufre una serie de alteraciones donde su atención vira el rumbo. Ocurre que la percepción se cuestiona a sí misma la finalidad de su trabajo, comienza a especificar lo salvaje ─el objeto─ en sentimiento ─la cosa registrada─; y es mediante esos shōjis refulgentes, anexados correderamente a bloques agrupadores de escenas con un claro arco de desarrollo espacial, cómo el cineasta intenta socavar, mediante los primeros, la indiferencia del mundo, paralelizándolos con la mirada atónita de las damas mientras que, mediante el avance de los segundos, impugna en ellas el aislamiento propio de quien vive solo en un hogar, bloque a bloque hasta llegar juntas al memorial de Hiroshima (punto central en el metraje). Conformadas ya en terceto, cada una oponiendo contra la mirada perpleja que guardaron durante mucho tiempo la búsqueda, ilusoria o no, de un centro de gravedad permanente, como diría Franco Battiato, encontrándolo en compartir la memoria atómica: [a los muertos] «Descansad en paz, pues el error jamás se repetirá».

En sus respectivos apartamentos, la presunta hija y Ai Kawase guardan un espejo con una fractura en zonas opuestas, pero también la nieta se relaciona con un ordenador, para continuar trabajando o enviar cartas electrónicas a su compañero Fujimura Jun y a su amante, al otro lado del Pacífico en EUA, Ned. Son solo tres objetos ─dos espejos y un ordenador─ los aquí referidos, pero Yoshida insiste constantemente en capturar la reciprocidad que circula de uno a otro, de rostro humano a imperturbable ente doméstico o laboral. Una lección aprendida por el cineasta desde joven ─sin embargo a cada instante anhelada, nunca traicionada─ reside en esa negación a traspasar el cristal con la cámara. Maurice Pialat supo ver la falsedad de tales operaciones, la mentira fatal:

«Fellini le tiene miedo a la realidad porque no tiene fuerzas para confrontarla, lo que, artísticamente, es una especie de impotencia y vulgaridad. Fellini traicionó a su maestro, Rossellini. La dirección deshonesta de los filmes es aquella que pone en escena lo técnicamente irrealizable. En la escena del metro de Roma (1972), la cámara es colocada de tal forma que uno la cree incapaz de registrar lo que el espectador está viendo. En el cine, una persona tiene todo el derecho, salvo el de ser un impostor».

Las olas en las que se enmarcó a Yoshida a principios de su carrera apuntaban a racionarlo hacia un torrente cercano al cine de Alain Resnais, pero uno intuye viendo su último largometraje que sus propias ondas marinas lo acaban amarrando, precisamente, más cerca de Roberto Rossellini: la cámara no escudriña, acepta el mundo como suficiente en su entereza prosaica como para ser digno de inscripción, pero el montaje, gran amigo y último juez, termina por superponer, pensamiento de rodaje inscrito durante su transcurso mediante, la corrosión tosca del entorno, modelado o no por la mano humana, con el trabajo presente o el apoyo actual cargado sobre esos materiales. Unos rápidos ejemplos: de la labor, el paraguas, acompañante modulado constantemente por Ai Kawase, sin lluvia, en días soleados ─la esconde y sirve él mismo para esconder lo que la madre ve, como a su Miwa─, o la taza de té siendo marcada por un pintalabios, del soporte, las sillas del parque siendo habitadas un día 11, el de los secuestros de la “hija” (amables raptos a niñas pequeñas, devueltas a sus parientes tras dos horas de juego; el acto repetido de la amnésica, vinculado al trauma), por Masako, Goda y su nieta, Nana-chan. Inamovible, la piedra soporta el peso de los cuerpos.

Durante la estancia en Hiroshima, los vaivenes se suceden entre Ai Kawase, Natsuki y Masako a medida que los posibles vínculos familiares se tensan y aflojan, en la cruda realidad de la luz del sol, creadora de reflejos, azotando el mar, llenando los rostros de pequeños estanques circulares de claridad potencialmente cegadora. En el ecuador, después de visitar el memorial de Hiroshima, las mujeres subirán a la habitación del hospital donde Ai Kawase acabará confesando a las demás que allí murió su primer marido, Izawa Takashi, padre de su hija Miwa y abuelo de su nieta, Natsuki. La enfermera requerida por Natsuki abre las cortinas de la habitación del hospital, revelando una isla en su completa longitud al descorrerse el extremo izquierdo, y el resto de accidentes geográficos con la apertura total de la tela. El paso se efectúa de la penumbra diurna del recinto a la abrasante luz de un posible mediodía, y de la frontalidad con la que es filmado este revelamiento de incandescencia, se traslada el encuadre a una posición lateral; los movimientos efectuados desde el establecimiento de este ángulo serán decisivos para el desarrollo sentimental de la pieza, leves torsiones musculares de materia viva impactada por la intensidad refulgente (minutos antes, la anciana presentaba un gesto de clara violencia facial al verse sorprendida por la luz entrante de Hiroshima a través de la ventana del avión). En el comienzo del susodicho marco adyacente, la enfermera termina de aluzar la estancia cuando Ai Kawase entra en el plano, un leve gesto de agradecimiento y despedida propicia la debida inclinación de cabeza, la sanitaria actúa en consecuencia y desaparece del rectángulo; a continuación, entrarán, en este orden, Masako ─a la izquierda de su madre desde nuestros ojos─ y Natsuki ─a la derecha de su abuela─. Ambas ocupan el primer término en relación a la viuda, enfrente de ellas pero empequeñecida para nosotros, y entre las dos se establece una ligera diferencia en la línea de demarcación: Natsuki ha llegado medio avante respecto a Masako. Rotura en la serie e introducción del punto de vista subjetivo de la terna, las islas dispersas, vistas desde la ventana en toda su desastrada gloria, situadas en el extremo norte de un horizonte rodeado en las tres cuartas partes que conforman su base e intermedio por el mar (con él, los destellos ya son preludio en la mente). Retorno a la lateralidad con un notorio cambio, la cámara ha variado su posición y captura al trío desde el otro extremo de la sala: ahora Natsuki ─nuestra izquierda─ se encuentra medio paso a la espalda de Masako ─nuestra derecha─, ya que en la interina espera donde también el ojo del asistente se dejaba llevar por el panorama, Miwa ha rebasado el desnivel, poniendo la distancia. Es así como, después de que la abuela abandone el plano, la supuesta hija decide dar otro paso adelante, acercándose a la ventana, en contacto ocular con la frágil retentiva de su pasado, relatada a Matsuki minutos antes de que Hiroshima inundase los fotogramas del filme, un vago recuerdo de un hospital con vistas al mar y pequeñas islas dispersas, y sola, de nuevo, con la posible hija, vínculo vislumbrado mediante la operación descrita.

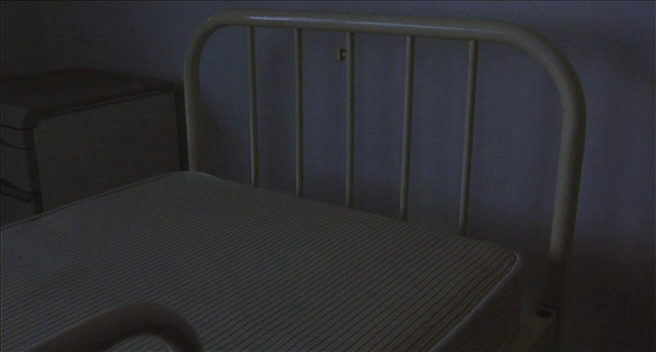

Ya están ejercidos los exordios del llanto. Lo que hace caer postrada a la abuela a los pies de la cama, la imagen devuelta aneja a la actualización de un vago recuerdo que le hará contarlo todo, es la visión, a través de la ventana, de esas islas dispersas, aquellas que ojeaba mientras velaba, junto a su hija pequeña, la convalecencia mortal del marido. Reunidas alrededor del catre, escuchan la confesión familiar de Ai Kawase sobre el verdadero padre/abuelo de ambas, el mencionado Takashi. Perpleja, Masako se levanta y, posicionada junto a la ventana, procede a taparse los oídos y cerrar los ojos, abriéndose en el último momento para retornar avistando una posición más adyacente, por la diestra, de las islas. En el plano anterior del atisbo desesperado, los reflejos de la luz del sol impactando en el agua ─embalses lenticulares─ hacían mella en el rostro de la incierta primogénita, recibidos como la plasmación tangible del recuerdo prohibido. Idéntica ilusión era observada durante la espera solitaria de Ai Kawase ante el shōji abierto, momentos antes de la llegada de Goda y Masako a la casa familiar, reunión a la larga detonante del viaje conjunto de las tres damas.

Minúsculo momento fácil de pasar por alto durante la estancia en la sala del hospital: antes de la confidencia de la abuela sobre su primer marido, esta consuma una mirada hacia el lecho deshabitado, y Yoshida opta por filmar el objeto de tal forma, mediante el cambio de posición de la cámara, que la sensación de desposesión se acrecienta incluso a causa de la desaparición de cualquier signo, escorzo o huella de que Ai Kawase haya impregnado con su cuerpo el plano anterior. En esta irreverencia para con el amigo raccord, hallamos la perseverancia del cineasta obrero, consciente del corte como un enrejado de libre uso, en el que la deformación más irrisoria ─si se elige producirla─ deberá ser violentada a conciencia, y así la celosía formará un verdadero sustento, más recio que la muñeca de trapo victimizada por alfileres. Descartados los motivos visuales del imaginario, encontramos decisiones contrapuestas que, en su oposición, terminan formando la estética del filme: este corte irreverente lo situamos al lado de uno maniobrado al comienzo del metraje, ya mencionado, el de la ventana del coche de la periodista cerrándose en dos planos. En el hospital, Yoshida opta por desposeer al espectador de esta ilusión irrompible de continuidad, pero lo hace de manera que incluso se pueda percibir este plano como perfectamente anejo al anterior. Otra vez, el inconsciente es el que deberá hacer el trabajo al no ver el cuerpo de la anciana. Fue el japonés el encargado de encender la cámara, desplazar al fuera de campo el desenfoque de un cuerpo, y darnos la posibilidad de ser embaucados por las candilejas. Historia de raíces, desde los orígenes del invento, retrotrayendo la trama hasta los hermanos Lumière, capturando en la vida de un plano el mundo migrado en quimera de horripilancia magnánima, la cabezada inolvidable de un peón saliendo de la fábrica. Por vez última, Pialat: «Onirismo barato: no sé nada al respecto. El simple hecho de presionar un botón en la cámara es onírico».

Arribamos al abigarramiento del recuerdo filmado de Masako, puesto en forma por Yoshida con la ayuda del campo/contracampo más asertivo del filme, una escena abiertamente alucinatoria, formada por cinco planos: el mar violento, una niña en incrementada desesperación y, azotado por olas ocre, otro plano frontal de la madre sacudida por la arena y el viento, alterado el etalonaje del filme como si el cineasta haya querido evocar, sin vergüenza alguna, una historia de fantasmas japonesa. Reencuadre a la vista, restituimos a la pequeña, cortando levemente el cerco la tierra que sus pies pisan. El mar finaliza la pesadilla. Se reemprenderá la secuencia en la huida final de Masako, asolada reincididamente por el mal sueño, también con cinco planos, esta vez mudando del mar a la niña por partida doble, y capitulando con las olas. Leve aclaración: asertividad, decíamos, en rivalidad a los demás instantes donde un personaje mira algo claramente materializado, pero no necesariamente en la forma de un cuerpo presente en su límpida carnalidad entera. Lo que los personajes miran, dentro de Kagami no onna-tachi, mientras la ocultación se cierne sobre ellos: los farolillos en la noche de Hiroshima, una computadora dentro de la habitación de la desaparecida (Natsuki habita el cuarto de Miwa), las sombras en comunión de los shōjis, la luz cegadora del mar rodeando las islas dispersas, los espejos de los vehículos, el interior de un paraguas, las fracturas de los espejos… La asertividad del flashback se ve mínimamente mermada por instalarse en el aparentemente frágil territorio del recuerdo, a la larga en verdad, la materia más sólida que conforma los filmes.

He aquí lo esencial de las miradas al reverso del plano, despojado este de un veredicto en presente sobre el estado de las cosas, formando un conjunto de evasivas unidas por la fina tela de araña que junta y separa a la abuela, nieta y supuesta hija/madre. El trío debe existir de forma individual, con su propia autosuficiencia y espacios de recogimiento, si queremos vislumbrar, una vez vistos juntos los elementos antaño desunidos, la alteración en una suerte de nueva personalidad comunitaria.

3. EL JUEGO DE LA OCA

Nos hemos venido refiriendo a los rasgos de las integrantes, ligadas irreversiblemente al grupo, sin embargo portadoras por sí mismas de un microcosmos de predisposiciones y pequeñas formas. Las usanzas cotidianas y cambios de posición se pueden captar en el simple examen de una serie de planos, atendiendo a dos escenas diferentes del filme. En ambas, el centro de la mirada de Natsuki pertenece al ordenador casero, en el que informa a Fujimura Jun del avance de la situación de su movedizo parentesco. La primera vez, la observamos sentada, de tal forma que su cuerpo queda constreñido en los límites del plano medio, pero dejándolo a la derecha del encuadre para que su campo de visión permanezca también disponible a nuestra vista ─la computadora y las estanterías de libros que la rodean─. En el siguiente plano, Goda será divisado por nosotros aunque no por Natsuki, a través de la ventana del dormitorio de ella, abandonando algo inseguro el hogar familiar de la abuela. La cortina se encuadra en el lado izquierdo. Acto seguido, retornamos al ordenador mientras aún se escucha el tecleo incesante. En la siguiente escena, Natsuki bajará a reunirse con su nana. La segunda vez, de nuevo la nieta persiste en el asiento, registrada bajo el mismo encuadre de la ocasión pretérita, pero en esta situación los pasos de los que caminan sí la harán levantarse, para así llegar a la ventana, vista por ella y nosotros, donde Masako y Goda arriban a la casa. La cortina se encuadra en el lado derecho. Último plano de la escena, y vuelta al ordenador, sin que ningún ruido de teclas perturbe el campo de visión. Pocos segundos después, Natsuki se unirá en el salón a su abuela y supuesta madre. Estos son los constantes ademanes ordinarios de la joven generación, solidificados a través de la lenta asunción de aquello que permanece en el transcurrir de los eventos y, por el contrario, lo que se altera durante unos pocos segundos, incluso décimas. Modificaciones remachadas por la mudanza de elementos del cuadro, capturados en su lado opuesto, del mismo modo que la fractura de los espejos de Masako y Ai Kawase; la metáfora sería una conclusión en demasía afirmativa para proporcionar esclarecimiento de tales procederes, preferimos optar por la firme creencia de que no basta con aprehender con la vista aquello que convierte a la vida en una serie de índices mutables si no introducimos nosotros mismos con el aparato de filmación otra serie de inventarios que choquen, rimen o canten entre sí, para sí, contra ellos mismos. La lucha por imprimir en el espectador las genuinas marchas y detenciones del día a día se juega, también, segundo tras segundo, en el rodaje, el cineasta confrontando cuatro paredes, un poco de luz y algo de viento.

Ai Kawase, madre/abuela aferrada al paraguas en días de sol, se encuentra rodeada en horas tranquilas, como el resto de personajes, por el incesante ruido de variadas sirenas, procedimiento mediante el cual Yoshida, si bien lejos de necesitar bullicio perpetuo en el encuadre, nos hace conscientes de la realidad apremiante, vigente, que rodea sin clemencia los vaivenes de la ficción. Personaje entre dos lazos de filiación, Ai Kawase posee también algo de la hija y de la nieta: más estable que su supuesta Miwa, pero decididamente menos firme y sosegada (en apariencia) que Natsuki. Sus escenas de calma la muestran sosteniendo un gesto de impaciencia que por mero sostén en el tiempo termina por desazonar su espacio circundante y, por ende, al espectador. Una nota ininterrumpida salvo para derrumbarse en breves arrebatos de tristeza liberada, expulsada al aire sin obtener contundente respuesta de nadie. Haciendo superposición con las manías consuetudinarias en connivencia con el découpage, esa tela de araña enfrascadora de consanguinidades se manifiesta en el desfile quebrado de una serie de casillas separadas por el tiempo, en contacto mediante las emociones y aprehensibles retrospectivamente gracias a la capacidad regularizadora del cerebro.

Acompañada por Goda, Ai Kawase se dirige a visitar el edificio donde vive la intrigante Masako, y con la esperanza de que quizá trátese de su hija Miwa, paraguas en ristre al salir del coche, buscan el nombre en los buzones, suben, llaman a la puerta 401 pero nadie responde. Empero, al volver a montar en el vehículo, ambos echarán una última mirada y justamente encontrarán a una mujer que podría ser ella entrando al soportal. Goda se acerca e intercambia unas palabras con la desconocida, Ai Kawase observa desde lejos ─protegida por el paraguas (lo sube y lo baja frente a sus ojos a discreción)─ y Masako, sin centelleo de resistencia, acepta a Goda que suban los tres a hablar. Con un descorrimiento de cortina la desconocida anfitriona ilumina la estancia interior, corte; a continuación, plano entero que nos ofrece el salón como lo hubiera registrado un diestro coetáneo de D.W. Griffith: suelo abajo, techo arriba, puertas correderas enmarcando la mesa en medio, una diáfana disposición lateral. Ai Kawase, apoyada por Goda, va dejando caer a la desconocida sus sospechas sobre que podría tratarse de su hija amnésica. Tras abrir las cortinas, Masako empieza de pie, pero con el avance de las revelaciones, su cuerpo conturbado gira dando la espalda a Goda y a su supuesta madre, para seguidamente, apoyando las yemas encima de la mesa, volver a girarse, luego se sienta, luego volverá a ponerse de pie, etc. dice no recordar ni un nombre. Los tiros de cámara recogen a Masako en todas las posiciones, obviando a veces a Goda, recogiéndola y separándola del cuadro en relación a su supuesta madre. Conforme avanza la escena, la supuesta hija se dirige a la habitación contigua que había quedado a nuestras espaldas cuando se nos mostró el primer plano de situación del salón, donde de una cajonera, a petición de Ai Kawase, Masako saca la partida de nacimiento que portaba cuando la interceptó la policía, para enseñársela a ella y a Goda (quien la firmó). Colgando sobre el mueble, medio se descubre tras ella un espejo con una fractura muy similar al que Ai Kawase tiene en la suya. Paulatinamente, con esta evidencia de la rotura nada definitiva, en traza de sospecha, algo parecido a una pista, pero suficiente, el plano irá descubriendo primero un poco de superficie, luego cada vez más de cerca, el espejo; hasta acabar juntándose las dos en él, supuesta madre y supuesta hija, mediando entre ellas la fisura. Los movimientos de la amnésica que guían esta puesta en forma gravitacional alrededor del espejo son clave, fuente del mismo, distinguiendo que en Yoshida existe esa moral disciplinada, de plantillas en el suelo para la colocación de los actores, característica de cineastas de moralidad prominente, como Fritz Lang.

En el núcleo del tablero, Hiroshima. El director sabe que el tiempo apremia y que más le valdría no malgastarlo, dejando a la vista los planos de localización ajustados al cronómetro y captando, en unos pocos segundos ─índice de retención de un ojo versado─, las indispensables líneas de fuga o detalles arquitectónicos que den una ligera noción de la ciudad en el siglo XXI: un túnel deslizándose por la pantalla a causa de la fuerza motor del autobús, la vista de la ciudad conservada en unos cuantos fotogramas; la impresión del plano de situación debería agradecer sus posibles virtudes a las estratagemas del cartógrafo. Escoger el fragmento en vez del desplegable. El exterior del hotel, el memorial a las víctimas, la fachada del hospital, un avión aterrizando. Y en medio de los breves, suaves y expeditivos puntos de anclaje, la terna por primera vez en su más alto grado de conjunción, penetrando en el vestíbulo de dicho hotel, recogidas por la cámara, de forma totalmente natural, a través de un paneo cuyo destino, en el fondo del plano, es la recepción misma donde Masako, firmando la tarifa, opta por apuntar con el bolígrafo “Kawase Miwa”. Las mujeres, conformada la tríada, irán moviéndose de recuadro en recuadro, desplazándose del centro del encuadre a un lateral, siendo en ocasiones las espectadoras de una vista que las supera o releva como marcas en la geografía. Las diferentes transacciones que cada una, por separado o en pareja, efectuará a partir del comienzo de esta estancia no hacen más que incrementar la frontalidad de la definitiva confesión de Kawase. En la noche, donde el contraplano de lo que observa la terna se vislumbra con la claridad incierta de la tenebrosidad, las marcas son ambiguas: farolillos y plafones se reflejan sobre el agua.

Paladeando el aspecto colectivo del juego, unos breves movimientos de cámara sacan a los personajes de su relativo aislamiento y los colocan dentro del bullicio general, o en espacios de reunión silenciosa ─salidas o entradas a un centro comercial, parques, oficinas, bibliotecas, juegos de observación cautelosa (Natsuki vigilando a su abuela y Masako)─. Estas levitaciones descartan la adherencia dogmática a un estatismo que la película pide, en ocasiones, quebrantar, e introducen la agradecida relación de un entorno problematizado y hecho móvil por la fuerza del aparato: de las olas malditas del recuerdo de Miwa se pasa a uno de los travellings más extensos de todo el filme, en una biblioteca, siguiendo a Natsuki. Choque brusco y diligente acarreador de una energía bidireccional, la pesadilla atenúa su excesivo dramatismo y la sala de libros comienza a parecer al ojo como algo ligeramente inicuo. Pero antes de cualquier meneo del aparato, tenemos uno entrecortado, vergonzoso, curioso, y es aquel que ─después de la escena anteriormente descrita del espejo─ captura a Natsuki bajando por las escaleras de la casa familiar, abandonada ya su habitación (en el pasado, la de su madre), para recibir a Goda y a su abuela. Es la primera vez que hace acto de presencia el vínculo joven de la familia Kawase, materia entera, esplendorosa, vivaz, hecha tímida, recelosa, irresoluta y frágil por un simple gesto: la cámara oscilando hacia la izquierda, en un sinuoso travelling diagonal contrapicado a la derecha, mientras ella baja los peldaños. En esos instantes, el director deja transpirar el enigma del filme, los fantasmas venideros; el movimiento ha convertido ya a Natsuki en sombra vista bajo el obstáculo del shōji.

BIBLIOGRAFÍA