HERENCIA CHAMÁNICA

ESPECIAL PETER THOMPSON

Poética de los anónimos; por Jean-Claude Biette

Two Portraits (1982)

Universal Hotel (1986), Universal Citizen (1987)

El movimiento (2003)

Lowlands (2009)

Peter Thompson: Itinerario de ruta

El movimiento (Peter Thompson, 2003)

«Durante el viaje cuidaba lo mejor que podía al gigante patagón que estaba a bordo, preguntándole por medio de una especie de pantomima el nombre de varios objetos en su idioma, de manera que llegué a formar un pequeño vocabulario: a lo que estaba tan acostumbrado que apenas me veía tomar el papel y la pluma, cuando venía a decirme el nombre de los objetos que tenía delante de mí y el de las maniobras que veía hacer. Entre otras, nos enseñó la manera con que se encendía fuego en su país, esto es, frotando un pedazo de palo puntiagudo contra otro, hasta que el fuego se produzca en una especie de corteza de árbol que se coloca entre los dos pedazos de madera. Un día que le mostraba la cruz y que yo la besaba, me dio a entender por señas que Setebos me entraría al cuerpo y me haría reventar. Cuando en su última enfermedad se sintió a punto de morir, pidió la cruz y la besó, rogándonos que le bautizáramos; lo que hicimos dándole el nombre de Pablo».

Primo viaggio intorno al globo terracqueo (1524), Antonio Pigafetta

A lo largo del tiempo, uno espera, mientras filma, que se produzca también una alteración tangible en la contextura de su mundo. El movimiento consta como el filme más largo de Peter Thompson ─una hora, veinticuatro minutos, catorce segundos─, así como el que más plazo le llevó finalizar ─el rodaje abarca, como mínimo, siete años de registros─, pues el objeto de su atención requería de la sedimentación consentida por los procesos naturales de erosión, de la gravedad que asienta el paso de los días, semanas, meses, años, para que algo pudiese florecer en su espíritu, fructificar luego en la mesa de montaje, finalmente, tras la maduración y ordenación cinematográficas, devenir una energía apta para ser compartida con el resto. Si hay un filme del chicagüense que pone especial énfasis en lo que puede legarse a través del entendimiento recíproco, las concurrencias afortunadas, es este. Aquí, lo oscilante del movimiento concierne a un estrecho vínculo precioso entre el aparato de filmación, la indeleble huella fílmica que supone para el mundo inscripto y las relaciones familiares, confraternas o de maestro-aprendiz que, a la sazón del tiempo, se solidifican y revelan como el sincretismo que puebla el mundo, cimentadas en el traspaso ritual de experiencias vitales, lecciones cultivadas y ensueños compartidos.

Para los involucrados en la experiencia de rodaje de Thompson ─caracterizada por métodos poco invasivos, a comentar en breve─, todo ello tiene lugar en las postrimerías del siglo XX, de 1990 a 1997. Sin embargo, estos siete años de visitas a Sudamérica serán atravesados sin cesar por el pasado acaecido y el futuro proyectado del continente, cuando, a principios del siglo XVI, en concreto, en 1511, al sureste de la península mesoamericana comenzaron a extenderse las chispas producto del choque entre civilizaciones distintas: un roce perpetuo hasta todavía hoy por siempre, el mestizaje pedagógico y social brotado de la acometida colonizadora. La voz en off dramatizada de Ernesto Escalante Ruiz tiene a buen recaudo situar el comienzo del filme justo en ese entonces, aunque la imagen nos muestre, por el contrario, a través de un trípode motorizado, la impresión de dos panorámicas que efectúan sendas vueltas completas sobre un mercado detenido de Oxkutzcab en el que el cineasta hará dos apariciones, la última de ellas, al cierre del círculo. Para no reincidir en los errores del pasado, evitaremos cualquier posible malentendido en la traducción, y remitiéndonos al carácter fundacional del texto, transcribiremos las palabras de la Crónica de Chic Xulub (1562) referidas por Thompson:

When the Spanish ship first arrived and the Spaniards set his feet and turned his eye on this land, Mayan merchants came where he had cast anchor, and they saw the white banners waving and were asked in Spanish if they were baptized.

But the Mayan merchants did not understand Spanish and they said “Matan c’ubah than”, which means “We do not understand your language”. And the Spaniard asked: «What is this place called?» and we answered “Matan c’ubah than”. And the Spaniard said «“Yucatan”, we should call this place “Yucatan”». And the Mayan merchants said «Yes, that’s it: “Matan c’ubah than” (We do not understand your language)».

And so this place here, our land, which we call the land of the pheasant and of the deer, the land of the ordered cycles, came to be called “Yucatan”. (1)

Transportando el foco de atención cuatro siglos avante en la historia, retornamos a la cuestión del movimiento planteada en el arranque. Los principales ejes que hilvanarán esta mecedura unen al cineasta Thompson con su amigo William F. Hanks, antropólogo y lingüista de la universidad de Berkeley, aprendiz a su vez del chamán Don Chabo, residente en Yucatán. ¿Quién es Don Chabo? William, desde hace trece años discípulo del hechicero, nos lo intenta explicar mediante diferentes testimonios a cámara condensados en unas superposiciones casi invisibles. Thompson, como su condiscípulo, se inicia en los ritos mistéricos encargándose de registrar la fundamental cuestión puesta en juego: cómo inventariar la actividad diaria de Don Chabo consistente en diversos métodos de curación espiritual, ofrendando a todo aquel que presencie este metraje, necesariamente alguien viviendo sobre la tierra tras la muerte del chamán, una serie de encuadres lo bastante circunspectos como para transmitir al espectador, cuanto menos, una ligera idea de la meticulosidad, minucias y sentimientos, fuerzas que se alzan a diario, en cada una de las sesiones o jornadas de curación espiritual. Un diverso número de pacientes, vecinos afligidos con nervios que no dan piedad, más allá de toda cura, convocan diagnósticos de enfermedades miasmáticas de intrusión, posesiones satánicas ante las que el curador siente, al intentar contactar con el aura del cuerpo físico, la descarga de una valla eléctrica, estómagos inquietos ardiendo; la fisiología inclemente arrojando vidas por la borda.

Tomas ─cabe resaltar, supervisadas y acreditadas por el curandero, en absoluto legadas a nosotros sin su consentimiento─ que horadan las pupilas con honradez pedestre, sin que para su consecución haya sido necesaria la colocación de los distintos aparatos de filmación en un punto de la dimensión doméstica alejado en demasía de las citas diarias de Don Chabo, conformándose, por el contrario, en elementos de la compañía, rehuyendo la cautelosidad falsaria de quienes identifican el parapeto del tomavistas como un más acá del límite, cobardía insistente en asumir con pesadumbre la imposibilidad de cualquier traspaso total, estrategia en visos de facilitar la contemplación de lo ajeno con occidental desfachatez: el telescopio exótico tras el que busca atrincherarse el pusilánime temeroso de mancharse los ojos. A petición de Thompson, el cineasta John “Jno” Cook, también diseñador de cámaras, le suministró una serie de aparatos y trípodes ensamblados ad hoc para el registro del retorno e impulsión de tales energías, temporalidades cíclicas. La impresión en celuloide de las dos vueltas al mercado detenido de Oxkutzcab, antes comentadas, fueron realizadas con una cámara motorizada capaz de tomar, por medio de la técnica slit-scan, una imagen horizontal continua en celuloide de 35 mm sin líneas entre fotogramas. En la mayoría de ocasiones, Thompson se sirve de una videocámara acoplada a un trípode motorizado con capacidad de inclinarse 180º y rotar 360º, mientras que en el hogar de Don Chabo se desplegaron una serie de cámaras automáticas con temporizadores variables y lentes de campo plano. Los requerimientos artesanales de dichos aparatos de filmación, así como su necesaria adaptabilidad a las especificidades técnicas para el trabajo de campo in situ (baterías de bajo consumo, solidez de los aparatos, resistencia al calor, a la humedad, a los insectos, etc.), precipitan la calidad de imagen hacia cierta sequedad agreste, las ópticas, de poco recorrido y de una inflexibilidad férrea, tendentes a provocar aberraciones lumínicas, otorgan a las diferentes vivencias que se nos proponen un reposado deje perspectivista.

Después de enfrentar, durante los dieciocho minutos iniciales, la percepción del espectador con un sumario de rituales pesados y secos ─a Dios gracias, eventos no dramatizados hasta la osadía, más bien optando por una vía paralela que corta, casual, a diversos detalles, no del paciente o su fisonomía, sino del escritorio de trabajo del chamán, poblado de diversas medicinas alternativas, hojas, ramas, cristales, retratos de la Sagrada Trinidad, todo un universo constelado de pequeños objetos que sobrepasan la categoría de mementos, puesto que a partir de cada uno, como el filme tiene a buen recaudo mostrar, puede el chamán pasarse horas relatando su procedencia, describiendo sus usos, transponiendo su metafísica (de una simple planta empieza hablando de la raíz y termina recalando en lo que la relaciona con Júpiter, etc.)─, William nos legará, en una conversación tranquila, la vida de Don Chabo, intensamente marcada por la cronografía de la geografía que la acogió; palabras que nos esclarecen también, tras diversas recapitulaciones, a medida que los minutos del filme transitan, qué empuja a un antropólogo de Berkeley como él a pasar tantos meses del año allí.

Trescientos años después de la llegada de los españoles, se cuentan en el territorio dieciocho hambrunas y diez epidemias, media docena más de las que ha podido experimentar cualquier individuo en la historia en el lapso de una vida estándar. La tarea franciscana de reconversión espiritual difícilmente puede decirse que dio los frutos esperados, y el resultado fallido de este intento de cesión mística lo podemos ver en Don Chabo: una suma de diversas ramas del paganismo mezcladas con el catolicismo. El hombre nació en Mani y, en efecto, fue entrenado por los franciscanos; con veintitrés años se casa y tiene dos hijos, pero la desgracia pronto le azota en la forma de una plaga de langostas que deja a su familia en un estado ínfimo de supervivencia: solo les queda, para comer, la corteza y raíces de los árboles, símbolos del hambre en las historias de nativos del periodo colonial. Dos o tres años más tarde, sumido en la desesperación, llega desde Mani a la devastación de Oxkutzcab y termina en los bosques del sur de Quintana Roo, trabajando un campo de trigo perteneciente a algún blanco rico de Mérida, con una alimentación deficiente y ridícula a modo de compensación por el trabajo diario. Momento de la revelación: al salir del trigal y dirigirse hacia su casa, escala el árbol cercano y, sujeto por las ramas, comienza a cantar con toda la fuerza posible. ¿Por qué cantó Don Chabo? Estaba, no es poca cosa, feliz de estar vivo. Es de ahí, nos cuenta William, de esa hambruna sentida en sus huesos, estómago y ánima, que nace su vocación, el lugar al que regresa en cada una de las sesiones de curandero que efectúa en su propio hogar.

Metamorfoseándose con el propio Thompson, este segundo autor dentro de la película opta también, en un determinado punto del relato, por inscribir dentro de la sucesión de la historia una verdadera elipsis, iluminadora de un misterio que no hace más que acrecentar la mitología que él mismo ha llegado a crear a través de los abriles mediante su práctica. Al contemplar cómo se pone en escena ese relato que Don Chabo intenta representar junto con Thompson, podremos ver las uniones que lo atan con el núcleo de Universal Hotel (1986), aquel en el que se sucedían las series de imágenes de los experimentos nazis en Dachau, por una cuestión formal, de ritmo, pausas y retornos. El chamán quiere que se filme el comienzo de su vida como hechicero, la epifanía ya mencionada, esa “felicidad de estar vivo”. Y es que, durante esa década de los noventa donde El movimiento tuvo lugar, en el segundo año de rodaje, Thompson compró papel y lápices de colores para que Don Chabo pudiese esbozar algunas de aquellas visiones contadas a los norteamericanos durante el primer año de filmación. Uno de los dibujos resultó ser especialmente bello, peculiar, y para el hombre de Mani describe la relación del Hombre con el Mundo. Resumiendo, una serie de planos filmando el hogar de Don Chabo y los bosques cercanos, en los que él desaparece, se disuelve, literalmente, a través del montaje. A partir de ahí, un juego entre la escenificación del chamán, la inclusión de sus dibujos y siete intertítulos en blanco sobre fondo negro. La historia, el corazón de la práctica, merece ser re-narrada: una mañana, como cualquier otra, el chamán camina hacia casa a través de los árboles, después de haber trabajado en el bosque todo el día. El sendero está abierto de par en par. La noche asola de repente, y el brujo se pierde. Dios le lleva a llanuras forestales que jamás había pisado. Allí, diferentes ejércitos luchan por su control, en la huida, se ve obligado a tomar una decisión, entre el Bien y el Mal. Primero ve a los cinco Espíritus hermanos del Jaguar, luego al mismo Dios Verdadero, y “lo sabe”. Lo que tiene que hacer: ceder de rodillas, suplicar, porque está hecho de lodo y requiere del cuidado y piedad divinas. No cometerá maldad alguna de aquí en adelante. Siguiendo a la gran negrura, el despertar, los brazos contra un Árbol, como Jesucristo en la Cruz, y todo era Luz. El agradecimiento a Dios por su propio despertar se efectúa. Sus propios perros aullando lo llevan de vuelta, el largo camino a casa. Al volver, Don Chabo se encuentra mareado, y la mujer enfadada. Ha estado fuera siete días. Pero dónde, el mago no lo dirá.

A partir de aquí, comenzó un periodo en su vida donde se desvelaba de forma habitual merced al sonido de voces llamándolo desde su tejado, pidiéndole que se conectara. Es en este momento de la narración, cuando la escenificación de Don Chabo termina (él ha sido el único actor), que se recurre a cinco fotogramas, unidos mediante cuatro superposiciones mostradoras de un individuo dormido sobre una hamaca capturada en plano cenital. [Conviene rememorar los fotogramas superpuestos del final de Universal Citizen (1987), con esa Mary J. Dougherty, mujer del cineasta, aquí asesora creativa, exaltada, congelada para nuestro particular deshielo emocional]. Lo que muta en ellos: ligeras variaciones de la posición del durmiente, la introducción de un perro acurrucado a su izquierda, el cambio de posición del chucho al otro lado del soñador que, rematando, en la penúltima instantánea, permanece sentado sobre el catre con un sombrero. El último fotograma registra la yacija vacía; detención del movimiento para verificar los agujeros del hermeneuta humilde. En el reverso de estos fotogramas, existe la fabulación y el gozo de dejarse llevar con la mente hacia lo incognoscible. El encéfalo trabaja, perviviendo El movimiento en la inmanencia. Las decisiones formales se escapan de una sola mano, y la escenificación de los otros llega hasta tal punto que el propio Don Chabo ordena cortar a Thompson en una ocasión, y no es baladí que ese mandato sea incluido dentro de la diégesis del filme: es necesario que entendamos la capacidad de metteur en scène de la persona alrededor de la cual gira este movimiento.

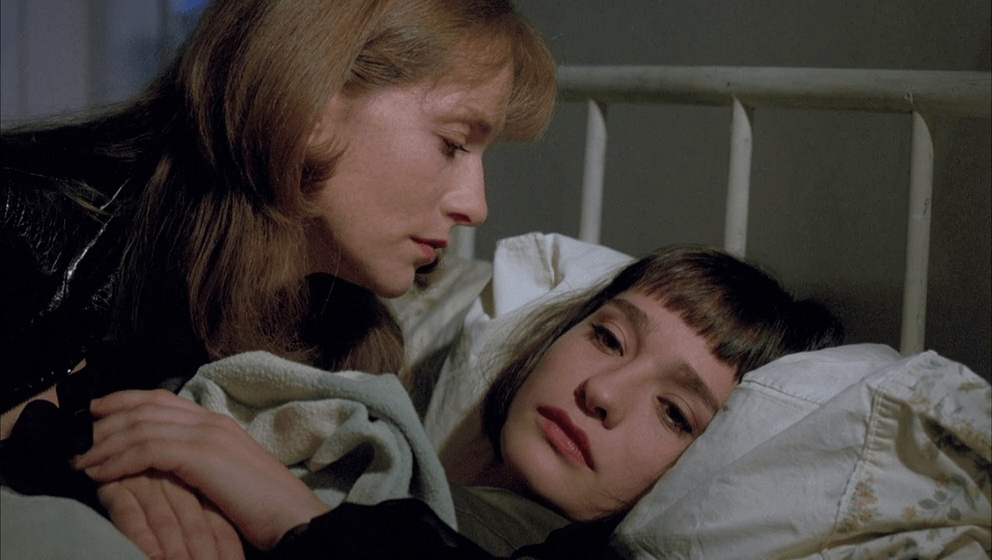

Bajo ninguna circunstancia puede enunciarse que el chamán encierre algún tipo de ejemplo paradigmático, al contrario, Don Chabo tratase de un caso límite, como lo era Menocchio ─de nombre oficial Domenico Scandella, de profesión molinero, procesado por la Inquisición en el siglo XVI─ para el historiador italiano Carlo Ginzburg en Il formaggio e i vermi. Para William, todo comenzó en 1977, durante una estancia de tres meses con el propósito de efectuar un trabajo de campo universitario, no conociendo aún ni el castellano ni el maya, viéndose su curiosidad atraída, aumentada, por la asistencia a una ceremonia cuya solemnidad giraba en torno a la lluvia y tenía en el centro al chamán cantando; un segundo retorno en 1979, habiéndose imbuido de los elementos comunicativos esenciales constitutivos de aquella mezcolanza entre castellano y maya, crea el vínculo duradero. Lapso temporal. Telegrama de los hijos, de Yucatán a Chicago (¿el único en la Historia?, se pregunta Hanks), pidiendo ayuda porque Don Chabo se encuentra en su lecho de muerte. El antropólogo acude sin dudarlo y, encontrándose en una de las salas pobres del hospital, intenta hacer lo posible, mediante los métodos aprendidos en los años anteriores, para sanar a Don Chabo. ¿Cuál es el ritual? Santiguar. Palabras correctas, según el moribundo chamán, pero respiración inadecuada. Hace falta cantar más. Por suerte, el chamán se recupera y, poco tiempo después, Will se convierte en padrino del nieto de Don Chabo, compadre para su hijo mayor.

Los intereses antropológicos de William versan, efectivamente, sobre el lenguaje. En concreto, sobre los procesos de reducción fonética del léxico maya al castellano, fruto de la subyugación reorganizativa del idioma nativo acometida por la intelectualidad de la Orden mendicante con fines religiosos. En 1746, Pedro Beltrán deja constancia de ello con el Arte de el idioma maya reducido a succintas reglas, y semilexicon yucateco, pues, por la natural extensión burocrática, de aplicación del poder, de la potencia encarnatoria que ponía en marcha esta reconversión idiomática, acabó llamándose indio reducido a todo aquel nativo que, ciñendo con corrección su maya al paradigma lingüístico del español en ciertos términos, conquistara una serie de usos básicos de civilidad social y religiosa. Una conmensuración monodireccional propia del proceso de sometimiento colonial, tiránica, pero realizada con franciscano tiento:

«Los misioneros tenían claro en sus escritos que las traducciones del lenguaje sagrado debían ser bellas, resultando así memorables y más conmovedoras para los indios. El análisis minucioso de las oraciones básicas en maya reducido revela un grado apreciable de paralelismo poético, regularidad métrica y simetría de enunciado. En una oración como la de confesión, el afecto penetrante de la contrición, expresado como un corazón lloroso en maya reducido, amplía todavía más la experiencia para cualquiera que busque el sacramento de la reconciliación. Si tomamos los escritos de los misioneros al pie de la letra, la traducción doctrinal estaba trabajada estéticamente y pretendía mover las emociones. Esto sugiere que deberíamos añadir un quinto principio a la conmensuración [los cuatro anteriores eran capacidad interpretativa, economía, transparencia y base indexable]: Belleza. Una traducción bella es mejor que una no bella. Esto también se hace eco de la preocupación misionera por el orden y la belleza emotiva en los espacios sagrados de las iglesias misioneras. De este modo el lenguaje podrá llegar a confluir con el espacio, los cuerpos y los sentimientos cuidadosamente orquestados». (William F. Hanks, 2012)

La fundacional Crónica de Chic Xulub con la que se iniciaba El movimiento fue redactada por Nakuk Pech ─noble señor de tierras quien con la llegada de los españoles devino el perfecto ejemplo de indio reducido─ en su lenguaje maya nativo, fonetizado y constreñido, empero, al auspicio de los frailes a partir de aquel castellano. Ernesto Escalante Ruiz (voz en off dramatizando el texto) lee en la Crónica inicial “baptized”, mientras que el trabajo académico de William tiene a bien subrayar cómo la policía católica dobló al maya dicho ritual sacramental cristiano con la oración “oc-s-ic ha tipol”, traducción literal, “ocasionar la entrada de agua en la cabeza”, tal como aparece formulado de modo original en la crónica. El filme, cosa viva, presente en acto, no puede permitirse enredarse, como sí puede hacerlo un escrito de investigación o filosófico, en páginas y páginas de grillas contenedoras de correspondencias sistemáticas entre expresiones, pero sí licuar de dos giros certidumbres y fijezas, hacer emerger una vertiginosa sospecha mayúscula por medio de convocar el doloroso pragmatismo inherente al lenguaje; al respetuoso caso de la invasión colonial, sirven la parábola de la etimología del territorio “Yucatán” y sendas panorámicas al mercado de Oxkutzcab detenido, cortes custodios de cinco siglos.

Hemos mencionado ya a parte de la familia del chamán. Consideremos un breve instante este árbol genealógico. Los nietos suelen visitar a su abuelo, viven en la capital y su lengua materna es el español, prefieren estar en la vivienda de su antepasado porque así se saltan la escuela. Alrededor del altar, están las casas abandonadas de los hijos de Don Chabo, ahora pertenecientes a los nuevos vecinos. En la tierra de uno de ellos, moran las medicinas necesarias. Al brujo se le permite recolectar hierbas de los mismos lugares que durante décadas ha visitado. También en las cercanías se topa una cabaña para cocinar, pero ya el hombre no adereza nada allí porque era su mujer la que solía hacerlo, y ella abandonó años atrás estos parajes que describimos. Su nuera es la que cocina ahora, Margarita, con tres hijos, dos chavales (Gordi, Manuelito) y una muchacha. Su casa en Mérida está llena de hamacas. El trabajo con los hilos es filmado con cariño por Thompson ─también el ocio (el baile de Gordi, uno de los nietos)─, y presenciando esta heredada artesanía familiar hilaremos de dónde sacó Don Chabo los argumentos con que zanjó sus desavenencias teológicas con el párroco local: un día, el cura irrumpió en su choza, y señalándole el crucifijo, le acusó de tenencia de artefactos que contrarían a Dios, de ostentar el arma donde se asesinó a su hijo, Don Chabo por su parte, mostrándosenos más sagaz de lo que nos había parecido hasta entonces, dio por terminada la discusión replicándole que la cruz fue la “hamaca” sagrada donde sufrió Cristo.

La presencia del director es sutilmente cuestionada por el entorno de Oxkutzcab, mediante las preguntas de unas vecinas que visitan a Don Chabo, también dudando del mantenimiento de Will como aprendiz sin exigirle ningún tributo económico, o a través de algunas líneas de diálogo sueltas: Manuel Castillo Ewan, el hijo del chamán, hace notar a su padre, mientras están siendo filmados, que esa cámara lo está registrando todo. Tanto él como su mujer, Margarita Hoil Kanche, tienen su doble introducción en el filme a través de una duplicada línea de subtitulado, en su idioma nativo y en inglés, con unas breves palabras de presentación, mirando a cámara, del todo austeras y contingentes. Thompson reaparece dentro del encuadre en ocasiones dispersas, cuando el aparato está en automático (así nos lo hacen notar unas líneas de texto sobreimpresionadas en el plano) para cargar un trípode que saca de la choza de Don Chabo, o mismamente para apagar la cámara dentro de la cabaña. No obstante, hay una aparición del cineasta que resulta significativa, teniendo lugar en la casa de los hijos del chamán: uno de los nietos sostiene una cámara y apunta hacia el objetivo, con la intención de fotografiar al portador del aparato que lo filma. Lo siguiente que contemplamos es, majo inserto, la foto del cineasta filmador siendo capturado por uno de sus sujetos, mientras él mismo sigue con la cámara al hombro que le tapa la cabeza. Con este apoderarse del objeto para capturar al cazador, recordamos a Mary, haciendo aparecer el rostro de su marido en el encuadre en Universal Citizen durante un trayecto automovilístico. Acto de humildad por parte de Thompson, que no duda en darse a conocer furtivo, más que en ningún otro filme suyo. La última foto de familia también lo ve dentro del encuadre, o en una sesión de natación con Will, en un hotel de turistas, tras despertarse en camas con sábanas, que sirve, de nuevo voz en off mediante, para observar otro de los vínculos que une a los dos amigos, sincronizados en las brazadas, circulando en delicada sintonía. Ambos se conocieron por primera vez a través de vueltas de natación en Chicago.

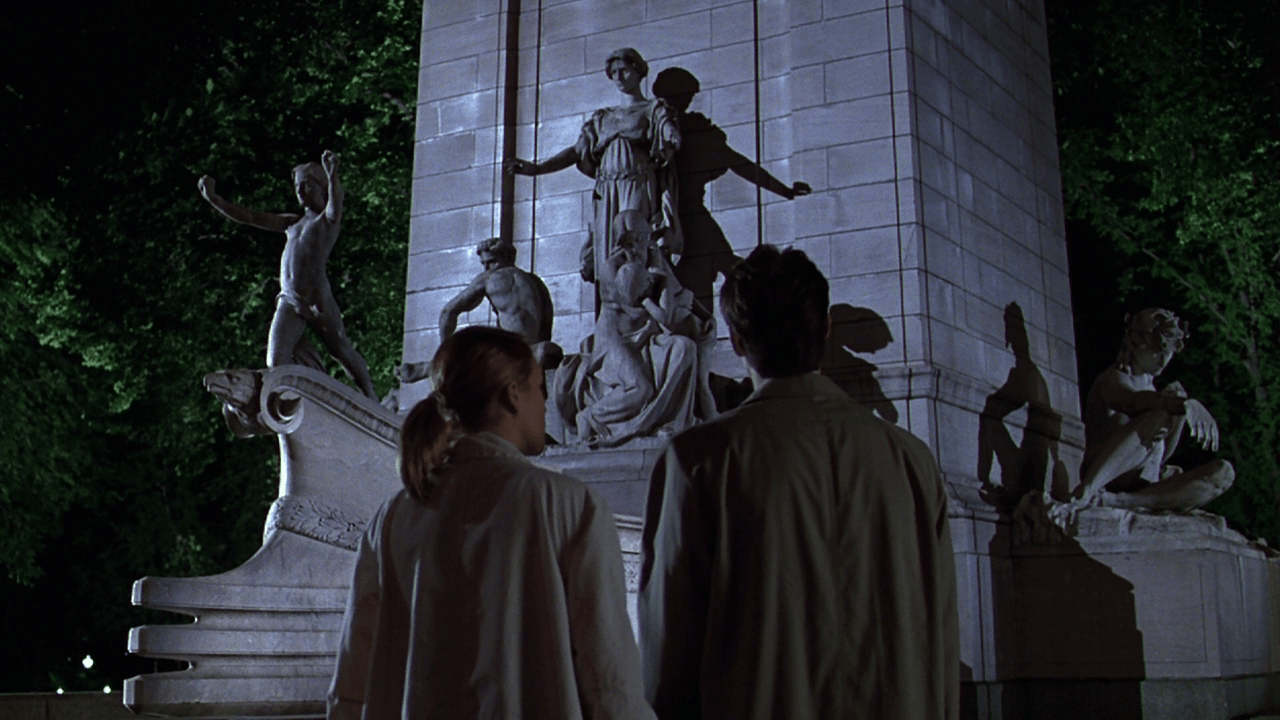

Traspasando estas vetas temporales, como es habitual en el cineasta chicagüense, se encuentran los sueños propios y los de los otros. Lo que caracteriza el aspecto onírico de este filme es un carácter más estanco que en Universal Hotel y Universal Citizen, reservados los ensueños para los fragmentos de la obra sucedidos en Chicago, ciudad a la que se vuelve, descontando el viaje final de regreso, para fantasear. Aun así, el sueño no es ilustrado, sino que se atiende a un ejercicio de analogía libre entre el pasar del tiempo en el parque Grant de la ciudad natal de Thompson y la descripción de lo que ha acontecido en la mente adormecida de los relatantes. Mientras los sueños se narran, experimentamos el paso del tiempo en Chicago mediante fotografías del parque Grant tomadas con una cámara fija de ángulo elevado, haciendo una exposición por día. Thompson insiste en que aquí, a diferencia de lo que sucede en sus otros filmes, la modorra es un puerto seguro para la subjetividad. El primero tiene lugar en 1990, Chicago, Illinois, EUA, y es del propio Peter; el segundo, misma zona, un año después, de Will. En ambos se intuye, valiéndose de la figuración, el miedo de lo que la herencia pone en juego, la transmisión de aprendizaje entre el chamán, hijo, cineasta y aprendiz. También Manuel, el primogénito de Don Chabo, más que soñar, sufre una pesadilla en la que él es un chamán, como su padre.

Cerca del final del metraje, 1994, Margotte se derrumba, su hija la espera a la entrada de la clínica. Tres años después, retorno de los dos amigos americanos al hogar de Don Chabo, ya muerto; el sitio está descuidado y abandonado, la tierra y lo que la rodea ha sido vendido, pero el nuevo propietario tiene miedo de poner pie allí debido a todos los espíritus. La puerta está abierta, el altar permanece enmarañado de telas de araña, intacto desde 1995, el día en el que el chamán fue llevado al hospital. Thompson envuelve a los santos para llevarlos a Manuel, el hijo mayor del chamán, en Mérida. Pero el vástago le dice al cineasta que él, Thompson, es el heredero de papá, así que los objetos proceden a ser envueltos en tela blanca para el largo viaje a casa.

Casi 500 anualidades de historia continuamente interrelacionadas; el relato oral persistente, como vemos, es uno de los instrumentos inefables mediante el cual la crónica circula. Flujos de tiempo puestos en forma a través del montaje y de la circulación propuesta entre la pista de sonido y el registro profílmico. Desde el año en que Yucatán comienza a ser, pisada tras pisada, colonizada, hasta la concluyente vuelta a Chicago, donde Will nos muestra, después de la defunción de su maestro, mediante los objetos legados por Don Chabo o recuperados de Oxkutzcab, aquello que, por el momento, resiste al vendaval del tiempo.

Las únicas cosas que Don Chabo llevó con él al hospital fueron su propia cruz y los cristales. Margotte, Manuel y el resto de la familia habían cuidado de él lo mejor que pudieron, pero no había cura para su cuerpo gastado. No más hombres viejos incurables vendrían a su altar, o mujeres buscando brujería, o víctimas de brujería en necesidad de exorcismo. No más bebés que calmar o gente que bendecir antes de que se dirijan al norte como trabajadores migratorios en los Estados Unidos. Sosteniendo sus cristales y su crucifijo, y todos los años de oración grabados allí, Don Chabo hizo su travesía. Antes de morir, cosió la cruz al chal y ató una nota al mismo: “Will, t’inkaatik tech le cruz yetel le sastuun. Tech t’in curazon. Ten t’a curazon”. “Will, quiero que te quedes con los cristales y la cruz. Estás en mi corazón. Estoy en tu corazón”. La mano estaba temblorosa pero las palabras eran claras. Esa era la cruz en la derecha, la que Don Chabo cortó de un árbol veinte años atrás. Margotte hizo el paño de altar para envolverla. Los cristales llegaron a Don Chabo uno a uno durante su vida. Esa fue su vocación, y la vivió en Oxkutzcab. Ahora su cruz y la mía están una al lado de la otra en Chicago, y mis manos sostienen los cristales. No sé si algún día entenderé sus signos, o si señalaban el camino que podía seguir. A lo mejor Don Chabo tenía razón cuando dijo que no tenemos un camino, simplemente unos breves claros en el bosque. El resto del tiempo estamos perdidos y buscando cosas que no pueden ser vistas. A lo mejor eso es lo que ha sido tan difícil para Peter de filmar, también, y para mí traducirlo. Tan difícil que nos llevó diez años y tensionó nuestra amistad. Pero la voluntad es fuerte. La familia sigue viviendo en Mérida. Los niños son hombres jóvenes. Su hermana es una madre. Margotte y Manuel luchan para llegar a fin de mes. Habrá viajes al norte para trabajadores migratorios y viajes al sur para reuniones. Visitaremos la tumba donde enterramos a su padre. Portaremos su canción, y la vida dentro de ella.

BIBLIOGRAFÍA

Los filmes de Peter Thompson, en Vimeo

HANKS, F. William. BIRTH OF A LENGUAGE, The Formation and Spread of Colonial Yucatec Maya. Journal of Anthropological Research. Vol. 68, págs. 449-471.

PECH, Ah Nakuk. Historia y crónica de Chac-Xulub-Chen. Trad: Héctor Pérez Martínez. Ed: Talleres graficos de la nacion; México, 1936.

NOTAS

(1) CRÓNICA DE CHIC XULUB (1562) REFERIDA POR THOMPSON

Cuando el navío español llegó por primera vez y los españoles posaron sus ojos en esta tierra, los mercaderes mayas fueron a donde habían echado anclas, y vieron las banderas blancas ondeando y fueron preguntados en español si habían sido bautizados.

Pero los mercaderes mayas no entendían el español y dijeron “Matan c’ubah than”, que significa “no entendemos vuestro idioma”. Y los españoles preguntaron: «¿cómo se llama este lugar?» y respondimos “Matan c’ubah than”. Y los españoles dijeron «“Yucatán”, deberíamos llamar a este lugar “Yucatán”». Y los comerciantes mayas dijeron «sí, eso es: “Matan c’ubah than” (no entendemos vuestro idioma)».

Así que este lugar aquí, nuestra tierra, que llamamos la tierra del ciervo y del faisán, la tierra de los ciclos ordenados, pasó a llamarse “Yucatán”.

ANEXOS

SUEÑO DE PETER (CHICAGO, ILLINOIS, EUA, 1990)

Mis hijos preguntan por el chamán: ¿era capaz de variar la meteorología? ¿hacía cirugía sin anestésicos? No, rezaba en un altar en una habitación pequeña. A veces en el invierno tengo este sueño: alguien me llama. Voy al altar de Don Chabo y apilo sillas encima suyo. Trepo y me balanceo en lo alto, y luego, porque las voces viniendo de arriba talan un agujero a través de su tejado, un hombre deforme y diminuto baja la mirada hacia mí. Me dice: “Mira”. Miro hacia abajo y observo a cuatro personas de pie enfrente del altar. El hombre diminuto dice: “Cada uno de ellos quiere tus ojos”. Cuando despierto, creo entender quiénes son las cuatro personas. El chamán, que quiere un aprendiz para heredar su altar, el hijo del chamán, que quiere heredar la tierra familiar, el aprendiz del chamán, que no está seguro de que sea digno de heredar el altar, y el cineasta del chamán, que heredó más de lo que esperaba.

SUEÑO QUE WILL CUENTA A PETER EN UNA HAMACA (OXKUTZCAB, 1991)

Ese escorpión que mataste hace poco me recordó a un sueño que tuve la otra noche. Y era una gran, gran araña y de alguna manera la pisé. Estaba muriendo porque se había salido de su red. Y recuerdo que mi reacción fue coger una estaca y simplemente clavársela en la cabeza. En otras palabras, iba a matarla. La otra gente estaba alterada de que hubiese sido herida y los recuerdo diciéndote, Peter, que la única manera de curarla era que hicieses que durmiese al lado tuyo. Lo espeluznante, lo más espeluznante para mí, era que tenía la cara de Don Chabo.

SUEÑO DE WILL (CHICAGO, ILLINOIS, EUA, 1991)

Cuando llego a casa, tengo este sueño: al principio, estoy en lo alto de una pirámide con Don Chabo, pero no rezo en alto y me siento mal por eso. Luego abandono y desciendo hacia una multitud de mayas; algunos de ellos están peinando un camino hacia la pirámide, me invitan para que me una pero la escoba que me dan está llena de espinas y mi mano se corta. Abandono en la oscuridad caminando por una carretera que contiene algunos árboles. Hay murciélagos ahumados empalados en las ramas y apesta. Algunos tipos llaman por mí: ¡Will! Pero me alejo hacia la noche solo. Sé que estoy caminando cara el agua aunque no sepa dónde esté. Ahora me hallo en Lake Michigan y aferrándome a las rocas, el agua está subiendo y me encuentro atemorizado, una ola me traga, y me sorprendo de que pueda respirar bajo el agua. Me despierto en Chicago sintiendo la presencia de Don Chabo pero inseguro de a dónde hemos llegado.