Unos pequeños apuntes, devorados progresivamente por espectros, sobre The Place Where the Sun Sits [Taiyô no suwaru basho] (Hitoshi Yazaki, 2014). Porción chica de un filme inabarcable, poblado de enigmas.

1. VENTILADORES Y PÉTALOS

A vosotros toca, si vuestros corazones no desmayan, profundizar y resolver; en cuanto a mí, pobre cuentista, voy a mostraros unos destinos horribles entre todos los destinos. Seréis mucho más felices que yo si podéis creer que una Providencia ha sido el tejedor de semejantes vidas, y si podéis descubrir el objetivo y la misión de existencias como éstas.

Madame Putifar, Pétrus Borel (El Licántropo)

Elegir mostrar una sucesión de acontecimientos separados por diez años de diferencia, y entresacar de ellos los paralelismos, brechas, heridas y pasiones enterradas, no es tarea fácil. Exige a un cineasta, antes escritor, en primer lugar lector de una novela (Mizuki Tsujimura), plantearse un esqueleto sólido, un andamiaje desde el que viajar y retornar, tomar el billete de ida y cambiarse de tren a mitad de trayecto, sin que en este transbordo se produzca una barata concomitancia entre lo que fue, es y seguirá siendo. En otras palabras, el match cut como el amigo peligroso con el que irnos de fiesta una mala noche, a sabiendas de que volveremos a terminar en la cuneta rememorando los motivos de que Laura era así, y porque no se atrevió a pedir la mano a fulano, ahora está con mengano. Sí, es lindo, permaneceremos sentados fingiéndonos camaradas y novelaremos nuestras vidas para, juntos los dos, hacernos creer en una suerte de senda marcada. Al traste con esas madrugadas. Las concordancias, aquí, se dan en diagonal.

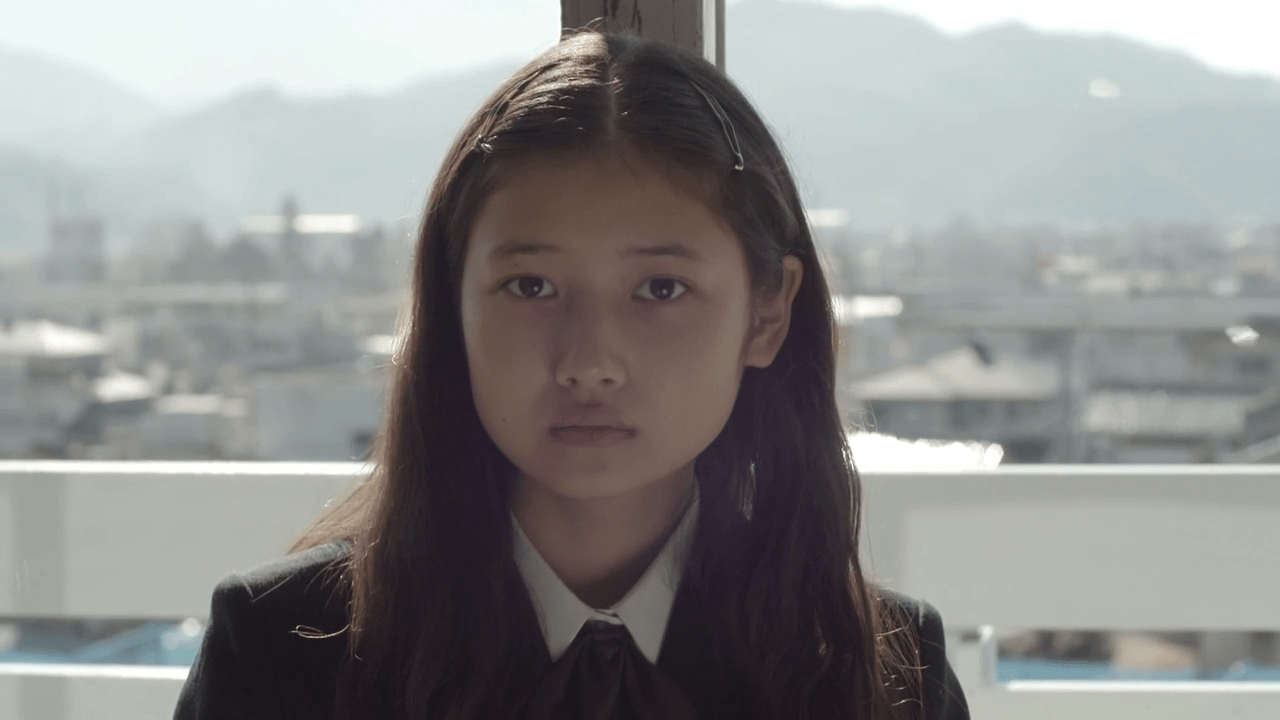

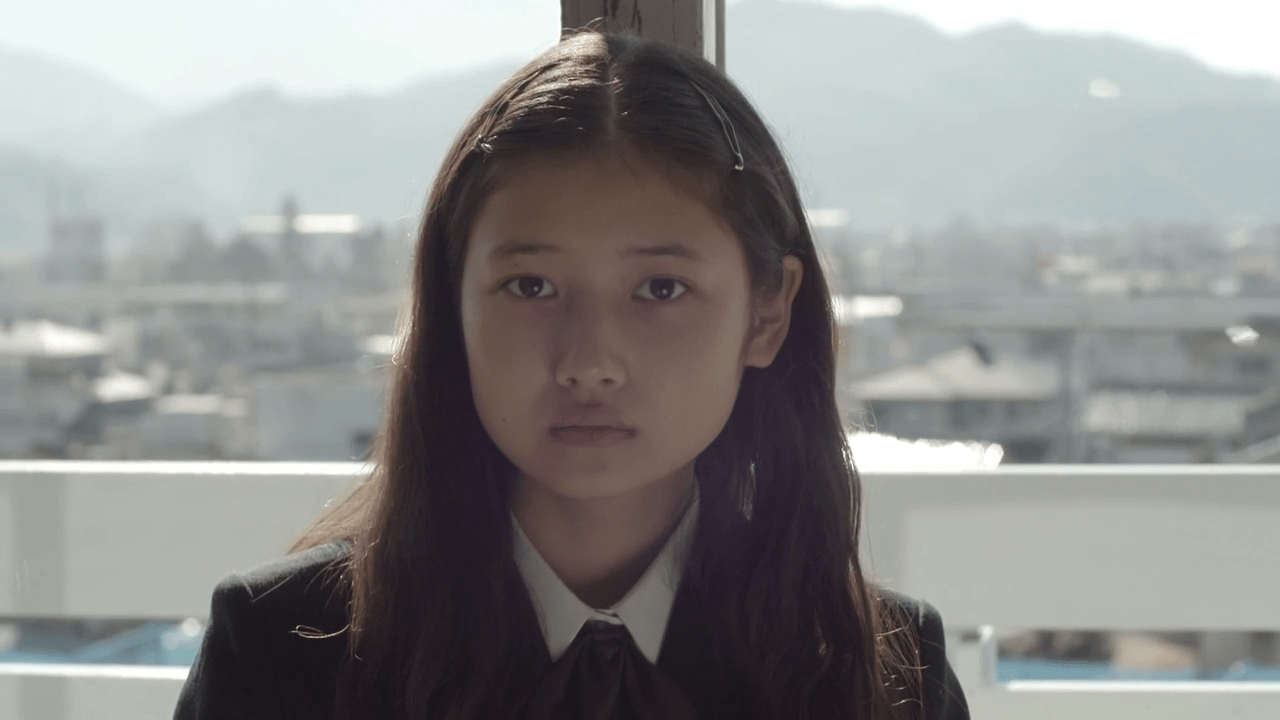

Lo que sorprende, extraña y desconcierta en esta historia situada en dos momentos en el tiempo, instituto y trabajo, los que viven en la capital, Tokio, y los que permanecen en el lugar de nacimiento, es la insistencia queda en no reconciliar no ya lo ocurrido con lo hogaño, sino el presente con vagos signos en demasía directos, frontalmente literarios. Son dos las personas que vivieron una serie de experiencias vitales en sus años de estudiantes. Presentadora de radio y televisión por un lado, actriz de notable fama por otro. Kyoko Takama y Kyoko Suzuhara, mismo nombre, diferente apellido. La llegada a la escuela de la segunda, nueva alumna en clase, es recibida por su futura amiga con una ligera turbación, alguien que mira al otro asombrado ligeramente, también intimidado, porque ve en él una ingenuidad pequeñita; quizá la observadora se encuentre perdida en su propio trayecto, desviada hacia una posición emocional esquiva, arisca y dubitativa.

El plano medio del descubrimiento está acompañado de un movimiento, y es el del pelo de la chica, movido artificialmente por una fuente externa, decisión consciente del cineasta de añadir algo de pequeña epifanía, en retrospectiva, a un instante en negrilla para el lápiz del futuro biógrafo. Después de que Takama sienta su cabello airearse por la ventana abierta de la clase, dentro de la diégesis del filme, arrebata el contraplano: Suzuhara mira al fuera de campo del exterior mientras unos pétalos ennoblecen y aniñan su talle. Vuelta a Takama, que pretende acercarse a la moza, al regresar al contracampo, la cámara se aproxima temblorosa hacia la nueva estudiante, ya no cae ningún pétalo, pero es cuando el movimiento del aparato remata y la recién llegada se da cuenta de que está siendo observada y, en consecuencia, examina también, que vuelven a derramarse unas pocas hojas más. Un pequeño detalle, deudor en grado cero del accidente, una pizca de manierismo digital que no llega a recargar lo suficiente la imagen de pictorialismo remilgado. Breve encuentro, unos signos para la vida. El ventilador y unos pétalos de más. El destello de las miradas cruzadas permanecerá en nuestro inconsciente, y al retomar el filme, deseosos de atar los cabos y reconocer ya todos los nombres desde el comienzo, se produce la bella confluencia: Takama mira con genuino interés, pero algo la llama a alejarse, marcar distancia, comenzar el recreo de las ironías bordando la doblez. Suzuhara, no obstante, permanece atónita, la espectadora moral y silenciosa de los años que recorren su calendario. Ambas escriben su nombre en la pizarra, pero en plano detalle el de la chica silenciosa es borrado por la mano de Takama. No sabemos de quién es la extremidad, un espectador occidental ni discernirá a ciencia cierta qué es lo que escribe a cambio del apellido previo, pero intuirá que se trata del apelativo que segundos antes había concedido a su nueva compañera: Rin-chan. Un tiempo después, todavía en la problemática juventud, en la ruptura de su amistad, el sobrenombre será borrado y el apellido original restituido al entrometerse una supuesta traición en el vínculo.

2. YUKI MIZUKAMI DIVISA EL CIELO Y EL CLIMA ENMUDECE

Podrás tener mil romances, nunca con sinceridad

No huyas de mí, versión acústica (Kenny y los Eléctricos)

Ella es el personaje que recorre el filme paralelizando sus estrategias, denotando su marabunta emocional en reserva, a la manera de los intérpretes que, desde nuestra infancia, llevamos en nuestro corazón y no nos abandonan, una Ruby Gentry japonesa, a la que podríamos ver matando después de llenarse de ilusión ante una tarta regalada por papá, pues así operaba el cambio de sentimientos, de vértigo como una ruleta rusa, que una vez dominó con mano firme esa gran factoría de pesadillas americanas. La primera vez que uno ve este filme, Yuki no impresiona, se escapan las intenciones de esta mujer por momentos de luto, en otros con el más inocente pijama casero, al por lo menos firmante. Claro, ella viajó a la capital, a Tokio, dejando atrás el pasado ─algo a lo que volver con cuidado─, no sea que vaya a matar nuestra amada con reparos independencia. Diez años antes de ser un nombre de relumbre en el mundo del diseño bajo la marca Holly, soñaba con Audrey Hepburn y releía la novela de Capote que luego adaptó Blake Edwards, repitiendo continuamente esos desayunos en Tiffany’s. Quería conseguir esa gracia, independencia y libertad de la Golightly. Como la chica guapa pero sin despampanar al más chulo de la clase, Kiyose, comparte confidencias con la “rara”, maltratada y finalmente decidida Michiko. Juntas se reparten auriculares mientras Yuki presume de jersey nuevo. Pero del cariño a la crueldad, cuando se es joven, median unos días, un deseo de cambiar de bando, quizá de ser perverso por el mero hecho de saber qué se siente por una vez en la vida. Así, unos tejemanejes que no viene a cuento desgajar hacen que, puesta del lado de Takama, desprecie la confianza de su amiga inadaptada, y termine propiciando su encierro en la sala oscura del campo de baloncesto del polideportivo. Una oscuridad que atrapará tanto en off a la pobre Michiko que, después de las tinieblas, resta un plano de ella huyendo en bicicleta hacia el pueblo, lejos del instituto y las absurdas luchas de egos entre las chavalas. Por medio de Suzuhara, hallaremos que una década más tarde ya es ama de casa y madre de dos hijos en Niigata. Nos quedamos tranquilos.

Pero Yuki, ¿qué es de ella? Pues al final también sufre el despecho de Takama, en la forma de un robo de falda. La inmediata reacción es seca, sin concesiones, tan evasiva como sus miradas a un eclipse, acompañada de multitud de colegiales, ataviada con unas gafas de cartulina. La emoción indefinida que me posee al contemplar este avistamiento por segunda vez me trae a la cabeza las ojeadas al fuera de campo de la librería de Jenny en Le champignon des Carpathes (Jean-Claude Biette, 1990). Aquí Yazaki ni le filma los ojos, pues están tapados, sin embargo, ella mira algo que se le escapa, conforme a nosotros se nos escapa ella, y en esta red donde nos perdemos personajes y espectador sentimos vértigo, la trepidación minimal del cine que nos echa por la borda del precipicio y luego nos recoge con una cuerda de dudosa firmeza, no vaya a ser que pillemos confianza excesiva.

En el presente, tras volver al hogar familiar, la vemos de nuevo como una niña. Antes habíamos comprobado lo arisca y tierna que era al mismo tiempo con Shimazu, enamorado en secreto de ella; lamentablemente para él, en diez años da la sensación de que esa ternura nunca se manifestó directamente, o con la intensidad deseada. Al infortunado le quedaban unos vistazos rápidos a uno de los fetiches de su deseada Yuki: su nombre impreso en sus posesiones más íntimas, del almuerzo a la ropa interior. Los fantasmas de la juventud desembocan en obsesión y erotomanía, filmada entre maniquíes ese oscuro objeto del deseo, en una noche pasajera y que deseamos dure sin reparos, como cuando se introduce la luna llena en las películas que guardamos en nuestro espíritu, desde una Roma amedentradora avizorada por Monte Hellman en Road to Nowhere (2010) hasta las luces inacabables de las metrópolis digitales de Michael Mann. El juego entre Yuki y Shimazu se prolonga, con un gato sostenido por el macho al que se prohíbe entrar en la habitación femenina, tan delicadamente ataviada de objetos banales como en Strawberry Shortcakes (Yazaki, 2006) lo estaban las de las cuatro chicas (atención a la manopla encima de la lamparita, qué bella imagen, innecesaria explicación, pero es tan de Yuki…).

De vuelta a la casa familiar, la visión de Takama en la televisión le trae de regreso las travesuras más inocentes a la mente, lo percibimos en su sonrisa, en ese decirle a papá que vaya comiendo, pero en el exterior, la llamada a Suzuhara, ahora ocupada en el proscenio enfrente de un rinoceronte de atrezo, le trae de vuelta la confusión sentimental. La actriz no tiene tiempo para hablar del pasado, una vez que, sin ganas de revivir viejas batallas, Yuki menciona el nombre de Takama. El cambio sucede, en la atmósfera (las nubes asolan el cielo), en la localización, de los tejados al cementerio, donde en un mismo plano pero pasándose el turno se cruzará la Yuki del pasado con la presente, de luto, yendo a visitar a su abuela, deseando que pueda volver una y otra vez para desahogar sus penas ante la lápida. Los confidentes de la femme fatale son los muertos. El humo de incienso ahoga la pantalla con la muesca libertaria del tufo de los cigarrillos de Kyoko y Ema en Mubansô (Yazaki, 2016), fumando al lado de un río en un atardecer que seguimos sin poder olvidar. Se reporta, al término de la oración, un cambio en Yuki, y después de una última llamada a Shimazu, su eterno rechazado, para decirle que está en la Quinta Avenida de Nueva York, mira al cielo, sin eclipse esta vez, se inclina ligeramente a modo de reverencia y la cámara, en un paneo sin grandes aspavientos, pero efectuado por un consciente Yazaki de que será la última vez que la muchacha se manifieste ante nuestros ojos, la muestra bajando las lápidas, escaleras abajo, mientras un tren pasa, uno de tantos. Yuki desciende de la montaña más alta, en medio de los muertos, como Mary Elizabeth y el reverendo William Asbury en el filme de Henry King (1951). Al esfumarse esta escena en el tiempo, creo con sinceridad que es el personaje más atravesado que ha filmado el director japonés; ella está sobre la tierra, perpetuo acertijo, sin materializarse claramente su sana y pelín maligna perversidad ─pienso en la Reiko de Banka (Heinosuke Gosho, 1957)─, y de manera simultánea auguramos que a nadie le costará más dejar de lado el pasado, pues cada personaje, en este filme de encuadres poco simpatizantes con el espectador en busca de imágenes nuevas (malditos ingenuos somos, pero ojalá no mudemos el carácter), se enfrenta a los rastros de su historia mediante diversas estrategias, teniendo invariablemente que ver con una elección: dónde residir, cómo gesticular y bajo qué guisa hablar en relación a esos años donde un círculo de siete muchachas riendo y soñando con el mundo por venir, mientras eran golpeadas en sus tiernas faces por el reflejo de los CDs de los muchachos llenos de bravura al impactar el sol en su plástico, creía en secreto que el grupo era para siempre, como cualquier persona de dieciséis años con una mínima ilusión por el mañana.

3. A TÍTULO DE HASTA LUEGO

El futuro, en el filme de Yazaki, no se estructura en base a la dualidad de dos estudiantes, como todo parece indicar en la primera escena del filme, al contrario, se desconfigura, manteniendo su insistente firmeza, a la larga la que nos despista, para luego volver a recolocarse, guiados por miradas silenciosas que intentan hacer las paces, desde el pasado, desde el presente, Suzuhara invitándonos en el instituto a escucharla y verla tocar el piano, Takama sellando con la piedra (antaño el símbolo de la ruptura sentimental, ahora capituladora del álbum de los recuerdos escolares), Shimazu haciendo la mudanza ─en medio de ella nos despedimos de su semblante lánguido─.

Retrocedemos a la sala oscura, aquella donde Takama se hacía ilusiones de ser Amaterasu (busquen la historia de Ama-no-Iwato en cualquier libro, les hará pasar un feliz rato), sintiendo que allí, en las cuevas, en la sala de los trastos del instituto, era bañada por la luz que los de afuera habían perdido. Al cabo del relato, la asunción de lo que se ha ido abandonando por el camino de los años desola hasta hacer llorar, una amiga, un amor, las miradas sin segundas, ahorita es una desgracia, y eso ultima haciendo entristecer incluso a la mismísima diosa del sol. Yazaki no precisa hacer arder la pista de juego en un vano enfrentamiento para dar fin a su cuento adaptado. No, una pregunta, la que todo aquel poseído por sus años donde se creía que el mundo era su corcel, se termina haciendo, y es aquella que, en voz baja, duda honestamente, hacia uno mismo, al que escucha, si por fin, de una maldita vez, puede ser libre. Claro, Takama, no hay ninguna puerta deteniéndote.

Dedicada a James L. Brooks (la Lisa de How Do You Know inscribiría la última frase de este escrito en un pósit de su nevera)

![Four Seasons: Natsuko [Shiki Natsuko] (Yôichi Higashi, 1980)](http://unatumbaparaelojo.com/wp-content/uploads/2021/02/vlcsnap-2021-01-27-01h02m02s539.png)