CARGAR LA FORTUNA

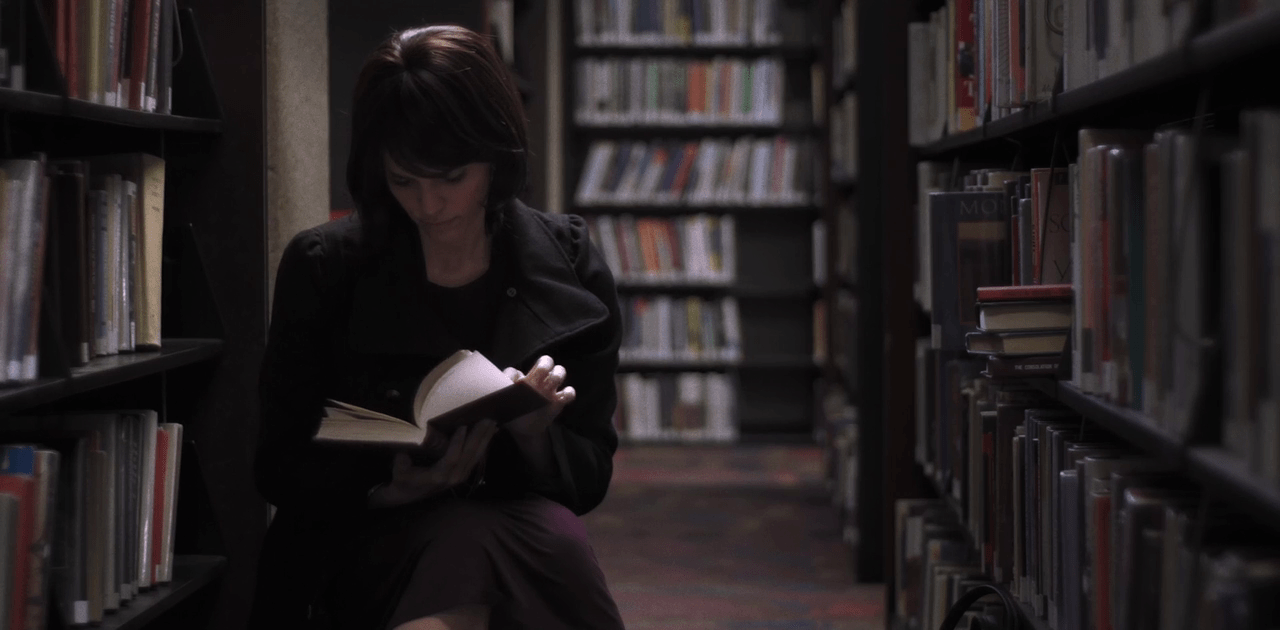

Woman from the Provinces [Kobieta z prowincji] (Andrzej Barański, 1985)

No, no es idealización de algo distante lo que así anima un momento pasado, porque no se te oculta como sórdido aquél y su ambiente, cuando oías el son de las campanas, sin nada precioso o amado donde dicho momento se fijara, tal el insecto en un fragmento de ámbar. La nitidez de su impresión, cuando tú absorto, cerradas las compuertas de los restantes sentidos, contenías la vida enteramente en una percepción auditiva, inútil entonces e inútil ahora, opera el encanto tardío de la evocación, haciendo la imagen más bella y significante que la realidad. Y de ello supondrías cómo la importancia o fortuna de una existencia individual no resulta de las circunstancias trascendentales o felices que en ella concurran, sino, aun cuando anónima o desdichada, de la fidelidad con que haya sido vivida.

Ocnos, Luis Cernuda

Extinta la memoria dilucidadora, no queda ya otra cosa que la luz impactando sobre la ventana, cambiando con desvelo ingenuo el matiz coloreado del tomillo, la celidonia y el diente de león, no recordará ya la anciana Andzia que la combinación de esas especias y plantas proporcionaba unas cuantas monedas, ella siempre dispuesta a recubrir el recorrido hermético, opaco, solapado, de los días con combinaciones causales, conciencia de remendona, dos trozos de tela, unos lazos, los vende en el mercado mientras despreciables viejas piensan que cualquier harapo de sus hogares vale más que eso, oídos sordos, oídos sordos. Mientras la memoria permanezca, aun amenazada por desvelos sobreexpuestos de destellos germinantes que bien podrían anunciar también un final, Andzia recordará, su vanidad no es más que concordancia acorde al mísero camino de medio siglo cercado en provincia polaca. El filme de Barański camina decidido hacia atrás permitiéndose volver sobre la vejez de Andzia para que comprendamos. Entonces, poco costará, retomando el orden inverso que aguijonea la cronología en este filme, enlazar de dónde venían esas especias, para qué servían: sin papel o tela para secar las hierbas, la niña recogía bardanas y hojas de rábano picante, asegurándose en desterrar rastros de humedad, así luego extendía las hierbas para venderlas. He ahí las monedas. Aquellas no aceptadas cuando el párroco que dictaba escolarización se las ofrecía al verla con los zapatos descalzos, mala manera de ir a misa los domingos. Recordar el orden de las cosas sin gracia, revelación, pena ni condena, sino con la aclaratoria clarividencia de quien tiene el suficiente sosiego para pensar mientras hace croché durante horas, pues también ha casado su mente a diversas tareas durante los años de entreguerras, la II Guerra Mundial, o el periodo donde la República Popular de Polonia imponía represalias, fusilamientos y exilios.

Es esta luz casera matutina, de primeras horas nubladas, la que acogemos sin tinieblas, emplazándonos en el entorno de posguerra, sesenta años después del nacimiento de Andzia, un día cualquiera de unos años más cercanos al acá de la realización del filme que al allá al que luego se remonta el metraje.

Es esta luz casera matutina la que reconocemos, la que nos enclava, esta tenacidad de un encuadre sintético, amplio, muy angular, privilegiado a la hora de adaptarse a la disposición particular de viviendas y recodos naturales, calles en las que nunca circula demasiada gente, avezado en la captación de singularidades dramáticas, esquinas, muros de carga, depositados en la duración de instantes de un singular decoro femenino, silencios que alientan simpatía, o murmullos de fondo que preludian incomprensión, marginación, rechazo, hacia quien dice lo que piensa.

Es esta luz casera matutina la que acompaña al bebé dando sus primeros pasos sobre la hierba, caerse y llorar, brotando a una existencia en la que desparramamos nuestra voluntad para luego reengancharla en enmiendas desafiando lo valetudinario del entorno celeste, la réplica de quedo desespero orgulloso, consejos de madre pilluela; Andzia, de Cristo coge la estampa y se agarra a ella en una prueba para puesto de trabajo en planta estatal, un gesto que se nos concita en plano detalle con incandescente cercanía hermanadora. Colocados con la mayor conciencia, una serie de acercamientos ínclitos pueblan el metraje, unas manos trabajando la tela, unos labios besando la estampa, monedas arrejuntadas, los restos del pescado que los alemanes destinan a los críos, el collar de ámbar del hijo de una señorona, dedos que trabajan la máquina de tricotar, el esfuerzo, atención, separación explícita del ambiente, adaptación de un cineasta, Barański, y de un director de fotografía, Ryszard Lenczewski, volviendo a sorprendernos en estos meses de una primavera tardía.

Por desgracia, en otros filmes polacos pudimos ver la luz más arisca, rota, hecha descuido, fuente de malestar, los trabajos lumínicos más descompensados de una rama del cine moderno, ahora, empero, descubrimos que por los mismos años se estaban filmando las obras más refinadas, delicadas, cada trabajo remitiendo al cuidado de un Arnaut Daniel, cada noche cercenándonos recuerdos nebulosos, concepciones erradas, la luz de una Polonia a través de la cual repasamos momentos ya fijados, haciendo unidad con nuestros miles de presentimientos y necesidad de rehacer la historia del cine, de cada cine, nuestro trabajo llevará más de una vida, la ociosidad, contemplación de una luz nueva, ese es el porvenir que reclamamos. No admitimos distracciones.

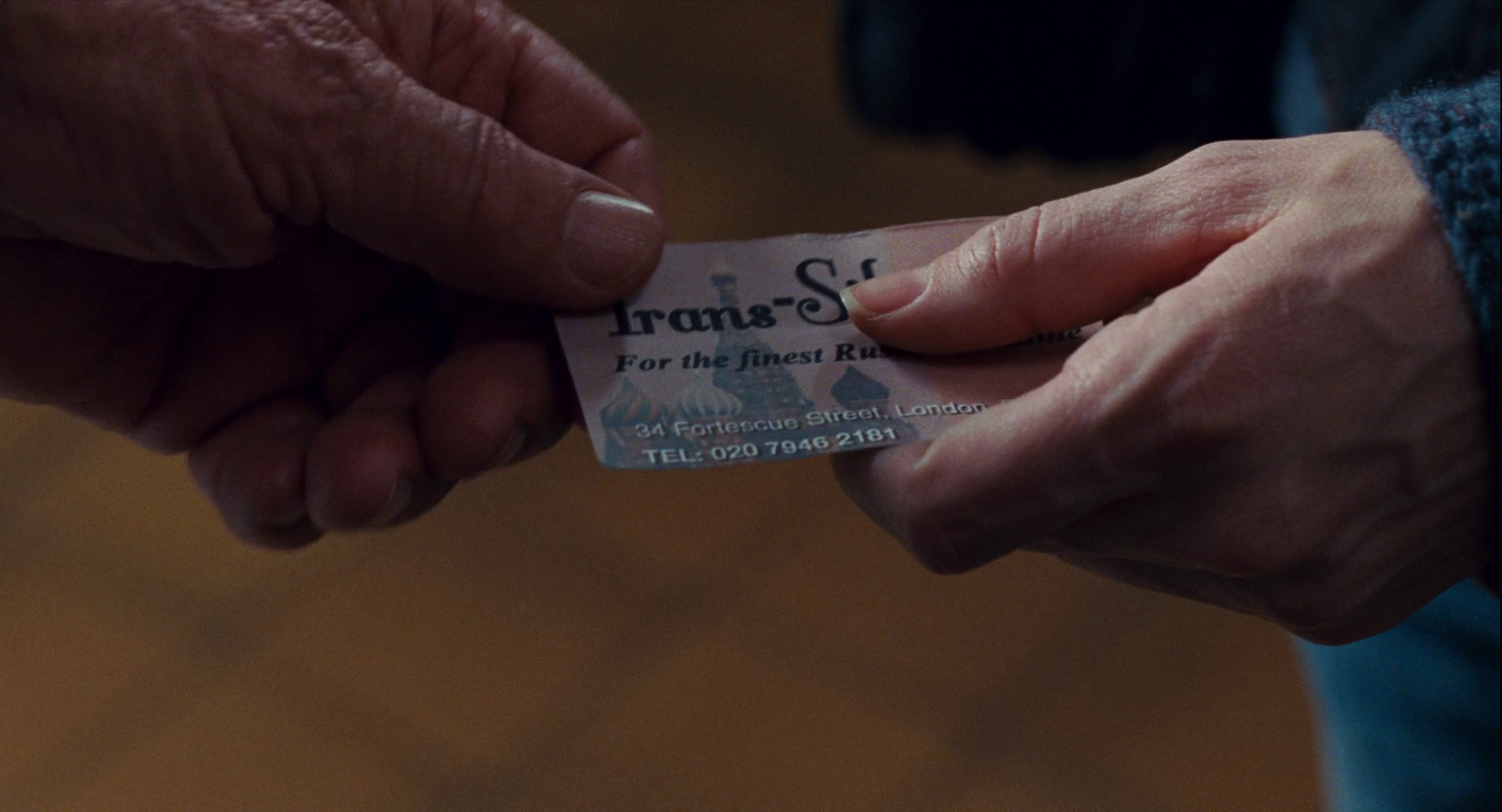

Polonia bajo la producción del estudio Kadr, recabamos ─con la exigua información de que disponemos─ que se trataba de un grupo políticamente más propenso a un ilusorio centro, lejos de fervores izquierdistas o abiertamente reaccionarios, casa bajo la cual nuestro temido Jerzy Kawalerowicz realizó buena parte de su producción. Alejado de una reivindicación honrosa que acapare a un movimiento, un grupo, una camarilla, en los cuatro filmes que hemos podido ver de Barański, adaptaciones literarias sin excepción, esta que nos ocupa coescrita con el autor original, Waldemar Siemiński, no encontramos una mundología evidente desde la que atalayar nuestros sentimientos más románticos, esas escapadas al fin de una era de generación derrotada que vislumbramos incluso en el filme polaco más turbulento ─Pasja (Stanisław Różewicz, 1978)─, con Barański, sin embargo, sentimos siempre un carácter de especificidad y adherencia insistente al grupo o personaje concreto, casi como introduciéndonos de lleno en un extracto cualquiera del extenso paisaje natal, y negándonos siempre la occidentalización o el carácter de universal inmediatez. Pervive, sin servir de precedente, un término medio, una distancia, incluso jugada en gráciles y violentos paneos o zooms ─By the River Nowhere [Nad rzeką, której nie ma] (1991)─, en la que entramos de lleno, sin pórtico aunque encuadrados con certeza, en el acaecer concreto de circunstancias biográficas que no deben nada ni a la gloria ni a una honradez nacional, biografías tomadas porque los cuerpos estaban ahí, buscando algo, perfilando el tono nada histórico de un paisaje urbano, campestre o de provincias, caso que nos ocupa, por el que unos cuantos detritus de la historia del meollo de la centuria pasada eligió emplazar sus líneas rojas y negras. Kobieta z prowincji sitúa las ramas amargas de una historia vital a la que vamos diciendo adiós con la mano mientras retrocedemos, año tras año, sin salvación, en la vida de Andzia. Las posibilidades de un registro fiel a la pulpa material de la tierra, sus vientos, ruidos, bichos, bordillos, hierbajos, que han obtenido la síntesis límpida de un objeto al cual miramos desde un ángulo, dos, tres, privilegiados, pero no aumentando demasiado el número, para luego pasar a la incierta toma donde una reacción no esperada trastoca el económico registro. Ahora sí, tan lejos y tan cerca.

La osada inventiva y recursos técnicos que Barański reparte con suma discreción a lo ancho del metraje incluyen rápidos transfocos, insertos que calificarían como letales, súbitas aperturas y cierres del diafragma, desorbitaciones que propulsan la espacialidad diáfana de sus planos hacia reinos donde unos ojos puros, constantes, no bastarían para captar los tintes trascendentes que en ocasiones concede la realidad cotidiana. Lo esencial surgirá al yuxtaponer con sabiduría imágenes claras y oscuras, tomas largas y cortas, instantes de movimiento y quietud. En la imbricación del tejido fílmico se juega la fuerza de la película. Consolidadas por el cineasta, tratamos con incompletitudes, variaciones, como las representadas por las figuras históricas del hombre y la mujer: nos sentiremos un tanto espías observando a los varones haciendo valer las responsabilidades propias de su condición social en la hora del cortejo y la impostura, a las doncellas sublevarse en voz baja, duchas en las lides del mareo, la indecisión, el desplante, irguiéndose con disimulo en valedoras de su poder embaucador, sucedía tanto en Tabu (1988) como en A Bachelor’s Life Abroad [Kawalerskie życie na obczyźnie] (1992), y asimismo con el filme que nos ocupa, el salto al matrimonio semejará el postrero ardid inmovilizante, arbitrio mortal escogido a tientas.

Quedarnos quietos desde un ángulo privilegiado nos fija y nos hace atender a intercambios donde nadie parece tener la voz claramente cantante, un azar que no nace del cinismo del “mírelos, deles una moneda”, más bien surge de aquel que, progresando entre los mundos muertos bajo la nieve eterna, enfría poco a poco el universo exangüe, jamás conculcado por ciertos seres humanos que bien podrían encarnar a la esposa de Lot, los mercachifles del gobierno que toque, incapaces de encajar un piropo a tiempo, el marido con sueños de koljós y guarderías, en un mundo que pronto iba a manosear el término camarada hasta hacerlo vomitar, luego, pasados los años, pegado frente a la maldita televisión viendo deportes, la sensibilidad acallada, estos hombres y mujeres crepitan la buena voluntad de quien se satisface con poco pero necesita ese poco para al menos no sentir que sus pasos los dirige un cruel sotavento, proa, popa, extremo de una casa más larga que ancha, entreguerras, tres habitaciones, cuarto de baño, cocina, vestíbulo, posguerra, era el sueño de la hija, ¿de qué ha servido cuando sonríe más la madre que la primogénita? Engañosa falta de ambición que, fíjense, acaba terminando por transmigrar en esencia de la tierra baldía. Los damos por sentado, y los planos no hacen nada porque no los demos por sentado, por eso el filme requiere de una particular predisposición, aquella que escarbando bajo la ruta cuesta atrás de genealogía de anciana serena encuentre sus piedras de toque en triunfos y derrotas, intentos de salvaguardar la pequeña cosa que era algo más que nada, los paneos encuentran su concurrencia deseada al volver a la infancia, el sol cálido, la desgracia económica, el apretujamiento en vagones-hogar en los que el plano detalle vuelve en una de sus últimas manifestaciones, dulces traídos por papá, sazonados, sobre las hijas durmiendo, todo el futuro por delante, lejos de rayos de poliédrico abucheo, el sino de los tiempos, reposando por un instante mientras cae el azúcar.

El andamiaje de cineasta a la intemperie osada de la templanza, un retome de la rima asonante, de darnos el lujo de esperar por el relieve, las curvas, contornos, auras, de las cosas vivas y muertas: un tomate, un medallón que ayuda a abrochar Andzia antes de perderse ahogado el marido en un río, la salvación de la historia no vendrá con la épica aquí, reclamaremos la cadencia, la repetición, panorámicas tres veces de derecha a izquierda, filmados los recién casados, sin amor correspondido, a la ventana, la noche y las flores, rezumando un olor que solo percibimos como ansiando un fulgor arcano, el aproximarse de la Décima Esfera. Deriva esta disposición de notas retornadas en movimientos recapturados, evidenciando no el caos ni la indiferencia, mas esas pequeñas separaciones en cuadro ─la confianza para tomar la escena, los cuerpos, de una toma, ningún miedo a paralizarlos, y ellos continúan su devenir─, de un lado de la casa, el enamorado, Tadek, una tarde hermosa, crepúsculo cerniéndose sobre el banquete de bodas, dejado atrás al amado, seguimos en travelling esquinado a la novia, uniéndose al banquete, sabemos que la satisfacción de Andzia comienza a disminuir, sin tocar los bajos fondos, la conocemos lo suficiente a estas alturas, los comensales la esperan, un beso que no dará, los que bailan a la derecha y al fondo, casi siluetas animando la tarde derrotada, luego, tras el incorporarse, acercándonos a la mesa desde un ligero plano picado sin solución de continuidad, estamos ya rodeados por la desgracia silenciosa de la elección rota, un futuro que se pierde, pasa la novia a beber de la copa, mirando al cielo con el trago ella, nos aproximamos a los labios desde la media distancia, luz sobreexpuesta, a punto de cubrir de blanco el campo visual. Otra concesión silenciosa, rodeada de sonrisas, complicidades, los campos que escucharon emerger pies de niña curiosa, cediendo en la puesta de sol otra varilla más del abanico con el que despertó, dispuesta a caminar hacia una inexistente frontera, con la esperanza de encontrar un trozo de orbe en el que posar su pequeño mercadillo.

Woman from the Provinces [Kobieta z prowincji] (Andrzej Barański, 1985), disponible online

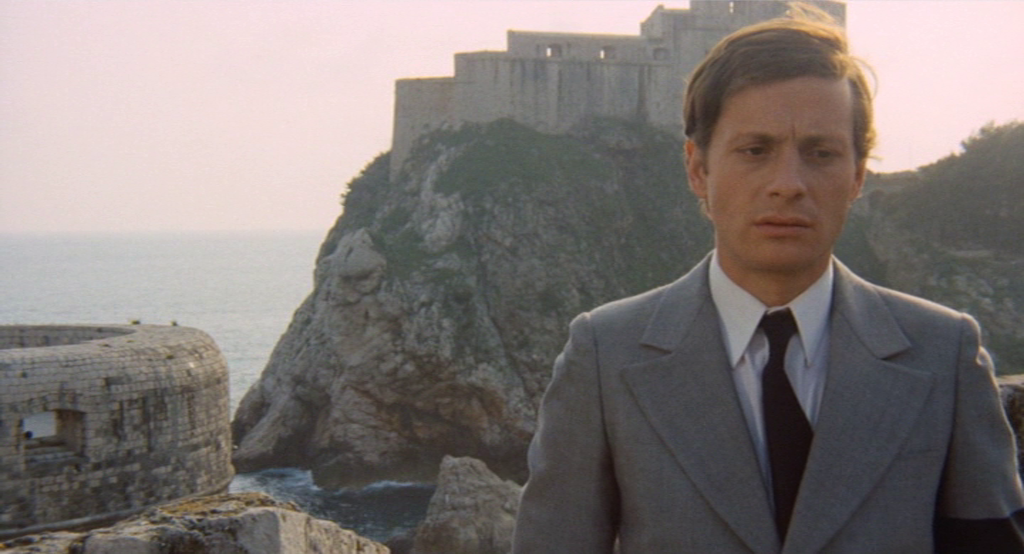

![Loneliness of the Couple [Samotność we dwoje] (Stanisław Różewicz, 1969)](https://unatumbaparaelojo.com/wp-content/uploads/2023/04/Loneliness-of-the-Couple-Samotnosc-we-dwoje-Stanislaw-Rozewicz-1969.png)