EL FIN DE LOS INDIES, «DEATH OF THE SAYLES MEN»; por Jon Jost

«End of the Indies, Death of the Sayles Men» (Jon Jost), en Film Comment. Vol. 25, n° 1, enero-febrero de 1989, págs. 42-45.

Ha pasado casi una década desde que el Independent Feature Project proclamó la existencia de un “nuevo cine americano”, una etiqueta colocada al lado de una cosecha de películas off-Hollywood que por entonces estaban siendo estrenadas: Alambrista! de Robert M. Young, Gal Young ‘Un de Victor Nunez, Northern Lights de Rob Nilsson [con John Hanson], y Return of the Secaucus Seven de John Sayles. Desde entonces, una larga lista de títulos ─que van desde los exitosos excéntricos Chan Is missing de Wayne Wang y Strangers Than Paradise de Jim Jarmusch a las iniciativas más tradicionales de Paul Bartel (Eating Raoul), o Young─ se han apretujado con una incluso más larga lista de productos salidos directamente de Hollywood (aunque “off-studio”) para reunirse bajo el mágicamente consagrado paraguas de lo “independiente”.

Diez años después, compilados bajo la bandera indie, uno es más propenso a encontrarse con una lista de ejecutivos de estudio, abogados, distribuidores, y expertos en spin-off televisivos que a hacerlo con un verdadero cineasta, mientras que las discusiones circulan alrededor de variantes del tema preferido en las comilonas de poder de Hollywood ─la financiación creativa─ en vez de tratar la una-vez-importante estética, o ─Dios no lo quiera─ arte. Mientras nos acercamos a 1990, podríamos preguntarnos dónde se sitúan las preocupaciones indie a lo largo del continuum que va de los dólares y centavos al sentido fílmico.

Mirando hacia atrás, la situación actual podría ser fácilmente predicha: la mayoría de los filmes promocionados por los abanderados y partidarios de la IFC fueron, desde el comienzo, filmes sólidos con un presupuesto modesto, inclinaciones liberales y mínimo estiramiento de alas artístico. Acumularon ─algunos de ellos─ un box office modesto, elogios liberales y palmaditas críticas en la espalda proporcionales a su atrevimiento artístico: solo tibiamente maravillosas. A la merced de estos filmes, el indie americano se habría esfumado, rápida y despiadadamente, a la manera del nativo americano.

En cambio, una serie de peculiaridades ocurrió, interrumpiendo este guiso de papilla con sabor a PBS y convirtiendo a la escena indie en algo tan bizarro como la física de partículas subatómicas: en el espacio de unos pocos años, un puñado de filmes, cada uno con su propia historia encantada, emergió para obtener no solo reconocimiento crítico ─sobre todo en la América de Reagan─, también una distribución decente y un saneamiento del box office.

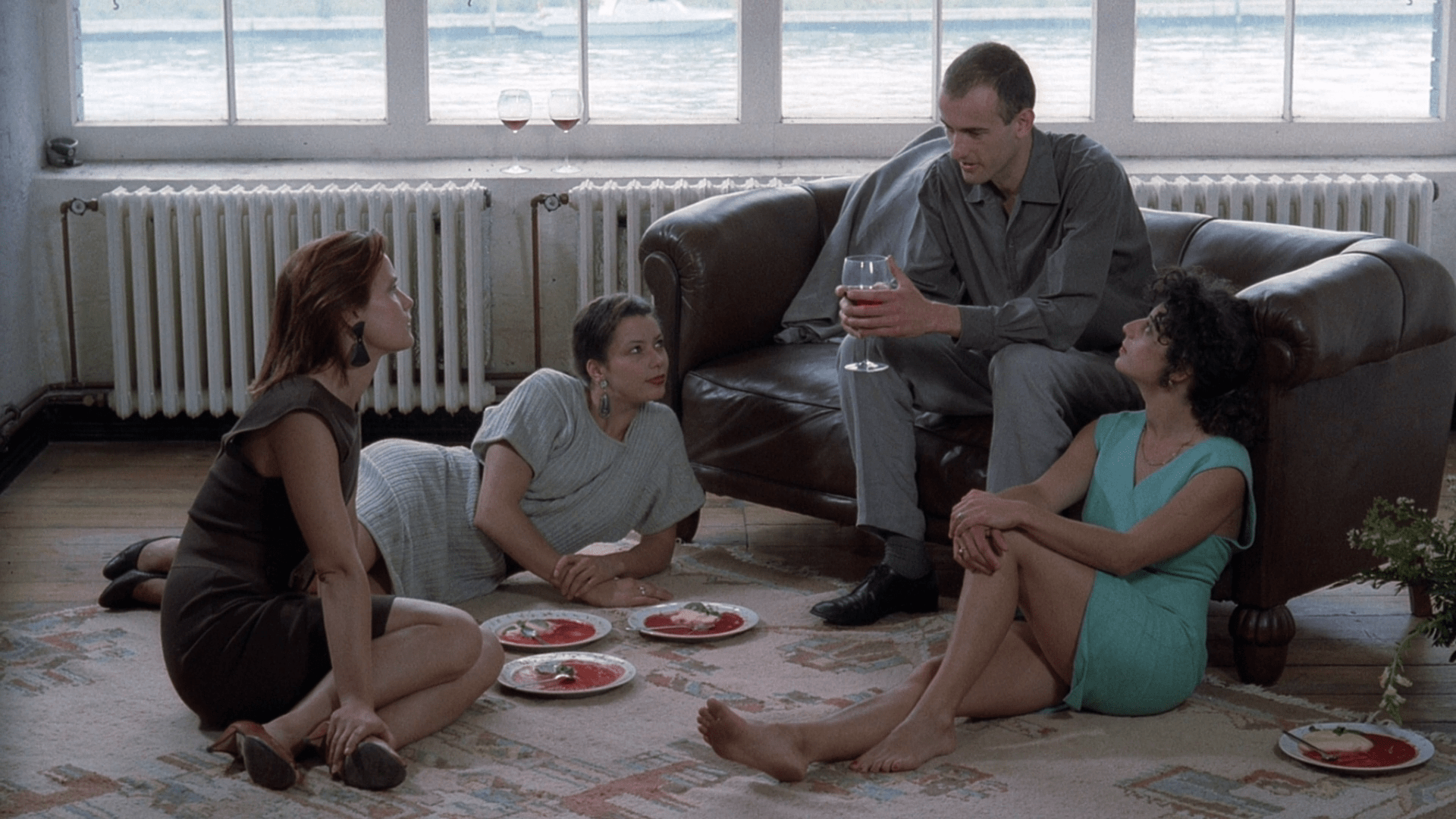

Secaucus Seven de Sayles (1980), 75000 dólares en el presupuesto, se encontraba entre las iniciadoras que exitosamente conectaron con la nostalgia sesentera e hicieron vibrar el box office. Los magnates tomaron nota: Sayles iba viento en popa. Chan Is Missing de Wayne Wang, una comedia étnica de 25000 dólares, tuvo suerte de encajar en un espacio en la serie de New York’s New Directors, y recibió elogios del decano de la crítica, Vincent Canby. Conquistado el New Yorker, Wang estaba en su camino.

En 1982, la sitcom tristona del SoHo Smithereens, de Susan Seidelman, dio resultado, y en la ola de interés que puso atención en esta New Wave, varios distribuidores nuevos tomaron cuerpo. En 1985, Jim Jarmusch, con apoyo financiero y crítico de Europa, intervino con Stranger Than Paradise, una comedia parboiled (1) formalmente refinada de pose hip Nueva York años ochenta. De nuevo, Canby derramó elogios, y Paradise recaudó 1.25 millones de dólares, ni hablar de las ganancias complementarias extraterritoriales y a causa de su lanzamiento en video. Esto para un filme que unos pocos años antes se habría languidecido en el marchito gueto de la universidad y el museo reservado para los “off-beaters” [“excéntricos”], como Variety invariablemente los etiquetaba. El indie estaba In, con el balance final ajustándose al ethos ochentero: ¡este rollo da dinero! Al tintineo de la pasta seria, los oídos y ojos del negocio giraron al sector indie.

Naturalmente, la premisa de la expresión “filme independiente” adquirió un nuevo significado, del tipo que no solo atraía a los escritorzuelos hambrientos de tendencias de los medios, sino también a los profundos bolsillos de la industria. De repente, Seidelman viró de una autoproclamada “filmación de guerrilla” a tráileres de doce metros con Desperately Seeking Susan. La apuesta de Jarmusch fue aumentada de los 125000 dólares de Paradise al casi un millón y medio de Down by Law. Wang dio un salto desde las modestas proporciones de Dim Sum al lustre pulido hollywoodense de Slam Dance. Y con ellos, nuevos nombres, cada uno cuidadosamente envuelto en la bandera indie, acodado en las candilejas: Spike Lee y Robert Townsend, Alex Cox y Oliver Stone. De Hollywood al Lower East Side, del Bayou al Puget Sound, los filmes salían a chorros.

Los presupuestos florecieron, y en iguales proporciones, asimismo los hurras promocionales. Uno difícilmente podía pasar una página impresa sin encontrarse con una descripción resplandeciente de otro “independiente” más en camino. Incluso las indigestas columnas del The Wall Street Journal asumieron la causa. Robert Redford, usando su estatus de estrella de alto perfil, osciló el foco hacia su Sundance Institute, que ofreció la hechicería técnica y profesionalismo de Hollywood al iniciado indie (así como una oportunidad de codearse con los hombres del dinero).

Irónicamente, en el mismo momento que toda esta noción de “independiente” estaba mutando hacia un abrazo total de todas las cosas relacionadas con Hollywood, empezaron los cuervos antaño criados a sacar ojos. Incluso el dinero corporativo no fue suficiente para compensar guiones débiles y los proyectos de Lee, Seidelman y Wang cayeron en picado en el box office. Atravesados por los críticos y abandonados por las audiencias que ahora esperaban más a cambio de su dinero, los indies se tambalearon. Distribuidores cautelosos retrocedieron. La “independencia”, deformada y torcida por la Neolengua de la industria, se había convertido, en realidad (y usando jerga de Hollywood), en High Concept. Inflada con generalizaciones y vaguedades, su significado recayó en poco más que el corta y pega del artista del timo.

Desde el comienzo, con su bautismo artificial bajo la égida de la IFP (que, en la mejor tradición de los mediocres de la publicidad, reconoció de forma bastante explícita la utilidad en cuanto a Relaciones Públicas en el uso de una etiqueta), se volvió evidente que el American Independent Feature ha sido poco más que un hijo bastardo de Hollywood, de pie ante las puertas, ansiando legitimidad. Mientras que sus formas embrionarias no han sido más que imitaciones enanas de los estudios, los partos más exitosos fueron enseguida arrebatados por los padres magnates. Demasiado rápido optaron Seidelman, Wang, Lee, Amos Poe, los hermanos Coen, et al. por el brillo de Sunset Strip, cediendo la jugada: la rúbrica de esta etiqueta manufacturada no era sino otra campaña de marketing del artificio inflado del legado Reagan, una farsa en la tarjeta de crédito cultural. Excepto en el más venal de los sentidos, poca de la ola indie americana circundó algo que pudiese legítimamente reclamar cualquier tipo de independencia con respecto al modelo estético hollywoodense, o la preponderancia de abogados, negociadores, y la charla del dinero, que llena aquellos seminarios salpicando el paisaje del mundo del cine.

A la moda de los últimos años ochenta, el tema real es el dinero: cómo recaudarlo, pedirlo prestado, gastarlo, ganarlo. Dejada muy atrás en la fiebre de este discurso está cualquier inquietud por el tipo de filme, estética o contenido. En el mejor de los casos, un murmullo tembloroso de las lenguas de la IFP menciona “humanismo”, esa palabra-vacía cajón de sastre para sentimientos que no se atreven a hablar en su nombre: liberalismo de izquierdas higienizado. No debe sorprender, entonces, que los filmes emanando de esta confluencia sean virtualmente inseparables de sus contrapartidas hollywoodenses. La envoltura “independiente” no es más que un subterfugio, un ángulo de Relaciones Públicas para los oscuros magos de la prensa, haciendo valer una diferencia que no está ahí. Excepto, quizá, en los dólares, el reclamo por la independencia comprará de Siskel & Ebert un guiño, que la MGM pagará con regalitos.

¿Y qué, entonces, más allá del alboroto del circo mediático del cine americano (incluso si está circunscrito al criterio “feature”), puede hacer un reclamo razonable por la “independencia”? Para aquellos que eligen no sucumbir al atractivo de los grandes billetes y su economía de mercado concomitante de ética y estética, el mural ─con un sentido ominoso de facilidad “natural”─ se ha oscurecido considerablemente. Mientras los 70 vieron la emergencia de un pequeño cuerpo de trabajos construidos tanto en el experimentalismo americano como en el “art film” europeo, y que circundó un espacio más allá de Hollywood (Yvonne Rainer, Jim Benning, Rick Schmidt, Mark Rappaport, yo mismo… pronto seguidos por Bette Gordon, Charles Burnett, Andrew Horn, Lizzie Borden, Jim Jarmusch, y Sara Driver, entre otros), los ochenta han sido testigos de su declive.

Aunque esto pueda ser en parte atribuible al natural flujo y reflujo de las oleadas creativas, hay también más factores definibles. En el nivel más prosaico, el cambio drástico en la industria del filme de 16 mm, en la que el trabajo para subsistir de noticiarios de televisión, filmes industriales y educativos que han pasado a vídeo, ha resultado en la restricción de los materiales y servicios fílmicos disponibles. Por otro lado, los precios han aumentado, y la calidad del servicio se ha desplomado, todo esto dejando a los independientes con menos lugar en la habitación para maniobrar, tanto estética como fiscalmente. (Por ejemplo, efectos que son conseguidos fácil y económicamente en reversal stocks ─como títulos sobreimpuestos en las imágenes─ se convierten en mucho más complejos y costosos en negativos originales). E incluso parece probable que en años cercanos los 16 mm colapsen como un medio viable.

Simultáneamente, ha habido cambios en el circuito de exhibición con efectos negativos. La lista de museos, universidades y sociedades fílmicas que habían estado abiertos a tales trabajos se ha visto recortada por lo menos a la mitad. Y con el encogimiento incluso de este mercado marginal, los pocos distribuidores y cooperativas han clausurado o han sido reducidos a una presencia simbólica. Asimismo, aquellos mecanismos culturales que anteriormente habían acogido semejantes obras ─aunque solo fuese por el aliento de la copia en celuloide─ han cambiado sus atenciones. Así, James Benning lanzó Landscape Suicide (quizá su mejor filme), e Yvonne Rainer estrenó The Man Who Envied Women con apenas un aliento de comentario crítico fuera de las páginas de las más esotéricas revistas especializadas. Críticos antiguamente favorables se ocupan ahora con clichés retorcidos alrededor de la última basura de Hollywood o ensalzando la última carta de presentación hollywoodense como si se tratase de un verdadero genio creativo.

La mentalidad del dinero que domina la producción fílmica ha afligido también a los Pooh-Bahs de la prensa, que presume de mantener la guardia en las puertas de la cultura. Un fiasco de 30 millones de dólares salido de Hollywood exigirá columnas de explicación en las páginas de The Village Voice, The New York Times o American Film, mientras que una obra maestra de 20000 dólares pasará completamente sin notificación previa. Y el mural solo parece empeorar: The National Endowment for the Arts, por ejemplo, en línea con la política Reagan, anunció recientemente una nueva subvención de 25000 dólares restringida a productores de trayectoria probada, ¡destinada a ayudar en la completitud de un paquete de producción de un filme para el lanzamiento en salas ─léase “comerciales”─! Un independiente real podría hacer un filme entero con ese dinero.

Y así el viento sopla. Mientras los laboratorios eliminan gradualmente los 16 mm o en el mejor de los casos lo reducen a un formato solo-para-masoquistas, la elección pasa a 35 mm, con sus incrementos en costes y presiones en pos del “go commercial”, o, para bien y para mal, con el fin de trabajar en vídeo de nivel-consumidor donde los avances tecnológicos ofrecen ahora virtualmente estándares técnicos de nivel-profesional a precios humildes. Salvo que ocurra un cambio súbito en el clima cultural nacional parece seguro predecir que el pequeño nicho previamente ocupado por el cineasta verdaderamente independiente se reducirá a un punto de apoyo insostenible, con la producción dejándose caer en el filme ocasional de financiación europea ─como Down by Law de Jarmusch─ o el extraño producto típicamente americano hecho contra toda lógica.

Es probablemente justo, entonces, escribir en el muro el obituario del independiente americano en cualquier forma distinguible de Hollywood ─si no es hoy, mañana. Las energías que encontraron expresión allí tendrán que inclinarse ante las demandas del “mercado” o, más bien, trasladarse a otras formas más dispuestas para el artista-outsider. Mi propia apuesta estaría en una combinación de síntesis vídeo-ordenador, hecha con equipo doméstico como Super VHS, Beta ED, o formatos en vídeo 8 en interfaz con Amiga o Atari o la nueva generación de ordenadores Macintosh para gráficos y música. Estas herramientas, utilizadas con la misma mentalidad iconoclasta que distingue a los verdaderos independientes, ofrecen la misma elasticidad estética y espacio para creativos recortes de coste que antiguamente hicieron del filme en 16 mm un formato tan ventajoso. A medida que se produce este giro, indudables presiones para canales en desarrollo de distribución y exhibición darán lugar a equivalentes electrónicos a las cooperativas fílmicas de los sesenta. Y en el cambio hacia este formato diferente, la naturaleza de la relación entre el artista y el espectador también virará, con el artista genuino encontrando avenidas interesantes muy alejadas de la rutina de las cadenas de televisión o el flash de la MTV.

Pensar que tal desarrollo ocurrirá autónomamente con respecto a la deriva general de nuestra cultura sería naif: el arte raramente se materializa desde un vacío. Y aunque pueda ser prematuramente optimista, uno intuye un cierto desaliento, una inquietud con las ofertas culturales (por no mencionar las sociales/políticas) de los años pasados y el presente. Todavía desenfocado e inseguro, esto promete no obstante una erupción futura de ideas y energías acumuladas. La acción, cuando llegue, se encontrará en algún lugar lejano de los cañones cínicos de L.A. O eso espera uno.

Nota de los traductores:

(1) Juego de palabras con hardboiled. Hardboiled como subgénero literario, a la vez ligado a la acepción “duro”. Parboiled, por lo tanto, “precocido”.