LA FRAGILIDAD DEL SENTIDO: TRES FILMES DE PAUL COX; por Michael Dempsey

“THE FRAGILITY OF MEANING: THREE FILMS BY PAUL COX” (Michael Dempsey) en Film Quarterly (primavera de 1986, vol. 39, nº 3, págs. 2-11).

En voz queda, casi oblicuamente, durante los dos últimos años, mientras que tres de sus filmes, Lonely Hearts, Man of Flowers y My First Wife se han estrenado aquí, el director holandés-australiano Paul Cox ha estado revelando su talento desconcertantemente inclasificable a las audiencias americanas. Por turnos mordaces, poéticas, hilarantes, gnómicas y airadas, estas producciones a pequeña escala (cada una según se dice fue filmada por un millón de dólares o menos en tan solo tres semanas) se adentran en esas viejas perplejidades, soledad y aislamiento, pero desde ángulos sesgados y con un espíritu de una idiosincrasia vigorizante, a la altura de los peculiares, a veces pasmosos, serpenteos, obsesiones e iras de sus personajes.

En Lonely Hearts, Peter, un soltero de 50 años afinador de pianos, se lanza a vivir su propia vida al morir su madre. Conoce a Patricia, una miedosa solterona treintañera casi victoriana, a través de una agencia de citas, y los dos caen en picado en un laberinto de comunicación malentendida, tragicómica, mientras cada uno trata de desprenderse de un pasado amortiguador y enfrentarse al miedo y deseo mezclados. Man of Flowers nos lleva al bizarro mundo privado de Charles Bremer, un esteta envejecido, nuevo rico, profundamente excéntrico, y la relación extravagante que surge entre él y una joven modelo a la que paga para que se desnude enfrente suya una vez a la semana al ritmo de la música de Donizetti. En contraste, My First Wife comienza en una total convencionalidad con un matrimonio duradero pero rápidamente tuerce hacia las variedades y extremos de la pérdida, la vergüenza y la autodestrucción cuando el matrimonio se desintegra abruptamente. “¿Por qué deberíamos estar solos en una sociedad que posee todos los medios para comunicarnos tan bien?” Cox se ha preguntado en voz alta. Y ha ofrecido un par de respuestas: “En la sociedad moderna, me deja perplejo cuánto anhelamos el calor, el amor, y cómo dentro de esta sociedad generalmente estamos condicionados a desear, lo que nos convierte en consumidores, para que queramos otro coche o un vestido nuevo. Estoy bastante seguro de que la gente preferiría ser amada antes que adquirir un coche o vestido nuevos… Creo que la mayoría de la gente desea realmente algo que les haga dejar de desear cosas y pensar por qué viven como viven, incluso si esto conlleva que solo se encojan de hombros y decidan que les gusta todo tal y como es”. Dignos sentimientos, pero enteramente engañosos si hacen a cualquiera esperar disecciones resueltas, de orientación marxista, del capitalismo tardío. Porque el trabajo de Cox (o estos ejemplos del mismo, en todo caso, los únicos que he visto) ha aprehendido algo más allá de la sociedad como la causa de la soledad y el aislamiento. Idiosincrasia, solipsismo, excentricidad ─estos son los rasgos salientes de la gente que dispara la imaginación de Cox, ya que no importa cuál sea su contexto social, para él estos son los elementos fundamentales de todos los sentimientos y enredos humanos.

Nacido Paulus Henrique Benedictus Cox en Venlo, Holanda, el 16 de abril de 1940, el futuro cineasta, cuyo padre dirigía una empresa de producción que hacía documentales, creció en una Europa perturbada por la guerra, “en una atmósfera muy similar a la casa de las flores. Mi infancia estaba impregnada de recuerdos temperamentales, tristes, amargos”. Algunos de estos, ha dicho, proceden de un ático donde de niño pasó muchas horas solitarias jugando en la oscuridad con un viejo proyector de cine ─una circunstancia curiosamente similar a las propias descripciones de Ingmar Bergman de sus primeros contactos con el cine. “Siempre me impresionó lo claro que se veía todo en la oscuridad”, diría Cox años después.

Un programa de intercambio con el extranjero lo llevó primero a Australia como estudiante en 1963. Dos años después, retornó como colono, abriendo un estudio fotográfico cuyo éxito ayudó a financiar experimentos tempranos como aficionado al cine. (“Siempre digo que si quieres hacer algo realmente en serio, hazlo como una afición… No soy un cineasta nacido de la ambición. Nunca pensé que sería un cineasta. Es compulsión pura. No tengo otra opción”).

Empezando en 1965 con cortometrajes personales y documentales, finalmente Cox hizo su primer largometraje, Illuminations (1976), que ha sido descrito como “una historia de pesadillas surrealista acerca de un hombre australiano y una mujer húngara viviendo juntos en una relación de amor volátil”. Junto a otros cortometrajes, siguieron otros dos filmes, Inside Looking Out (1977), otra examinación de un matrimonio en colapso, y Kostas (1979), una historia acerca de un periodista griego del régimen de derechas que llega a Australia y se enamora de una divorciada de clase media-alta. Más recientemente, Cox ha completado Cactus, un estreno de 1986 acerca de una francesa (Isabelle Huppert) que visita Australia y se ve involucrada con un hombre ciego (Robert Menzies, nieto del antiguo primer ministro Robert Menzies).

Viéndose a sí mismo como un outsider (con sede en Melbourne) en el establishment del cine australiano con sede en Sidney, Cox ha forjado un grupo de colaboradores frecuentes, entre ellos los actores Norman Kaye y Wendy Hughes, el cinematógrafo inmigrante ruso Yuri Sokol, el guionista Bob Ellis (que recientemente se ha convertido en director), el editor Tim Lewis, el productor asociado Tony Llewellyn-Jones y la productora Jane Ballantyne, que le han permitido trabajar a un ritmo constante, barato e independiente. “El dinero no hace buenos filmes”, Cox ha afirmado. “Cuanto más dinero hay, más tiempo es malgastado… Puedes hacer un muy buen filme con siete personas ─un equipo básico. Cuanta más gente hay, mayor la amenaza para la tranquilidad de la producción”. Según se dice, quiere hacer un filme sobre Vincent van Gogh a continuación.

Si una palabra puede resumir My First Wife, esa palabra es “implacable”. Pocos de los muchos filmes que han abordado el agitado torbellino emocional cuando un matrimonio explota pueden igualar su inmersión frontal en el bochorno, la laceración y la comedia adusta de las emociones primarias de repente despojadas y desolladas fuera de todo control. John (John Hargreaves), un compositor con una pieza coral en ensayo y un programa próspero de música clásica en la radio, ha estado tan absorbido en sus búsquedas que sin darse cuenta ha perdido el amor de su esposa Helen (Wendy Hughes), una profesora de inglés para inmigrantes y miembro del coro en los ensayos. Cuando ella termina una noche su unión de diez años con casi ninguna advertencia, la ira y la pena le consumen inmediatamente y de forma estridente, para su conmoción y mortificación, ya que todo lo relacionado con su aspecto, movimientos y las cosas que dice en las tersas escenas de apertura iniciales sugieren a un hombre sereno, razonable, “calmado”. Ahora, mientras fragmentos de memorias durmientes comienzan a pasar destelladas a través de sus sueños y sus pensamientos en vigilia, prácticamente pierde los estribos intentando ganar a Helen de vuelta: rompiendo una puerta cuando la encuentra con un amante casual, invadiendo el hogar de los padres de ella para aullar en un suspiro que el matrimonio es sagrado para él a la par que la denuncia en el siguiente como una zorra mentirosa que le ha engañado y matado. Una vez, ruega a Helen con miserabilismo crudo que le haga el amor, pero luego de que ella lo haga, su revulsión al contacto de él, que simplemente no puede enmascarar, le apuñala tan fuerte que la golpea. Antes, Helen le había acusado (y justamente, parece) de descuidar a su joven y tímida hija Lucy (Lucy Angwin), pero ahora John, como parte de su campaña para recuperar a Helen, comienza a prodigar una devoción extravagante, desorientadora, a su hija pequeña. Y como si esto no fuera suficiente, también está resistiendo el reloj de la muerte con su padre hospitalizado (Robin Lovejoy).

Todo suena, ineludiblemente, como una telenovela en el peor sentido, y algunas personas ─tanto críticos como espectadores─ han acusado a Cox de simplemente vomitar Angustia en todas las direcciones, completamente incapaz de darle una forma artística. Pero perspectiva y control es precisamente lo que ha aportado a esta disección despiadada de un hombre luchando por ambas, con todo estrepitosamente, humillantemente incapaz de encontrarlas en sí mismo o en cualquier otro lado. Parte de la razón reside en una contradicción cultural que lo atrapa. Hoy en día, todo el mundo desde feministas a editores de manuales de autoayuda continuamente urge al hombre adulto emocionalmente constipado a expresar sus emociones en libertad. Aunque My First Wife no muestra este consejo influenciando a John de forma explícita, él ciertamente lo toma, y los resultados son de todo menos bonitos. Como el héroe de Smash Palace, no se guarda nada. Incluso los espectadores más empáticos sentirán una indudable grima frente a este espectáculo al menos una parte del tiempo (yo definitivamente la sentí), y también se sentirán obligados a condenar a John como un capullo autocompasivo, santurrón, cuyo “amor” es simplemente posesión egoísta. Helen misma dice esto, extendiendo convencida la acusación a los hombres en general. De hecho, Cox nunca evade la responsabilidad de John por su situación. Sin embargo, este tipo de culpabilización es finalmente irrelevante para el tema esencial de My First Wife, que es la fragilidad de un sentido que soporte la vida. Para John, sus fuentes son el matrimonio, el arte y los sueños; Cox socava cada una de ellas.

En su retrato de un compañero de matrimonio de repente abandonado, My First Wife inevitablemente sugiere un Kramer vs. Kramer más crudo o An Unmarried Woman, pero sin el foco de ambos en el nuevo comienzo de la persona despojada o su trasfondo social. En cambio, Cox observa la transitoriedad del amor. Vemos a Helen en la cama con un amante (David Cameron) en la primera secuencia, intercalados con John retransmitiendo en su estudio. De este modo, cuando ella niega que involucrarse con otro hombre motivó su decisión, podemos sospechar que miente. Pronto, no obstante, se vuelve obvio que no lo estaba haciendo; su compañero de cama prueba ser solo un semental ocasional. El asunto es la misteriosa, perturbadora, desaparición del amor ─por todas estas razones y por ninguna de ellas. Simplemente se desvaneció, tiempo atrás, y su ausencia se ha convertido finalmente en demasiado desmoralizante para ella. Cuando su madre, nuestro espejo, la presiona por un motivo particular, Helen simplemente dice: “La pérdida del amor es muy real. Lo extraño”. O, como uno de sus estudiantes dice muy claro: “Han pasado siete años, diez meses y dos días desde que dejé de querer a mi hombre una noche”.

Cox contrasta a John y Helen mientras tratan de regenerar el sentido existencial. Helen incierta pero abiertamente se libera de la relación muerta aunque no tenga sustituto a mano. Incluso cuando su madre pregunta, horrorizada: “¿Mientras su padre está muriendo?”, la determinación de Helen se mantiene. No obstante, a pesar del descuido de su matrimonio, John lo ha hecho una parte tan integral de su identidad que su colapso semeja algo más que otro matrimonio roto. “Mi vida, mi esposa, mi matrimonio, mi música”, grita con egoísmo desvergonzado, pero pronto añade, forzado a elegir, que abandonaría su música y mantendría su matrimonio.

Pero no existe tal opción, y John debe buscar otras fuentes de percepción y consolación. Cox ha llenado la banda sonora del filme (que es también la banda sonora personal de John) con música clásica, principalmente fragmentos del Orfeo de Gluck, Carmina Burana y Grandfather’s Birthday Party de Franz Süssmayr, junto con la expresamente titulada canción de Anne Boyd, “As I Crossed a Bridge of Dreams”. Musicalmente, John deambula en el pasado; está cómicamente fuera de lugar en un coche donde resuena rock y un borracho excéntrico, con sombrero holgado, canturrea una balada de blues. Su propia composición suena serenamente tradicional, como un canto gregoriano tardío, y Cox a veces corta directamente de la ira marital dolorosa a una pista suave, tranquilizadora, en la que ensayan los cantantes, proyectando una calma que, en este contexto, se siente casi como de otro mundo.

Gradualmente, intuimos que la música clásica importa de modo tan profundo a John en parte porque esta belleza “como de otro mundo” le transporta más allá de lo que considera como la mundanidad amortiguadora de la mayor parte de la existencia diaria, transformándola en vida genuina, que para él significa un estadio donde un sentido de coherente, resonante, continua totalidad con el cosmos es posible. John nunca usa este de lenguaje grandioso ni analiza este lado de sí mismo; aun así, sus acciones indican el tipo de romántico para el que esta noción no es una mera una abstracción idealista, que se desprenderá de uno con sentido común a medida que madure y se “encare a la realidad”, sino un grial genuino para ser perseguido con todo el fervor que se pueda comandar.

El precio que esto supone es una sensación continua de decepción con la vida cuando es poco más (como suele ser) que existencia rutinaria. En una escena conmovedora, cuando acepta el solaz de una noche con una compañera de trabajo amigablemente compasiva (Anna Jemison), una perspectiva nueva de repente se abre: tal vez John se esté tomando sus problemas demasiado en serio; quizá, después de todo, pueda desprenderse de su agonía y descubrir intimidad renovada o simplemente algo de diversión tranquila con otro ser. Pero rechaza esta oportunidad gravemente. John no puede, no tomará simplemente lo que la vida ofrece; virtualmente, cada instante debe estallar con alguna medida de muy ferviente intensidad, o se sentirá persistentemente insatisfecho, inseguro de que está realmente vivo.

Pero esta búsqueda de la intensidad lo aísla. Cuando, por ejemplo, recuperándose de un intento de suicidio, tiene una vívida recolección de sueños de un instante preciado de los pasados compartidos, el suyo y el de Helen (una imagen reluciente, brumosa, de la luz del amanecer en el agua de un lago), y luego trata de hacer compartir su reacción describiéndosela a ella, nosotros (y él) nos damos cuenta de cuán devastadoramente inadecuadas son sus palabras para comunicar lo que significa para él. Cuando presiona más fuerte, derramando una fantasía sobre el desvanecimiento en el útero de Helen, ella solo le puede esquivar con una pregunta deliberadamente banal acerca del almuerzo. Cox da lo suyo a la desesperación angustiosa de John pero nunca la hace glamorosa ni devalúa la sospecha de Helen sobre la misma. Comparada con sus estallidos extravagantes, el comentario casual de ella a su amante cuando él tiembla ante la perspectiva de confrontar a John (“Te las arreglarás, todos nos las arreglaremos, ¿vale?”) puede parecer una trivialidad fría. Sin embargo, las lecturas de frases de Wendy Hughes están tan vivas que podemos sentir inmediatamente la pasión menos chillona pero igualmente real debajo de su superficie quebradiza. Ella y Hargreaves (que también aparecen como una pareja atribulada en Careful, He Might Hear You) forman un estudio fascinante en estilos interpretativos, ella jugando con la tensión reprimida contra su elegante porte, él estallando con arrojo pero sin perder nunca un control inflexible. My First Wife mezcla sus estilos brillantes con la sutileza formal de Cox para mantenernos igualmente conscientes del poder y la demencia del romanticismo de John.

El manejo de Cox de las memorias de John es particularmente fascinante ─por ejemplo, planos recurrentes de Helen esponjando un fleco de encaje en su vestido de novia, Helen irradiada con dolor y luego éxtasis en el instante del nacimiento de Lucy, vistazos abiertamente eróticos de su seno y su ingle, o imaginería a lo home movie de ella y una Lucy más pequeña jugando en un columpio, por citar solo unas pocas. Aunque estos montajes no empiezan hasta que la conmoción de la deserción de Helen se hace sentir, Cox nos prepara para sus excursiones en el mundo de los sueños de John incluso durante los momentos de apertura del filme, con un plano estroboscópico de las ventanas parpadeantes del tren por la noche debajo de los créditos. Más tarde, con John a bordo de ese tren, Cox comienza a insertar otra recurrente imagen subliminal, ramas de araña retorciéndose borrosamente en el exterior, que junto a otras como esta actúa como un catalizador para las estelas de imágenes más personales que asaltarán a John luego. “Asalto” es la palabra adecuada, ya que estos montajes de sueños entran en erupción por cuenta propia, y lejos de ofrecer confort o reconciliación a su pérdida, solo intensifican su dolor.

Cox usa este dispositivo para cristalizar su preocupación con la evanescencia del sentido. He oído a algunos espectadores criticar estas imágenes como confusas, “simbolismo” que distrae la atención. Pero no son símbolos; son las memorias reales, distorsionadas, pertenecientes a John, de momentos cuando él se sentía perfectamente feliz ─más que eso, armónicamente fusionado con la vida. Pero, además, la cuestión esencial de estos montajes (comunicados tácitamente por su estilo de corte agitado, deliberadamente crudo, y trabajo de cámara tembloroso, borroso) es que se están desvaneciendo, perdiendo su poder para conmoverlo, incluso mientras se reproducen y vuelven a reproducir obsesivamente en su mente. El estado de ánimo que crean es uno desesperado, un anhelo ridículo por recrearlos de alguna manera, o por lo menos de preservarlos en resonancia completa. Es el opuesto directo al mono no aware de filmes como Tokyo Story [Tôkyô monogatari], en el que la tristeza ante la transitoriedad de la vida se sombrea al final como un elemento esencial de belleza. Para John, no obstante, sus sueños son un recordatorio insoportable de que él ha construido una vida elaborada sobre literalmente nada.

Por un rato, el paralelismo de la lucha de John para recobrar a Helen con el declive final de su padre parece intencionado para fomentar un torpe sesgo de “aprovecha el día” al metraje. Ignorante de los problemas de su hijo, el padre de John incluso afirma: “Al final, la familia es importante… La familia al final lo es todo”. En conjunción con una historia que John le cuenta a Helen acerca de cómo su madre, cuando era joven, tuvo un affaire extramarital que prendió fuego a otra rama de pasión loca en su padre, esta línea parece presagiar la llegada de un acuerdo sobre la tumba del anciano. Pero después de que muera, la atmósfera no se quiebra a la fuerza. La hermana de John aparece por primera vez, su llegada tardía a la pantalla socava discreta el himno del padre a la familia. En el funeral, John intenta estar a la altura con panegírico sabio, elocuente, pero todo lo que puede producir es una invocación trillada de la talla y honestidad de su padre, y luego una cita torpemente amarga: “La farsa casi ha terminado”. Durante el entierro, la madre de John cae en un ataque de dolor agitado, a pesar de sus propias memorias de otro amor, pero la cámara de Cox, mirando con serenidad desde una distancia, lo hace parecer casi grotesco. Y mientras John abandona el cementerio, mano a mano con Lucy y Helen, la cámara se eleva grandiosa hacia arriba, acompañada por música de la orquesta de niños en la que Lucy toca. Aun así, estos dispositivos nos dejan no con la sensación de serenidad que comunicarían ordinariamente sino con un malestar palpitante y una sensación de perdición que persistirá para John mucho después del último fundido. (Como ha señalado Stanley Kauffmann, el optimismo de la película reside por entero en su título).

El rigor inflexible de My First Wife me llevó de vuelta a Lonely Hearts y Man of Flowers para revaluar mi inicial tibieza hacia ellos. Lonely Hearts me había parecido lo que a muchos otros ─un divertido, conmovedor, pero finalmente insignificante filme de “gente común”, en la línea de Marty, distinguible de este principalmente por su atención plena a los deseos sexuales bloqueados de la pareja y por sus dardos de humor impredecible y excéntrico, como enseñar a Peter, que ha pretendido travieso pasar por ciego en una de sus rondas afinando pianos, meterse en su coche con aire indiferente después de terminar y alejarse mientras su clienta confundida se queda boquiabierta. Man of Flowers parecía claramente más rica y ambiciosa, pero también semejaba estar jugando un juego muy difícil con perversión al límite, de puntillas al borde de explorarlo seriamente haciéndolo al final meramente encantador, incluso mono. Pero revisar estos filmes a la luz de My First Wife me mostró que estaba equivocado acerca de ambos.

No del todo. Lonely Hearts todavía me parece menor, humanista pero al final demasiado compasivo hacia sus dos pequeñas almas buscando a tientas un lugar en un mundo frío. Pero ahora posee claramente semillas que han germinado exuberantemente en sus dos sucesores. La más destacada de ellas es la excentricidad, que Peter Thompson (Norman Kaye) parece decidido a ejemplificar en momentos como su broma del hombre ciego, aunque (y esta es la limitación severa del filme) nunca se desarrolla verdaderamente más allá de su perfil de “Tipo Solitario”. Como Man of Flowers, en el que el incluso mayor, más loco, Charles (también interpretado por Norman Kaye) escribe cartas remitidas a él mismo dirigidas a su madre muerta, Lonely Hearts retrata la excentricidad como un rasgo liberado por parte de hombres tímidos, reprimidos, durante la mediana edad, cuando sus madres mueren, aunque ningún filme hace de las madres dragones castradores, asfixiantes. Peter comienza a espabilar incluso durante la extremaunción de su madre, poniéndose un traje a la moda y una peluca que hace que la parte superior de su cabeza, por lo menos, aparente veinte años menos, luego siguiendo al cortejo hasta el cementerio en una pequeña persecución automovilística. Pronto se ha unido a la agencia de citas, conocido a la asustadiza Patricia (Wendy Hughes), y hecho su propia incursión en el arte, un rol en una producción local de El padre, de August Strindberg, presidida por un director gay alegremente burlón. Pero, a medida que vemos más de Peter y Patricia (cuya inexperiencia sexual hace de cada respiro una agonía de mortificación y miedo) y conocemos a otros en su vida (los padres intrusivos de ella, el cuñado bromista de él, así como su padre institucionalizado, entre otros), surge gradualmente el pensamiento de que Cox quiere algo más que un simple derivativo australiano de estilo sobrecargado a lo Ealing.

Este sentimiento emerge más claramente durante tres escenas que, en medio del tono fantasioso que las rodea, parecen tanto más cargadas con dolor incongruente. Mientras Peter y Patricia, al que el director ha atraído al reparto de El padre (irónicamente, ya que el propio padre de ella es su tormento mayor), ejecutan líneas juntos en el apartamento de él, ella, todavía aterrorizada del sexo pero nerviosamente fascinada también, decreta que dormirán juntos platónicamente. Pero cuando Peter no se puede contener de intentar hacer el amor con ella, la escena se convierte en un paradigma cómico y espantoso de una desastrosa primera vez, al tener él que espantar su perro salchicha, con el culo al aire, y perder ella su compostura temblorosa y huir. Luego, funden su propio psicodrama con el de Strindberg durante una secuencia de ensayo escrita con destreza, mientras él ruega en vano por una reconciliación con una intensidad desnuda que inesperadamente revela su profundidad sentimental (y presagia el dolor desnudo de John en My First Wife). En el acto, le pillan robando en el supermercado de forma mortificante, luego regresa a casa y descubre que su perro ha cagado en el suelo. Describiendo estas meteduras de pata de esta manera las debe hacer sonar ridículas y así son ─hasta que la ira repentina e incipiente de Peter le lleva a una denuncia áspera de todo lo humillante de la ronda diaria patética, indistinguible, de la vida. Como también muestra el filme (de una manera más ligera) durante una visita inoportuna del cuñado de Peter mientras este está intentando negociar sin éxito con una amistosa prostituta a domicilio llamada Raspberry, la vida rara vez nos permite tener emociones de una claridad satisfactoria; la banal cotidianeidad de la existencia normalmente las adultera; aun así, de modo desconcertante, también puede acrecentar su humanidad.

En Man of Flowers, la excentricidad se convierte casi en exuberancia tropical. Gracias a una abundante herencia de su madre, Charles puede ahora construir y vivir en su propio mundo encerrado; el dinero le permite, como dice a Lisa (Alyson Best), la modelo de desnudos, “coleccionar belleza y poseerla”. Para él, esto significa, junto a su hogar elegante, música clásica, desnudez femenina, y (por encima de todo) flores, que compra en suntuosos buqués para sí mismo, cultiva laborioso y las prensa en libros. Tampoco separa estos elementos de su vida: forman la substancia de su sexualidad, que uno visualiza como una húmeda selva tropical asfixiada de vegetación exótica. Sin embargo, Charles parece el prototipo típico de soltero refinado, conservador, seco como una galleta de soda; por momentos, en su sobretodo negro y fedora, se parece inquietantemente al Buster Keaton de Film (Samuel Beckett).

Norman Kaye extrae continuamente comedia desconcertante del contraste entre el exterior de sacristán de Charles y su tranquila e imperturbable condición estrafalaria. Cuando Charles, en una clase de arte, retrata a Lisa cubierta de tallos tuberosos y flores a pesar de las amonestaciones de la profesora para que pinte como un estricto realista (“La imaginación es la palabra que la gente usa”, dice gruñona, “cuando no sabe lo que está haciendo”), él amenaza con “golpearla en la nariz y alegar por la libertad artística hasta llegar al consejo privado”. Más tarde, permanece desnudo en su espaciosa bañera empotrada preguntando con toda naturalidad al sexólogo en un coloquio telefónico por radio si uno puede considerar propiamente a las flores como “seres excitantes, tiernos, amorosos”. Cuando un vendedor de estatuas (Patrick Cook) le balbucea acerca de un plan para salvar la tierra del cementerio revistiendo los cadáveres de cobre, Charles escucha sobriamente, y cuando propone que Lisa y su amante Jane (Sarah Walker) se desnuden y besen, todo con la esperanza de curar su eyaculación precoz, su voz mansa, sin inflexiones, realza la atmósfera de perversidad como el ozono. No extraña que el gurú telefónico, aunque un colgado por derecho propio, solo pueda columbrar que Charles tiene “un sentido del humor que no comparto” y la profesora de arte (Julia Blake) se quede mirándolo en completa perplejidad y murmurando: “Qué extraña personita eres”.

Charles se adentra aún más en la rareza del invernadero (una sesión entre él y su psiquiatra, interpretado por el coguionista del filme, Bob Ellis, los acoge compartiendo manías y cambiando roles tan fluidamente que el término disparatado no empieza ni a describirlo ─alienígena, más bien). Pero Cox no está realmente interesado, como creí equivocado, en hacer de Charles alguien muy vistosamente “chiflado” en algún modo sentimental-divertido. Gente como la profesora de arte y el anfitrión telefónico quizá se queden satisfechos al tacharlo en la lista de chalados, pero otros se asombran al verse atraídos hacia Charles. Su excentricidad termina siendo extraordinariamente liberadora para ellos, no solo porque da coraje a sus propias posibilidades congeladas sino porque coexiste con una tolerancia y amabilidad profundamente arraigadas. Por ejemplo, el joven cartero de Charles (Barry Dickins) ni siquiera puede entregar la factura del gas sin recitar de un tirón una descabellada arenga acerca del estado del universo (“El mundo entero está completamente jodido” es su divisa, pero el entusiasmo que le insufla resulta exultante). La mayoría de la gente le rechazaría o evitaría sin ningún tipo de duda, pero Charles reconoce a un espíritu afín, y cuando el joven parlotea feliz un día acerca de “¿hasta dónde llega tu compromiso con el obsceno mundo que te rodea?”, Charles añade con sarcasmo: “O que te habita”. Porque Charles cree en verdad que “la gente más inesperada tiene mucha sabiduría”, está siempre preparado cuando esa sabiduría se presenta, no importa cuán improbable sea la fuente.

Más importante aún, su influencia refresca la vida de Lisa. Inicialmente, ella está atrapada en una relación estéril con David (Chris Haywood), un antiguo pintor de moda que gasta ahora el dinero de ella en dulces para la nariz. Pero, antes de eso, la vemos desnudarse para Charles mientras el “Love Duet” de Lucia di Lammermoor baña su figura dorada. Seguramente, no ha habido jamás un striptease más líquidamente sensual en la historia del cine. Iluminado suavemente por Yuri Sokol (que en otras escenas de los tres filmes usa una paleta muy apagada con el propósito de crear un contexto para el comportamiento bizarro de sus protagonistas), Lisa está tan atrapada en la fantasía erótica como Charles, usando esta pieza embriagadora de teatro sexual para aprovechar su propia sexualidad (aunque Charles nunca la toca e incluso se opone cuando ella besa su mejilla una vez) de una manera que ella no tiene ninguna esperanza de hacer con David. A diferencia de la mayoría (incluyendo a David, que llega a un final cómico-horrible cuando trata de chantajear a Charles), ella se deja a sí misma ver la humanidad caballerosa detrás de la fachada extravagante de Charles, y esta perspicacia (que el filme deja sin explicitar) la anima con sencillez a dejar a David por fin y luego a aceptar la longeva proposición de Jane de intentar iniciar una relación lesbiana ─un desarrollo que el filme trata como una mezcla atractiva de despreocupación, bochorno y calidez que es típica de la franqueza inteligente de Cox sobre todo tipo de encuentros sexuales.

Pero Man of Flowers también muestra cómo la excentricidad atrapa a Charles. Como John, vive parcialmente en un estado de fijación ensoñadora con su pasado. (“Los sueños ocupan casi la mitad de mi vida entera”, medita, equivocado literalmente pero correcto poéticamente). Sus ensueños se enfocan en su infancia, cuando era, ateniéndonos a su propia visualización, una criatura suave, rolliza, revoltosa, obsesionada con estatuas desnudas en parques, los escotes y espaldas descubiertas de damas invitadas a las fiestas del té de sus padres, pero sobre todo con su madre (Hilary Kelly) y el almizcle de nutrición primal e intimidad que sus recuerdos de ella todavía exudan. A diferencia de John, las imágenes queridas por Charles no están perdiendo su poder, pero este poder es también tan frustrante como el de la transitoriedad del mundo de los sueños de John. Cox ha filmado estas imágenes, como los montajes de sueños en My First Wife, con paneos temblorosos, cortes abruptos, manchas desvanecientes de color y fragmentos de ópera en lugar de efectos de sonido naturales. La diferencia es que también las ha hecho exquisitamente divertidas ─y su toque más hilarante es la elección de nada menos que Werner Herzog como el padre mojigato, flaco, de Charles, que está siempre frunciendo sus labios en señal de aborrecimiento hacia el chico sucio y retorciendo su oreja mientras lo arrastra después de que Charles haya trastocado el té por mirar con descaro la carne afelpada de una dama o acariciándola abiertamente. (Kaye, Ellis y Cox trabajaron en el filme australiano de Herzog, Where the Green Ants Dream, donde los fragmentos rebeldes de humor típicos de Cox son lo único destacable). Nunca he visto imágenes de la infancia en la pantalla tan ricamente permeadas de una distorsión de memorias mezcladas, entrañable emoción profunda perdida, y eufórica locura, todas en suspensión milagrosamente perfecta. Entendemos totalmente por qué Charles se siente tan embrujado por ellas y por qué escribe: “Mi imaginación me aterra”.

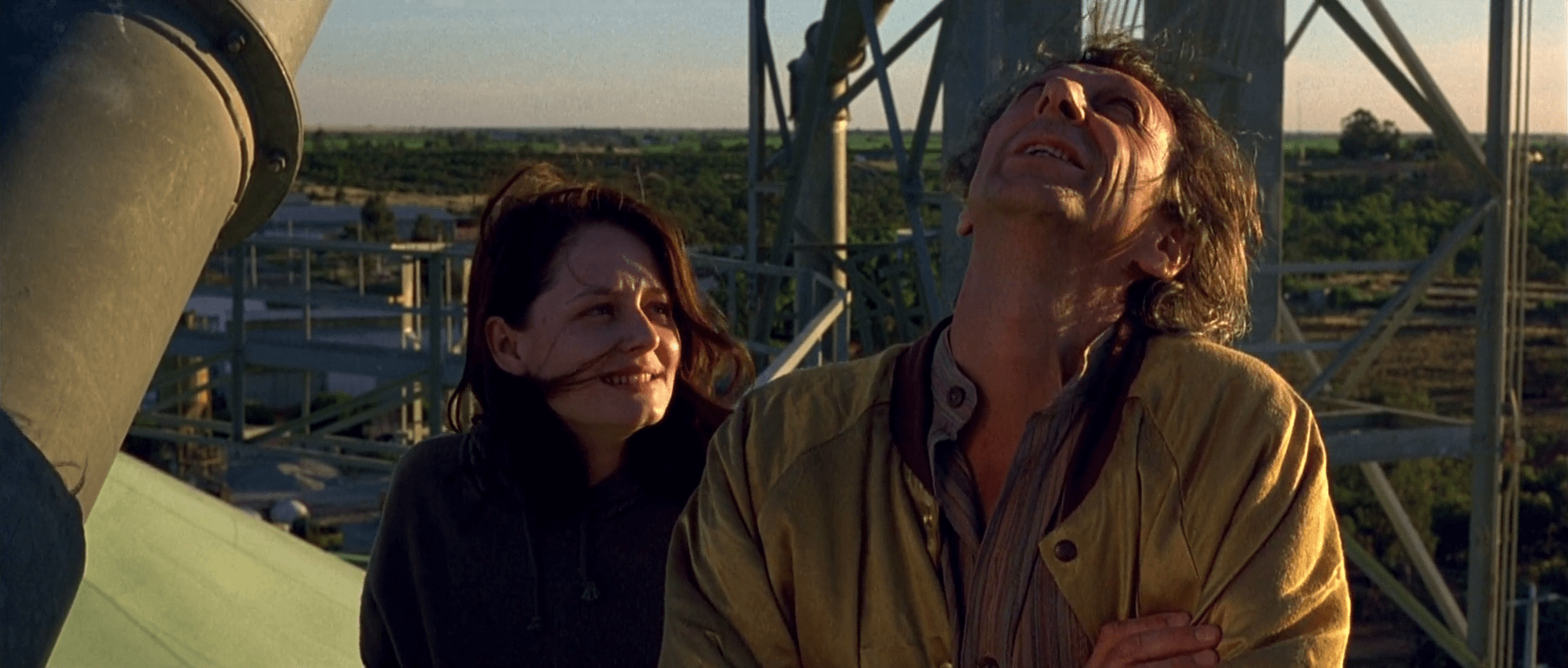

Peter y Patricia se asientan en la domesticidad y John permanece a la deriva al terminar Lonely Hearts y My First Wife. Pero Charles encuentra una enigmática zona que le pertenece. Después de despachar el plan de chantaje de David con un descaro típicamente seco, luego declarando que puede ser un amigo pero no un amante a Lisa, Charles camina hacia una herbosa ladera, virtualmente una silueta en su sobretodo. Dos figuras similares ya están ahí, y otra entra en el encuadre mientras la cámara se alza para revelar un vasto paisaje marino. Las cuatro sombras contra el verde iridiscente contemplan inmóviles el océano durante muchos momentos, mientras suena Donizetti y Charles entona: “Hay personas tan indefensas en este mundo, algunas están tan solas”. Claramente, Charles no se considera una de ellas, y al principio esto parece de una ironía plúmbea. Después de todo, antes había admitido a Lisa y Jane que “es difícil verte a ti mismo como te ven los otros, o simplemente verte a ti mismo”. Pero mientras la imagen mágica se sostiene y la música irradia este paisaje de ensueño, la ironía se desvanece, y nos damos cuenta de que Charles tiene toda la razón ─es cualquier cosa menos un alma perdida.

My First Wife contiene un motivo igualmente conmovedor, más humilde, más propenso a pasar desapercibido. Dos veces, John ajusta gentilmente los brazos de Lucy mientras ella lucha con su violonchelo. La primera vez, al comienzo John parece que la ignora, exactamente como dijo Helen, trabajando ensimismado en su escritorio mientras ella forcejea. La segunda vez, una pelea potencialmente desagradable empieza a llamear entre él y Helen durante un recital para la orquesta de niños. Dándose cuenta de repente de que quizá arruine la interpretación y avergüence a su hija, John queda en silencio y luego se desliza hacia ella. El modo en que alza el brazo de ella le concede la paz que de modo tan enfebrecido ha estado buscando, aunque solo sea por un momento ─inesperada y misteriosamente, como una de las infusiones de gracia divina de Robert Bresson. En cada caso, la cámara permanece atenta a Lucy mientras acepta la corrección silenciosa y sigue tocando. Seguir tocando es toda la paz que el trabajo de Cox hasta ahora tiene que ofrecer; en sus mejores momentos, no obstante, sabe hacerla más que suficiente.