EL GOBIERNO DE LOS FILMES; por Jean-Claude Biette

“Le gouvernement des films” (Jean-Claude Biette), en Trafic (primavera de 1998, n° 25, págs. 5-14).

Los filmes del sueño

Están los filmes de consumo semanal ─los que hay que ir a ver en cuanto los críticos logran producir cada miércoles una cartografía ardiente, a veces conminatoria, de ellos, el análisis ingenioso y sobreexcitado, como si la necesidad de administrar pruebas candentes de la vitalidad incesante del cine contara por encima de todo, por la que los críticos se verían obligados, según una convención tácita y renovable, a lanzar regularmente una flamante pasarela, tejida con los más sólidos argumentos, para que cada semana miles de potenciales espectadores cruzaran el vacío de la incertidumbre y se comprometieran a ir a ver estas obras maestras que les esperan en la esquina de una sala; y están los filmes que, bien porque tengan dificultades por obedecer al vasto sentimentalismo sociológico de origen y finitud audiovisual, o a los mandatos conquistadores de diversos formalismos técnicos o estructurales, o porque merodean y se toman su tiempo como les parece, expresan mal, o de una manera difícil de descifrar en el preámbulo de una semana, esa incesante vitalidad obligada del cine: estos son los filmes del sueño.

A menudo los críticos de la presión semanal (y también de la presión mensual, e incluso, por desgracia, a veces de la presión trimestral) se avergüenzan de ello porque les falta tiempo para dejarlos dormir lo suficiente en ellos y sentirlos despertando lentamente. Estos filmes rara vez van de la mano con el discurso aunque ─como los otros─ necesitan ser iluminados bastante rápido si queremos dar cuenta de ellos: se olvida que exigen su tiempo de sueño. Los otros no tienen generalmente esta facultad, algunos de ellos quizá, después del ruido cegador que emiten, ganarán más tarde ese lugar adormecido por el cual ciertos filmes pueden escapar de la trituradora semanal y lograr, pasando por el largo camino de aquello hecho memoria, ponderar con su propio peso en nuestra historia singular por la que el cine nos llama.

Más allá del placer inmediato de un consumo reconocible e identificable, que asegura su repetición regular en los filmes (de lo cual es fácil ver el grado de éxito alcanzado ─una lanzadera bastante generosa entre el cine ultracomercial de excepción y el autorismo de la industria, que construye el consenso), hay una vida después de la muerte a la que a veces llega un filme cuya grandeza se vislumbra finalmente, así como hay un subsuelo que algunos filmes, menos raramente, mantienen; y, por muy disímiles que sean, todos se reúnen en el mismo sueño. En presencia de tales filmes, de hecho, uno podría en cualquier momento dormir confiado en ellos: pues lo que uno se perdería, así como lo que uno sería llevado a encontrar intacto y a seguir de nuevo al despertar, no pertenece al orden de lo cuantificable, no consiste en una suma de efectos para ser vistos y oídos, o en una sucesión de episodios novelescos o plásticos, pero, incluso si todo esto estuviera en primer plano, por lo cual uno tendría que haberse perdido un poco a lo largo del camino, sería la sensación de que lo que avanza y así traza su ruta no teme lo relativo, admite lo efímero, puede exponerse sin modificaciones de daño, puede ser sustituida una secuencia por otra, en resumen, que tal filme manifiesta primero una cierta amplificación temporal que viene del mundo, y que tiene el primer efecto de calmar nuestro apetito de sensaciones. Nos hace redescubrir este sentimiento enterrado que el propio autor del filme ha atravesado, desde el momento en que empezó a soñar con ello hasta el momento en que pone un punto final a su reflexión.

Ya no se trata de la simple (o muy compleja) capacidad de construir un filme ─como lo demuestran tantos filmes y algunos de los más célebres─ sino, en cierto modo, más raro, de dejarlo dormir en sí mismo para llegar más tarde, en este más allá o en este más abajo, a un logro cuantificable (por el que tantos filmes crecidos en la idea de la omnipotencia del cine se fermentan sobre el placer que dan o sobre el terror del poder que ejercen), a este placer impersonal del tiempo, con quien, ya sea el espectador despierto o dormido, consiente a su vez en soñar tal o cual momento del filme, sabiendo en el fondo que, más allá de su fluctuante materialización, el filme se dirige en su espectador al ser singular que es.

Cuando lo esencial deja de residir en un avance narrativo, en una tensión dramática, en una organicidad formal (y en su resolución que, de un modo u otro, en cada filme se cumple), para convertirse momentáneamente en esta segunda ensoñación que no nace de ningún programa, entonces se despierta en nosotros la memoria del mundo a través del cual aparecen los filmes. Al postular la edificación de una forma de conocimiento por parte del mundo que invierten, los documentales eliminan de su registro esta ensoñación de la memoria. Solo la ficción, totalmente subjetiva y culpable (sin ella, ¿existiría el cine de Godard y los Straub?), es capaz de ser a veces absuelta por esta luz de la memoria.

El teatro del plano

A comédia de Deus (1995) había constituido, incluso antes de su estreno en los cines, un acontecimiento en proporción a lo que Monteiro había acumulado conscientemente en términos de audacias singulares: representándose a sí mismo─ actor central de una biografía sin fechas y limitada a la duración estirada de unos pocos días y noches─ en una especie de dios bufón (el nombre prestado de João de Deus es por el autor declarado como un acto de bautismo teatral de uno mismo), enviado a la tierra para dar un espectáculo, secuencia tras secuencia, de sus fantasías, sobre todo sexuales, como puro encantamiento, pero en un escenario trivial: el de una pequeña empresa (este dios hace helados) amenazada por la mítica competencia americana y por la más tangible competencia francesa con su aura del Grand Siècle. Este dios reina sobre sus empleados por un poder muy terrenal: una y otra vez en su lugar de trabajo mezcla sus exigencias sexuales con una profesionalidad confinada al higienismo, sus deseos personales con las necesidades objetivas del oficio. Aquí primero está la comedia. En la calle, el dios se convierte de nuevo en una especie de chivo expiatorio anónimo, de vuelta a casa, es un adorador sexual monástico. Frente a tal dios, los portadores de sus deseos son los capítulos vivos de su biografía: verdaderos creadores de secuencias. En A comédia de Deus, más aún que en O último mergulho (1992), son las chicas las que, por responder siempre visiblemente a una elección de deseo más que a la idoneidad de cualquier personaje para un papel, provocan esta imprevisible amplificación de las secuencias en el tiempo, una de las principales recurrencias estilísticas de los filmes de Monteiro. También aparece una mujer madura, como para recordarnos que fue un capítulo anterior de esta biografía. La edad ─vívido recordatorio de la existencia vivida─ reemplaza el deseo que ella ya no inspira en el dios y le confiere un estatus privilegiado como el doble femenino de João de Deus, tiránico, caprichoso y cómico como él.

Monteiro, que no transige con su deseo, puede haber encontrado agradable la comedia de un hombre que tan abiertamente mezcla el sexo con el trabajo. Y es aun más cómico pretender confundir a este pequeño tirano divino con el autor del filme prestándole no solo muchos de sus rasgos de carácter, gustos e ideas, sino también su cuerpo flaco y silueta de pájaro bebedor y su garganta revolcada con frases-guijarros. Raramente como en este filme un cineasta ha sacado tanto de sí mismo, un tema agresivo y ambiguo, los materiales de una comedia desviada, y llevado al límite más allá del cual la exposición maníaca de sus locuras íntimas podría, sin ningún retorno posible, provocar, no tanto al espectador de lo que se muestra tan elegantemente, como su capacidad de asimilarlo todo sin experimentar el aburrimiento que da un catálogo de manías, si no fuera por este distanciamiento insituable, esta teatralización del cine, que realiza, con la misma naturalidad que en Minnelli, una resolución, coreografiada en el espacio, de los gestos más comunes así como de las posiciones más innombrables de los cuerpos, una articulación, desatada y lúdica, de esas frases tan ávidamente afirmadas (esta es la parte Salvador Dalí del cineasta), las más doctas así como las más frívolas.

La danza en sí misma se convierte en una marca de puntuación temporal importante (por ejemplo, en O último mergulho, las secuencias de danza clásica ─la admirable doble Danza de los siete velos en versión completa─ junto a las danzas más populares): es siempre el momento más poético, mientras que es lo que se filma más prosaicamente. En A comédia de Deus, muchos de los planos son de naturaleza ostentosa: es sobre todo de esta manera, marcando claramente la duración dentro de un espacio, que Monteiro teatraliza el cine y produce esa unidad coreográfica a la que los momentos de danza ya pertenecen por naturaleza. Son la expresión, en sus filmes, no de una gracia decorativa del arte, sino de la simple y anónima alegría de vivir. Si el criterio de sinceridad tuviera alguna legitimidad, se podría afirmar sin vacilación que muy pocos cineastas tienen una relación tan estrecha con la danza en sus filmes como Joâo César Monteiro.

Le bassin de J.W. (1997) dejó perplejos a los que habían amado A comédia de Deus sin, como sucede a menudo, ganar nuevos amateurs en el cine Monteiro. Como si, aprovechando el hecho de que es menos brillante ─y también menos tiránico─, este filme se hizo para pagar por haber amado el anterior casi demasiado, y de una manera casi demasiado exclusiva. Dedicado a Danièle Huillet y Jean-Marie Straub, Le Bassin de J.W. se basa en una frase de Serge Daney que cita en los créditos: «Soñé que John Wayne meneaba maravillosamente su pelvis en el Polo Norte». Monteiro interpreta en su filme ya no un personaje central, sino varios: João de Deus, Max Monteiro, Henrique ─alusiones a personajes de sus filmes anteriores, así como a Enrique el Navegante. Se automargina hasta un momento tardío en que reaparece como el que señala de repente el verdadero hilo de la narración. Antes de esta última encrucijada, lo esencial no descansa nunca sobre los frágiles hombros de un solo personaje en torno al cual gira todavía un mundo femenino, sino que se distribuye uniformemente en los diferentes rincones de una estructura formal global (largas secuencias puntuadas esta vez por largos planos fijos) que dibuja la trayectoria de varios elementos de discurso a partir de materiales muy distintos: la representación de un extracto del Inferno de Strindberg, el texto de Pasolini sobre Strindberg, un paseo diurno por un puerto que retoma un capítulo nocturno de O último mergulho, un episodio sexual del que el cineasta es, en su propio cuerpo, el sujeto irrisorio, y, en la larga penúltima parte del filme, una lectura de la primera versión escrita de Le Bassin de J.W. como si se tratara de una obra de teatro ─discursos y materiales destinados a resonar entre sí sin que haya, sin embargo, la más mínima resolución armoniosa que se pueda esperar: estamos bien y verdaderamente en la gran tradición de audacia de los años setenta.

Monteiro ha delegado en dos actores (Hugues Quester y Pierre Clémenti) la tarea de decir y hacer muchas de las cosas que él mismo interpreta en sus otros filmes. Aquí se condena a una división de su propio personaje en varios, de los cuales solo uno irá adquiriendo poco a poco la importancia: el que cumple su pasión admiradora por John Wayne al irse sin equipaje, casi abstractamente, con una chica y un burro al Polo Norte, después de una luminosa secuencia de entrevista televisiva (¿una cita fantasmal de La ricotta?), dejando a Europa al acecho del nazismo, proyectado como una sombra maligna.

Ya no se trata, como en A comédia de Deus, de un brillante filme de conquista (sobre su público) basado en una máxima exposición de uno mismo en un encantamiento cómico, sino un filme a la vez más abandonado y más contenido: su estructura está diseñada para incluir tanto una reflexión política sobre Europa (y sobre el lugar de Portugal, como cabecera), una reflexión estética sobre el cine (cómo el cuerpo de John Wayne, con la singular forma de su pelvis, está en el origen de una forma única de girar la pierna, de la que Ford y Hawks fueron capaces de hacer un uso tan expresivo), y una triple relación entre la vida (es decir, el sexo, la política y la Historia), el cine y el teatro.

Monteiro presenta primero el texto de Strindberg, interpretado como si se tratara de un ballet ralentizado de una comedia musical: una procesión de chicas jóvenes que van y vienen al capricho del cineasta que es él mismo el actor de obra ─aire ceremonial e irónico, sobre el que planea el recuerdo de Salò (1975). Se trata de un plano vasto, largo y fijo que registra toda la acción, y solo se interrumpe por la duración misma de una bobina de película (ya que se repetirá de forma idéntica, después de que un plano orientado perpendicularmente se haya deslizado entre ellos para servir de intermedio).

Monteiro inaugura así este teatro del plano que establece en este filme desde la fijeza de la cámara, y en el que, pase lo que pase, los actores son y siguen siendo los ocupantes de un espacio mixto, tanto teatral como cinematográfico. La duración en sí contribuye a la teatralidad del filme ─los actores se mueven relativamente poco, hablan y se desplazan según una economía ritual del espacio que designa claramente el plano que ocupan. Esto no significa que la dimensión cómica esté ausente. Lo que está fijado aquí no está fijado. Monteiro incorpora la risa de su propio actor loco, grabada en la distancia del plano durante la representación de Inferno, como la verdad cinematográfica del teatro. Las reflexiones más tarde confiadas a los otros dos actores principales son enunciadas con la misma delectable ambigüedad que Monteiro expresa hablando en A comédia de Deus; a modo de segunda naturaleza de estos actores, no les corresponde ser escuchadas, como se haría con los pensamientos de los personajes con los que uno debe, incluso para la ocasión, identificarse, sino ser vistas como material de enunciación y articulación, escogido y reunido en primer lugar para hacer sonar mejor tal o cual plano, que debe ser cada vez un teatro, o una pequeña unidad teatral autónoma.

El filme no está hecho solamente de estas mónadas teatrales: ciertos momentos también tienen su debilidad y dejan una impresión ya sea de una pérdida de certidumbre o de una toma deliberada de vacaciones (la escena complaciente de la jarrita), pero esto, que sucede en casi todos los filmes de Monteiro, no alcanza su línea vital, que permanece claramente trazada. Tales flotaciones, en estos filmes que no buscan ni la economía de la narración ni la coherencia dramática, no tienen ninguna consecuencia en la medida en que parecen expresamente construidas para ser demasiado largas: en ciertos grandes libros, uno está más inclinado a saltarse las páginas laboriosas porque otras han apasionado a uno. El equivalente al cine, donde no se puede saltar una secuencia, permite repensar por un momento las secuencias anteriores. En un filme de vocación digresiva, como Le Bassin de J.W., las pequeñas secuencias aproximadas se basan, pues, en las secuencias completas, e incluso a veces destaca la singularidad de las que percibimos rápidamente como los pilares y las bóvedas que albergan lo esencial: el teatro del plano. Y es precisamente este tipo de construcción temporal lo que predestina a tal filme a engrosar los rangos de los filmes del sueño, tan propicios para soñar despierto.

¿Cuál es el propósito de este teatro del plano? Establecer, sin decirlo, una especie de manifiesto en el que el teatro y el cine dialoguen e intercambien sus respectivos materiales para crear una perspectiva en la que todo pueda aún moverse, cambiar y contradecirse, como Strindberg, interpretado como un ballet erótico, como un fragmento de Lola Montès frente al cual la cámara tendría prohibido moverse y cortar, para que el ojo y el oído tengan la libertad de elegir dentro del ámbito del plano, para que más tarde un guion de Monteiro se convierta en la base de una obra teatral que, incidiendo a olvidar su origen, o al menos su destino, cinematográfico de acción continua, comprometa a los actores a inventar en un espacio de cine ─aquel del plano─ de gestos corporales y entonaciones vocales que un cine ordinario construido sobre la narración o la dramaturgia no querría.

Las secuencias del puerto se reubican y se observan de acuerdo con esta ley del teatro del plano: de ahí este largo diálogo bajo el paraguas en la orilla del agua. Otro elemento, más técnico, contribuye también a la teatralidad, es el cambio de la intensidad de la luz durante el rodaje, realizado por manipulación del diafragma, varias veces en el filme (sobre todo en este diálogo bajo el paraguas), y que dramatiza no visualmente como un signo revelador del cine, sino abstractamente como lo haría un capricho de la luz natural, transcrito inmediatamente como un signo de teatro.

Durante este filme también el baile tiene lugar: en una brasserie popular, las proyecciones de luz sobre un fondo de pared dan a la danza, por una elección precisa y limitada de cuadro, un espacio adicional de movimiento, como si esta danza se moviera hacia adelante en lugar de quedarse allí; más tarde, en la casa, durante el largo ensayo, dos actores empiezan, sobre la famosa canción de Jacques Brel, un vals que conducen, gracias a este teatro del plano y a las alteraciones de luz que requiere, hasta su perorata cumplida. Incluso el violinista que toca su instrumento mientras camina tiene un estatus de bailarín.

Pero también son las cosas menos visibles las que componen la belleza de esta o aquella secuencia, cosas que escapan a la línea general de la construcción poética del sentido. De ahí la relación que se establece, durante el tiempo de un plano, entre Hugues Quester, un actor inmerso en una realidad con la que tiene que hacer borrón y cuenta nueva, y dos niños sentados solos en la brasserie, testigos de un mundo convertido en un teatro donde todo está ahí para ser mostrado: nazis, puros figurantes de un cabaret brechtiano, que desfilan y participan en un simulacro de violación, un mercado del sexo, un hombre que mea en el escenario, además de la animación habitual del lugar (consumo, encuentros y bailes). El cine, construido como en este filme, registra, dejando que ocurra y viva su tiempo de vida, lo que surge al borde del viaje: la expresión intimidada y asombrada del joven, elemento infinitesimal del plano y de la secuencia, se queda fuera de la atención demasiado fácil que uno da a un niño en un filme; es solo uno de los signos inscritos en la teatralidad del plano, que hay que ir a buscar por sí mismo. En esta secuencia de bloques heterogéneos (en los que la narración no es un elemento determinante), se plantean otras cosas más, pero no tienen más razones lógicas o estructurales para aparecer o eclosionar: así, en la secuencia de la entrevista televisiva, donde el cuadro dentro del cuadro, el blanco y negro, el rostro de la muchacha animado por el viento, el dispositivo abiertamente artificial del conjunto, el espacio blanco en la distancia que augura el Polo Norte, así como el contenido temático de la entrevista, se funden de repente para dibujar esta espléndida ilusión de vida que pocos filmes consiguen crear continuamente.

Una regla de tres

En un filme en proceso de elaboración ─desde la vaga concepción hasta la fase final de mezcla, pasando por la escritura del guion, el découpage, la repartición de los actores, los encuadres, el diseño de sonido (directo o fabricado)─, sea cual sea el tema, hay tres elementos en conflicto entre sí, cada uno con buenas razones para querer prevalecer sobre los otros dos: la narración (récit), la dramaturgia (dramaturgie) y el proyecto formal (projet formel).

Un filme, cualquier filme, se construye sobre la base de estas tres fuerzas, ya sea ficción o documental. Debido a que se concibe durante un periodo, se despliega, una vez completado, ante nosotros, durante un tiempo más o menos largo. Por lo tanto, ya se está obligado a tener en cuenta un elemento: la narración. ¿Qué episodios, en qué orden, qué cantidad de elementos incluir, en qué momento de una realidad ─sea de origen imaginario o bien real y extraída del mundo─ debe comenzar el filme, construir su itinerario y luego en algún momento detenerse? Estas son las preguntas que cualquiera que aborda un filme tiene que hacerse. Hay que encontrar respuestas precisas para medir, proyectar y dirigir este fragmento de tiempo que es un filme.

La historia es algo que se oye a lo lejos, que se aprende por casualidad, que se lee, que se imagina, que se busca en la realidad, pero el filme debe transformar esta historia en una narración. Tomemos, por ejemplo, Before and After (1996) de Barbet Schroeder, tiene todos los diversos hechos, pero la narración comienza desde el momento en que el autor del filme decide atribuir a un personaje (la muchacha) la narración de esta historia: un asesinato ha tenido lugar, su hermano ha desaparecido, las sospechas se lanzan sobre él. La historia no se cuenta objetivamente, y es la narración la que le da su forma particular al confiarla al diario que lleva el personaje más humilde.

Enfrentando la narración ─para que la historia sea encarnada, y no solo contada desde una distancia flexible─, los personajes aparecen. Pueden ser pura ficción, actores profesionales, actores aficionados, etc., o pueden venir de la realidad misma, ser convocados tal como son, decir lo que piensan, vivir, etc.: en cualquier marco en el que se inscriban, desde el más inventado hasta el más documental, en cuanto salen del fondo del plano para acercarse a nosotros, en cuanto ralentizan un poco la narración, se convierten en personajes.

Porque tienen una cierta duración de vida, y un filme no puede dejar de reducir esta duración a unos pocos momentos (pequeños, grandes, ordinarios) característicos de estos personajes, en cuanto se filman, ya sea en movimiento o inmóviles, en cuanto hablan, aparece inmediatamente algo dramático ─como una acción instantánea de ellos mismos─ que expresa en el registro una materia prima con la que no se puede hacer nada, pero que la mayoría de los filmes utilizan, ya sean documentales o de ficción. Incluso antes de que el sentido de lo que hacen y dicen se establezca por el montaje, es decir, por la narración final (la narración inicial es en principio el guion), hay un dramatismo inmanente ─expresado por los seres filmados, ya sean actores de una ficción o de sus propias vidas─ que es el primer material a partir del cual el director construirá la dramaturgia demandada por el filme que aborda. Podemos ver así en Before and After cómo la dramaturgia tiene en cuenta el dramatismo inmanente de Edward Furlong (que preexiste en el filme) para dar al personaje del hijo su verdad expresiva, su feroz interioridad, de la misma manera, también tiene en cuenta el dramatismo de los demás actores (igualmente sensible en sus otros filmes) para construir, con la ayuda de su fuerza adquirida en el ejercicio del oficio, estos personajes de una madre, pediatra seria y responsable, un padre, artista hecho y derecho y torpe, o una hija cuya aparente banalidad le permite, por su borrado dramatúrgico, dar crédito a una parte del peso de la narración ─la que procede de una elección selectiva que permite transformar una historia en una narración y que consiste en primer lugar en abandonar algunos de sus elementos para mantener otros, según una lógica propia de toda narración en curso de formación, y luego en establecer una primera jerarquía escrita y provisional entre los personajes─, mientras que la otra parte de la narración es asumida por la dramaturgia lograda por lo que desde hace tiempo se llama mise en scène. Por lo tanto, es con la narración que la dramaturgia entra en juego aquí. Pero hasta que se alcanza el último plano, es en principio difícil establecer si es la narración, o la dramaturgia, o el proyecto formal, lo que gobierna un filme.

La de Barbet Schroeder es una continuación de una tradición perdida de Hollywood, de la que la televisión se ha apoderado solo privándola de su complejidad: la tradición prosaica, basada tanto en la dramaturgia como en la narrativa. Al exponer el caso de conciencia que divide a una familia, a través de las emociones, acciones y palabras de cada personaje, devuelve al telefilme su propiedad original y construye una narración en la tradición premingeriana (en su problemática: ¿debemos decir la verdad o jugar el juego del sistema legal y la mentira?), a la que se enfrenta con una dramaturgia cuya tensión evoca a Richard Brooks, Ray o Minnelli. Esto es probablemente también lo que causó un escándalo (1), esta forma de volver a poner la división de una familia en medio del cine ─y de recordarnos, por un simple acto de presencia cinematográfica, que Hollywood fue esa generosa mezcla entre el espectáculo y el debate cívico, y que se ha vuelto heroico hacerlo considerablemente mejor que el insípido academicismo de un Sidney Lumet.

¿Quién gobierna en Before and After? A primera vista se puede responder que es la dramaturgia. Una parte importante se deja a la expresión de los actores, según esta dramaturgia de una mezcla entre técnica y dramatismo inmanente, realzada por el découpage temporal y por una puesta a distancia preocupada por la visión que tiene nuestro espectador de la historia, que es obra de la mise en scène. Sin embargo, al final es la narración la que, a través de sus desarrollos legales que limitan el alcance de las emociones ─ciertamente responsables de eventos de gran incertidumbre─, gana a la dramaturgia. Es la fuerte razón de la narración la que establece esta particular respiración del filme y conduce a la armonía. El proyecto formal, por su parte, se contenta con seguir con flexibilidad las vicisitudes de esta lucha entre la narrativa y la dramaturgia.

Fue cuando recientemente descubrí Some Came Running (1958) que se me ocurrió la idea del gobierno de los filmes según una regla de tres. En este filme, Minnelli somete tanto su proyecto formal como su narración a la dramaturgia, en la que las emociones son la vida misma de los personajes. Independientemente de lo que las conecta a la historia, son más importantes que las etapas de la narración, que la creencia de Minnelli en la estructura de su historia y que los rastros visibles de su proyecto formal, cuya intensidad es más marcada en otros filmes. Esta victoria de la dramaturgia es, como a menudo, el resultado de una lucha incierta entre las dos atractivas fuerzas mayores y una tercera fuerza, todavía activa, pero en un modo menor. Y en los filmes de Minnelli, es la narración el elemento menor, cuando la lucha tiene lugar, como aquí, entre la dramaturgia y el proyecto formal.

Para tomar un contraejemplo, podemos decir que en los filmes de Eisenstein, Tati, Bresson, Sternberg, Oliveira, los Straub, y en solo una parte de la obra de Lang y la de Godard, el proyecto formal es casi siempre, de los dos elementos principales, el que gobierna; que si en uno de ellos la narración se mide por el proyecto formal, la dramaturgia será el elemento menor (Eisenstein, Straub, en donde se estabiliza de antemano el proyecto formal), y que si en el otro, la dramaturgia se mide por el proyecto formal, la narración será el elemento menor (Bresson, Godard ─excepto en Histoire(s) du cinéma, donde es la narración la que lucha con el proyecto formal, dejando a la dramaturgia la parte de los pobres enterrada pero presente). También en este caso, cada filme plantea un problema específico, y no se puede decir que un cineasta (en el sentido definido en el n° 18 de Trafic) tenga él mismo un enfoque idéntico para cada filme.

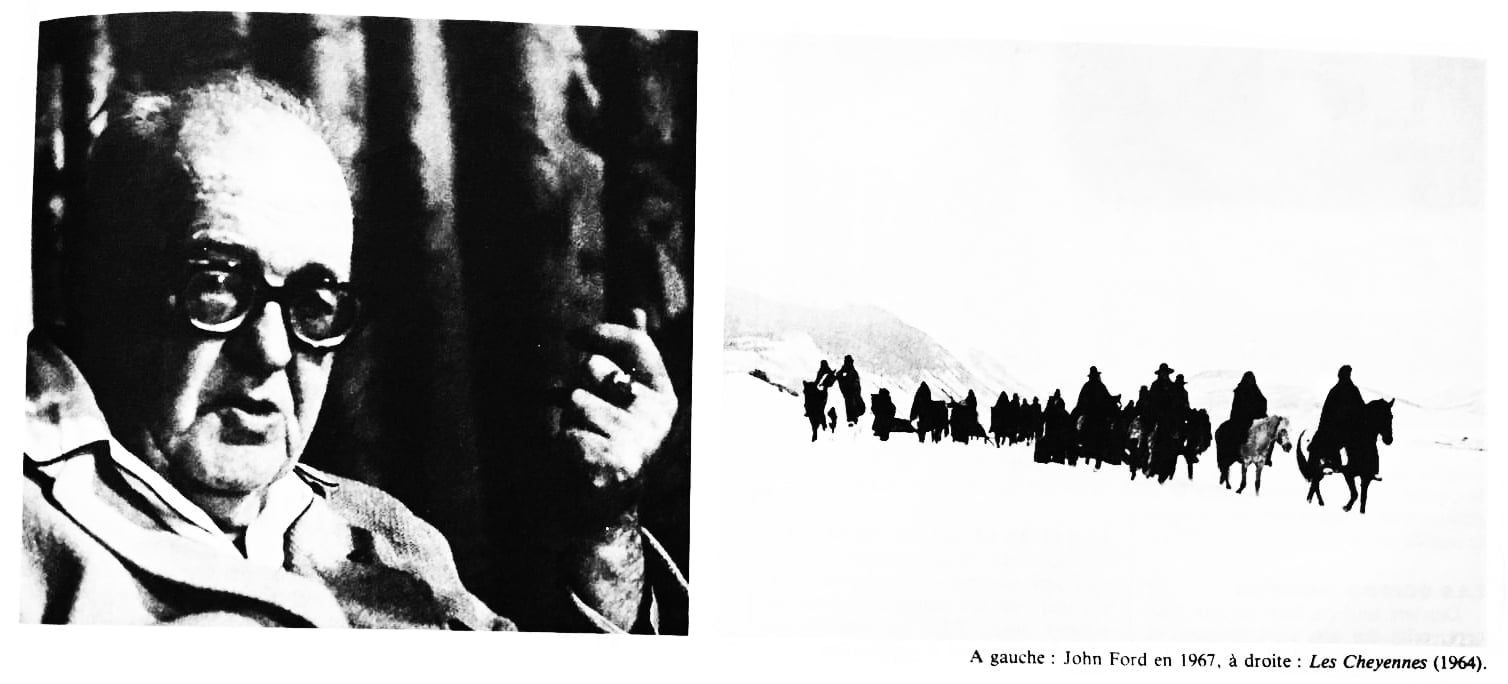

En general, los filmes gobernados por la narración expresan los tiempos de la vida, dirigen su atención al sentido de las cosas, al destino individual, al deseo, y confrontan la Historia en la medida de la distancia particular que llevan consigo (Griffith, Murnau, Walsh, Pasolini, Buñuel, Welles, Hawks ─que casi la descarta─, Lang en su periodo americano). Los filmes gobernados por la dramaturgia inscriben a la humanidad en el centro del mundo, creen en la infinidad de emociones y sentimientos, expresan la opresión de la sociedad, los estragos de la Historia, acogen las zonas oscuras del ser, en lugar de preocuparse por el enigma de su sentido (Chaplin, Ford, Mizoguchi, Stroheim, Renoir, Dreyer). En cuanto a los filmes gobernados por el proyecto formal, tienen la particularidad de definir un cine fuertemente opuesto al de su época. Los cineastas de este tipo casi siempre reclaman objetividad: no inventan su proyecto formal, lo descubren. Y casi siempre es una forma poética abstracta que les permite interpretar el mundo regulando su representación.

Para cualquier filme debería ser posible averiguar cuáles son las dos fuerzas que luchan, cuál es la que gana y gobierna, y cuál es la tercera, que sigue siendo menor. Pero se puede observar que los grandes filmes son también aquellos en los que el principio de gobierno es indecidible, y en los que las tres fuerzas son iguales. Así, en La règle du jeu (1939), para tomar solo un ejemplo, si uno tira del hilo de la narración, todo el filme viene con ella, al igual que si uno tira del hilo de la dramaturgia, al igual que si uno tira del hilo del proyecto formal, tan estrechamente han actuado las tres fuerzas en una relación dialéctica. Cada cineasta ofrece así un terreno favorable para el estudio de esta regla de tres, que puede proporcionar una visión muy clara de la evolución de los filmes que son la obra de toda una vida. Volviendo a Renoir, a quien estaría tentado de clasificar como partidario del principio de la dramaturgia, cómo no ver que el proyecto formal se esconde a menudo en él, y que es entre estas dos fuerzas que la lucha tuvo lugar, en su caso. Y que, en la obra de Griffith, se juega a menudo entre la narración y el proyecto formal, siendo la dramaturgia el elemento menor (cargado como está de clichés melodramáticos o soluciones de época), excepto en sus grandes filmes, cuando las tres fuerzas actuaban en estrecha relación dialéctica, y la dramaturgia de repente ya no es el elemento débil.

Ya solo el misterio de los filmes que conocemos mejor nos saca de este sueño en el que razonamos. Cada uno lleva un enigma que habla a la memoria. Un pensamiento por filme. Esta regla de tres es solo una herramienta.

(1) A diferencia de otros filmes americanos de Barbet Schroeder, este se enfrentó a una fuerte oposición a su exhibición incluso en los Estados Unidos. Barbet Schroeder tenía derecho a la exhibición de una sola copia para uso “extranjero” durante un periodo limitado de un año.