TRENT AND DEVON, DEVON AND TRENT

ESPECIAL JOHN DUIGAN

Lawn Dogs (1997)

Winter of Our Dreams (1981)

John Duigan y Winter of Our Dreams – Entrevista

Romero: Dos visiones

Careless Love (2012)

Lawn Dogs (John Duigan, 1997)

La amistad que enraizándose hace avanzar a este filme atesora algunas características del cine de John Duigan: es intempestiva, secular, intergeneracional, problematizadora y expositora de interferencias. Rescata la forma sobrecogedora, hoy demasiado olvidada, de un cuento infantil cruel. No podríamos sentir sino lástima del pobre adulto que se jactaría de no haber conseguido embriagarse con Lawn Dogs, un equivalente a insinuar el haber madurado lo suficiente como para ya no poder sentirse conmovido hacia lo sombrío por un cuento de Hans Christian Andersen, por los bulbos antropomórficos de una mandrágora. Brotes fascinantes, galletas de jengibre con aderezo de moscas en lugar de pasas…

…Y es que érase una vez, en una urbanización securitaria bautizada con el nombre de Camelot Gardens, vivía una niña de diez años llamada Devon Stockard, de pelo color heno, rubita y guapa. Su corazón frágil, desacompasado, latía fuerte sin embargo en pos de nuevas aventuras. Una que comenzará a espaldas de sus padres cuando trabe inclinación por Trent, a ojos de todos los vecinos, el desarrapado jardinero. Así inicia Duigan una ensoñación anclada en escapadas, desniveles, bosques, suspicacias, una guerra contra el orden existente cuya anáfora maldita se cifra en la regularidad con que emergen los aspersores. Una suerte de declamación libertaria que encuentra su correlato en la que quizá sea la puesta en forma más elástica de cuantos filmes ha dirigido el australiano; en carrera, planos que en pocos segundos capturan y entregan una situación comprometida, relevándose al calor de intercambios dialógicos o traslaciones espaciales, otros de espera ligera, donde Trent se divierte por lo bajo y titubea sobre la conveniencia de pasar más tiempo con la niña, intimidantes, se nos abalanzan a ocasión los escorzos, las diagonales casi subjetivas, cámara en mano el horizonte temblando, perdiendo su principio rector, cuando el despotismo de clase y la violencia amedrentadora ponen en riesgo la continuidad de sabernos supervivientes. Contribuye a ello Elliot Davis, director de fotografía dotado de una versatilidad consecuente que habíamos apreciado, hace ya algún tiempo, en hasta cuatro de sus trabajos con Alan Rudolph. La flexible generosidad de Duigan para con el guion de Naomi Wallace nos hace intuir, ante el australiano, la figura resuelta de un cineasta nada egoísta, que tras sus primeros años ha ido moteando alternativamente las historias que anhelaba contar con ideas ajenas y propias. También asoma la ninguna reticencia con que Duigan plasma los desnudos, registrando por lo general con igual somaticidad ambos sexos, aquí, camiseta de tirantes resudada, cuerpo sin grasa del jardinero subalterno, fibrado al sol por el trabajo manual concediendo mostrar tras un baño de salto mortal su polla aguileña ─tentación extralímite de hijas e hijos de papás pudientes. Fue en Sirens (1994), película de inspiración prerrafaelita, donde el cineasta se mostraría en mayor grado expansivo a la hora de enmarcar compositivamente su visión de una sexualidad orientada a conmocionar las pasiones chatas, primaveral eclosión de un panteísmo sensual renacentista. Abreviando, aquel rescoldo erótico que calienta por debajo gran parte del cine de Duigan, un borrajo pequeño pero muy incandescente, cuidadoso en su pasional incendio controlado desde donde se evita calcinar los frágiles sustentos del tema.

Bordeando la explanada de la infancia desatinada se encuentra Devon, muchacha dominada por el insomnio angelical de loba que aúlla descarnada en la madrugada a las puertas del cielo, un rencor soterrado, que ella misma no sabrá desdoblar entero. Nosotros lo olemos a distancia, y es turbulento, genuino, convoca a la entregada platea a odiar un poquito a los niñatos insoportables, dada su impotencia a la hora de escuchar con la complacencia de Trent, sin rodeos para enunciar un “The End, OK?” cuando llega la hora de que Devon ponga una pausa al cuento de Baba Yaga, avanzando a destellados trompicones por los atajos del relato, tiñendo sus entrañas con una advertencia dirigida a los guardianes de los límites del bosque: dejen en paz al que huye o el río y los árboles les cortarán el paso. La vieja eslava se quedará con un tronco estampándole la nariz. Pécora, meiga, pérfida. Algo de esto tiene el mundo de los adultos que rodea a la niña, a los que Duigan suele filmar emparedados con afectaciones de no dar crédito, redichos, aconsejadores hasta el hartazgo. De la cicatriz que parte en dos el torso de la invicta Devon, marca advirtiendo que el latido de su corazón suena singular, dividido en tres notas, ellos se quieren deshacer, eliminar su recuerdo. El padre sugiere cirugía. La idea de tocar dicha marca, pensarla, advertirla, le llena de asco. Al vagamundo Trent, aunque cauteloso al principio, no le importará avistar el cosido. Repite su “That’s cool” curioso, correligionario de compunciones, cuela la tierra más allá de las rejas de Camelot Gardens y llega a despertar eso que Duigan llevaba buscando desde hacía décadas filmando la Australia local que le vio nacer con espíritu de expatriado sentimental, su vanagloria da comienzo en el esquivo instante que surge de una desdicha movediza, tornando en pasatiempo, picardía, bondad, ganas de enseñar la luna mostrando la raja de las nalgas al alguacil.

El encanto respirado a lo largo de Lawn Dogs proviene de un tinte minúsculo, del cual América no hace gala a menudo, empeñada en resguardarse tras la salita de estar ─risas enlatadas de pesada sitcom eructada, WRKA, colección de oldies─; candorosos, aplicamos este color rojizo a la putrefacción de AstroTurf y la extensión de césped cortado con el sudor de mozos como Trent. Así es, algunos poseen el césped, otros lo cortan. ¿Les suena simplificador? En caso afirmativo, pueden ir pillando el tren que más directamente les lleve a hacer puñetas. Ese es el panorama, y ante los acosadores, las vistas, no se puede hacer más que fabular, retornar al ansia infantil de frotarse entre las piernas con cualquier objeto metálico a disposición, bajar desnuda por la barandilla de casa. Devon no encuentra alivio en los chicos de su edad, dice que huelen a TV, necesita al Capitán Nemo tanto como la muchacha lidiando con la pubertad de una primavera sombría en Les jeux de la comtesse Dolingen de Gratz (Catherine Binet, 1981), incapaz de resistir el encrudelescido devenir de la vida, viéndose morir ardiendo de deseo nigromante ante un ciego argentino: su nobleza transparenta el joie de vivre de la niña Stockard, el descomedirse de Duigan. No hay duda, Devon se mueve en el afecto peleón y a punto de quebrarse, cómo no mostrar empatía, parece enunciar el paso de las horas, el corolario que deberemos aceptar forzosamente, aun con cincuenta años a nuestras espaldas no podremos evitarlo, lanzados hacia el tráiler del gun for hire… sí, huir de él no mostraría más que cobardía desacatada. Admitimos mofletes colorados, algo de pudor, no mucho… en fin, hay que decirlo ya, nos hemos enamorado de una niña de diez años, y figuramos encarnados bajo el guardapolvo más temido del pueblo. Quizá defender este sentimiento sobrevenga condena: ropas al río, consentiremos la condición de tránsfugas sin motosierra, escapando de un universo de hijos de perra que buscan matices en momentos donde un balazo no requiere de sutilezas. Una petición de Devon demanda arrojo, lanzarse a la jungla del desafuero, abrazar la comarca propuesta por E. T. A. Hoffmann en El niño extraño. Sean fieles al crío.

Tras The Leading Man (1996), Duigan regresa a las barricadas de producción inglesa cambiando radicalmente el campo de acción. Allí, un Londres cuyo paisaje era escamoteado en favor del drama satírico concentrado en pulsiones maritales desgañitándose detrás del mobiliario aburguesado y acariciado por un Jon Bon Jovi esperando ir añadiendo puntos en su salseo primordial, caradura cursi con facilidad en el arte del morreo. Un año después, Trent y Devon enmarcan su amitié fou invocando memorias de hace cuarenta y siete abriles, en esa Guerra de Corea de la que aún no hemos aprendido a quemar la maldita bandera, mejor dicho, o como expresaría otro, el derecho a quemar la maldita bandera, si no, ¿para qué tuvo lugar la batalla? Las cosas siguen igual en el límite de la década confusa que acoge a Duigan filmando, lo escuchamos en las noticias de una televisión espantosamente colocada a bordo de una parrillada-mitin encubierto: cuantos más invitados mayor será la posibilidad de Morton, el papá de la cría, en lo que respecta a hacerse un hueco prominente en la Junta del Condado. Vende galletitas, hija de mi estirpe, sonríe, tu cara es la pianola puesta al día. Desde mitad del siglo XIX hasta hoy no ha dejado de refinarse la patente inicial, significándose en centenares de sucesos de la vida cotidiana continental, todos la reclaman, y apremian la urgencia, cual herencia vitalicia, de figurar en el largo listado confirmando una ligera variación al troquel. Así ha vuelto en jirones lo que tanto gusta a los sentimentales yanquis, entitlement, dengue, los soldados que han ido a Irak sienten la necesidad de llamar a mamá en cuanto se les retira la carabina, un linaje empobrecido progresivamente, lejos del aquí te pillo capaz de ocasionar, en cualquier momento en una soleada tarde, el embrutecimiento presto de un subsahariano traspasando con el dedo ─Trent lo hace con Sean─ un agujero en la camiseta cara ensamblada al cuerpo cobarde de un biennacido.

El padre de Trent reflexiona de esta forma, ahí está la semilla de la actual mojigatería poblando los nosecuantos últimos cuatros de julio. Solo le falta sonarse los mocos en la bandera, y en cierto modo da algo de pena, no le quitamos un ápice de verdad, aferrado a su trozo de tela, lo único que la nación, según él, cree haberle regalado, nombres en el muro de los futuros difuntos, héroes sin tumba. Años antes los lloraba iracundo el doctor de Route One Usa (Robert Kramer, 1989). Esto no concierne a Devon, y a Trent directamente le espanta. Buen hijo, sigue donando una porción de su sueldo a sus progenitores. Al salir de la casa familiar, las barras y estrellas ondean al viento sostenidas por nuestra chiquilla desde la ventanilla del vehículo, acabando por soltarse, yendo a parar sobre el cemento de la carretera. Duigan entiende que este arrastre de la brisa no constituye un escupitajo sobre la triste memoria del soldado moribundo, desgastado por raciones gubernamentales de queso enlatado lleno de bacterias; con los años, esto ha sido el detonante de la decadencia en el linaje. Se conmina al espectador a ponderar cuál es el semblante del verdadero americano. Retorno de la pianola rota, de las notas emborronadas por la mala tinta de Truman. Si cuando suena Dylan aquí llegamos a conmovernos y a mínimamente entender el drama del americano medio, haremos los honores a la larga tradición de extranjeros que, desde fuera, han emigrado espiritualmente a este continente de tanta grandeza mancillada.

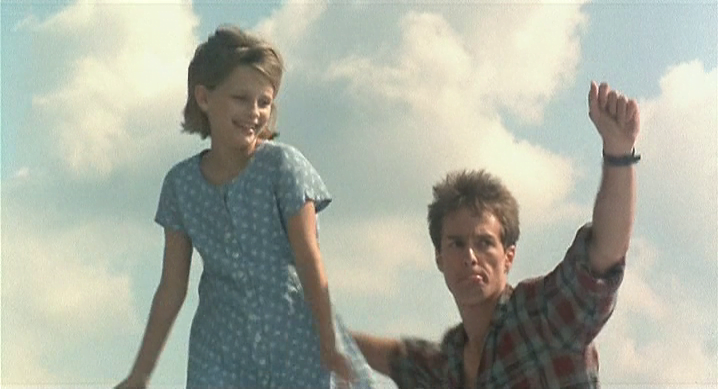

Mezcla de cuentito y reflexión encandilada esta pequeña película. Unica Zürn y american girls. De las cenizas de la patente surge el sonido mercurial, la música, y de ahí va dejando descendientes como cantos rodados. Springsteen es uno de ellos, y así lo danzan Trent y Devon, Devon y Trent, sí, Dancing in the Dark, sobre la capota del coche, en el contraplano el padre y el alguacil. El paisaje sonoro reclama excitación momentánea al ritmo del country más llano de Dwight Yoakam, las ruedas del motor y los caminos de grava, salto mortal al río, Trent lo goza, detiene el tráfico, suenan las melosas guitarras eléctricas, aquí el americano encuentra su natural redención, bajo el influjo de las ondas ladean barras y estrellas, sí de nuevo, en este breve momento del tiempo en el que nos lanzamos a la carretera del trueno. Y luego una ópera estrafalaria, dislocada, a cargo de la directora de orquesta Devon, musicaliza la tétrica fritura de unos pollos robados, pronto ejecutados. Tambores que resuenan desde el mismísimo centro de la tierra. Tal cantidad de tonos y humores sónicos harían reclinarse a Tom Waits en su sótano. Pero no podrían actuar de otra manera los nativos con el semblante de la emancipación bajo las cicatrices que los acuñan. Reclaman su América, salida momentánea de la veranda, del porche, asomo del rifle. «Los hombres tienen casas, pero son verandas». El filme ve a la pareja peculiar adentrarse en la espesura del Far West, años más tarde, deberán volver al hogar durante unos meses, encontrarse consigo mismos. Mientras tanto, permanecerán sobreviviendo a medio camino entre el desierto y las esencias que les son propias.

ANEXOS

***

«Estoy sentada aquí, en el zigurat, sabiendo que bailé porque era la única manera de matar a otro maniquí, cuyo nombre era “Sigo siendo bastante atractiva y moriré si no consigo algo de amor humano. Todos necesitamos amor, no importa la edad que tengamos. Además, si bailo lo bastante rápido, quizá incluso pueda liberarme de los Observadores”».

Mi madre es una vaca, Leonora Carrington

***

«detrás de las caras de la gente, a espaldas de cada porche, millares de casas perfectamente ordenadas, y vacías, piensa en el aire, en su interior, los colores, los objetos, la luz cambiante, todo lo que ocurre para nadie, lugares huérfanos, cuando podrían ser LOS LUGARES, los únicos verdaderos, pero ese curioso urbanismo del destino los ha concebido como los agujeros de la carcoma, cavidades abandonadas bajo la superficie de la conciencia, si piensas en eso, qué misterio, qué ha sido de ellos, de los lugares verdaderos, de mi lugar verdadero, dónde he ido YO a parar mientras estaba aquí defendiéndome, ¿nunca se te ha ocurrido preguntártelo?, ¿quién sabe cómo estoy YO?, mientras estás balanceándote ahí, reparando trozos de tejado, sacando brillo a tu rifle, saludando a los que pasan, de repente, te viene a la cabeza esa pregunta, ¿quién sabe cómo estoy YO?, sólo quisiera saber eso, ¿cómo estoy YO? ¿Alguien sabe si estoy bien, o viejo, alguien sabe si estoy VIVO?»

City, Alessandro Baricco

***

«Así que, aunque no soy americano, ni ya muy joven, odio los coches y puedo comprender por qué tanta gente encuentra a Springsteen histriónico y grandilocuente (pero no por qué lo encuentran machista o patriotero o tonto: este tipo de juicios ignorantes ha atormentado a Springsteen durante la mayor parte de su carrera, y provienen de unos listos que en realidad son mucho más tontos de lo que él ha sido jamás), «Thunder Road» logra de alguna forma hablar por mí. Esto es, en parte –y quizás para mi bochorno–, porque un montón de canciones de Springsteen de ese período hablan de hacerse famoso, o por lo menos de alcanzar cierto reconocimiento público por medio del arte: si el último verso de la canción dice «Me largo de aquí para vencer», ¿qué otra cosa podemos pensar salvo que ha vencido, simplemente gracias a cantar la canción, noche tras noche, ante una cantidad de gente cada vez mayor? (Y ¿qué otra cosa tenemos que pensar cuando en «Rosalita» canta, con inocente, gracioso, conmovedor regocijo «que la compañía de discos, Rosie, acaba de darme un gran anticipo»?) Este sueño de la fama nunca es objetable ni repelente, porque procede de una impaciencia, un ansia artística incontrolable –sabe que le sobra talento y parece sugerir que la recompensa adecuada para eso serían los medios financieros que lo satisfagan–, más que del interés por la celebridad en sí misma. Presentar un concurso de televisión o asesinar al presidente no calmaría para nada esa comezón».

31 Songs, Nick Hornby

***