«BECAUSE LIFE IS DULL, A GOOD FIGHT KEEPS IT INTERESTING»

ESPECIAL HAL HARTLEY

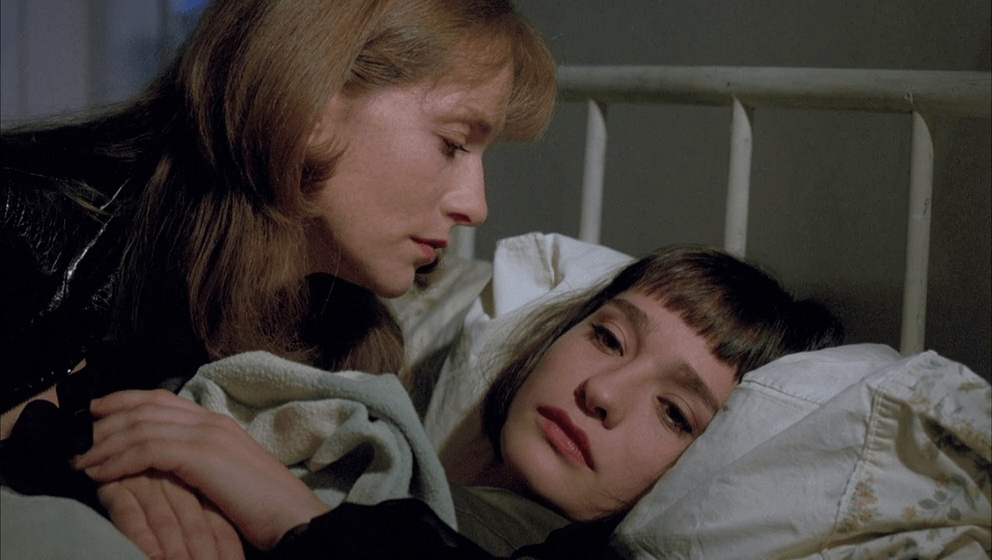

Amateur (1994)

Ned Rifle (2014)

Hal Hartley, Not So Simple

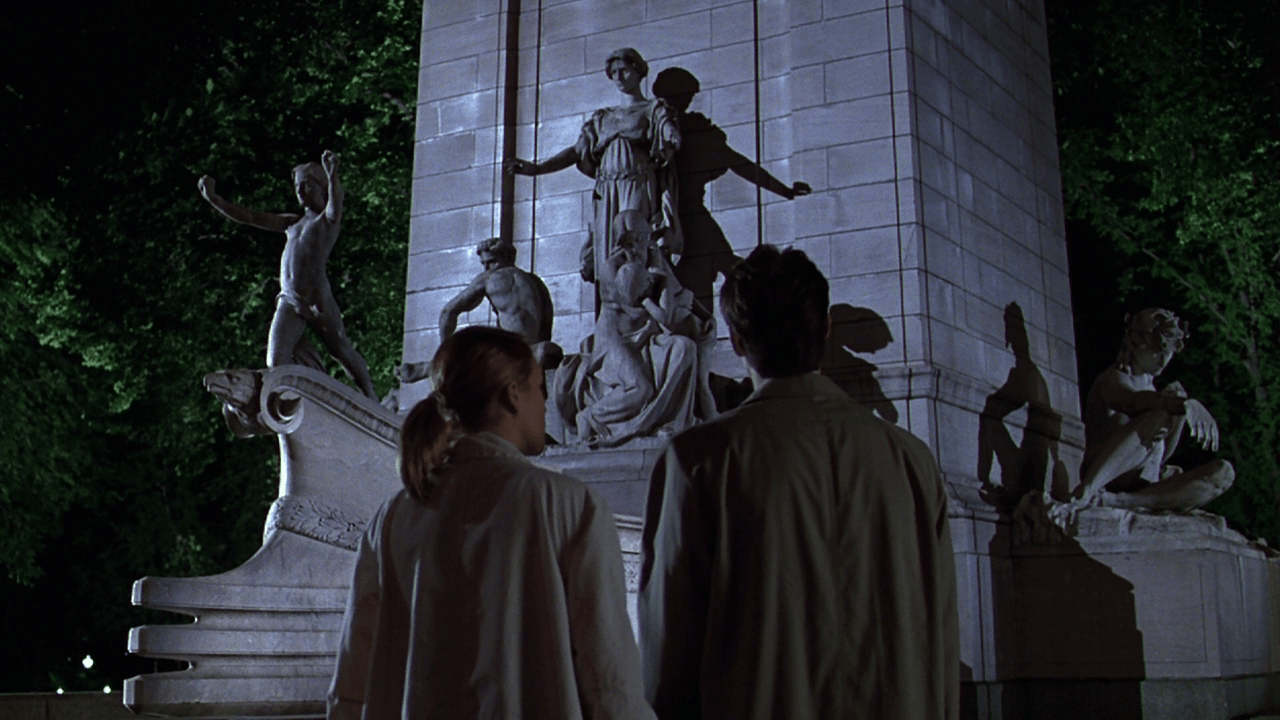

Ned Rifle (Hal Hartley, 2014)

Se requiere una vasta independencia, búsqueda constante, desempolvar cada tanto las ganas de hacer cine, para parir una trilogía tan benditamente deslavazada como la conformada por Henry Fool (1997), Fay Grim (2006) y Ned Rifle (2014). Nueve años separan la primera de la segunda, ocho median entre la segunda y la tercera; el cómputo total arroja una empresa de diecisiete años. La primera se hizo con el premio al mejor guion en el Festival de Cannes, la tercera tuvo que financiarse por Kickstarter. Tras semejante designio solo puede estar Hal Hartley o el diablo, probablemente. Más aún cuando la continuidad entre las tres corre a cargo del mundo interior de los personajes (de las memorias que guarda el espectador) a la vez que, en cada entrega, Hartley se aviene a doblegarlos ─a los personajes (y con ellos, al espectador)─ hacia un proyecto formal distinto.

Después de declinar, en Fay Grim, la morfología del encuadre digital hacia un sinfín de sus aberrantes posibles, Ned Rifle acaba concibiéndose a sí mismo como otro capítulo más, encomendándose del digital a su eficacia portátil. Cuestiones de economía, fílmica y extrafílmica. Con la red agujereada, trabajando a perpetuidad con presupuestos ajustados, Fay Grim debía decidir entre poner en escena tiroteos verosímiles, sirviéndose de coberturas narrativas y balas de fogueo, o confabular una producción oblicua, febril de amor, eminentemente dramática, rodando en unos Berlín, Estambul, Nueva York y París mitad reales-mitad recreados: Hartley se decantará por lo segundo. Posteriormente a Henry Fool ─con la cual Hartley alcanzaría su acmé en lo referente a prestigio crítico─, la trayectoria de largometrajes del cineasta iría espaciándose, topándose con la indiferencia, significando Fay Grim la puntilla. A partir de entonces solo cortometrajes, el cineasta oponiéndose a concebir sus obras en clave de feature films ─«I’d like to do something more than supply an anticipated product for a known market»─, aventuras todavía más independientes (La Commedia, 2014), trabajos para la televisión (My America, Red Oaks); considerado estrella fugaz de los noventa, en adelante cierto olvido. Lo más parecido a un largo sería Meanwhile (2011), donde, en menos de una hora, un neoyorkino maduro como Hartley está obligado a reinventarse. Y lo consigue.

También Ned Rifle debió decidir: ¿proseguir las pesquisas digitales de la entrega anterior, tal vez intentar otro capítulo? De nuevo, lo segundo. El digital ecuánime, vaciado de ruido, de Meanwhile, desbrozaba el mismo viejo camino a transitar con otras herramientas, una bocanada. La tercera entrega ─autoproducida (Possible Films)─ de menos de 400.000 dólares medita sobre cómo extraer de un exiguo presupuesto no preguntas sino respuestas, una máxima claridad expositiva. ¿Acaso tendrá algo que ver que “Ned Rifle” corresponda al seudónimo utilizado por Hartley al acreditarse a sí mismo en la música de sus otros filmes? Si le preguntan sobre ello, se cuidará de replicar que no, no sea que alguien lo interprete a modo de testamento y se le dé aún más por muerto. Respuestas significa, además, no contribuir con un encuadre furioso a la confusión apocalíptica según la cual un cineasta talentoso como él no puede gozar hoy día de presupuestos medianos. Imaginemos que la base del cine independiente sería la aceptación, aun cuando pareciera imposible, de cuadrar serenamente las cuentas. Y aquí Hartley cuenta con la troupe; pues, respecto a la relación con sus actores, a efectos de comunicabilidad con ellos, advertiremos que el cineasta-productor ha hecho al menos eso siempre soberanamente bien, consiguiendo que le sigan esforzados, apegados proyecto tras proyecto, aviniéndose a cobrar el mínimo sindical si no queda más remedio (Thomas Jay Ryan, James Urbaniak, Martin Donovan, Parker Posey). Del filme, un ejemplo cristalino: relevándose con los créditos iniciales, a la vez que presenciamos cómo un funcionario saca a Fay esposada de un furgón, el sonido de presentador de telediario nos informa que la madre de Ned está siendo trasladada de una base secreta estadounidense a la penitenciaría federal, cuando la imagen, durante un par de segundos, se detiene; en el cambio de plano, entendemos que dicha detención se ha operado para que la imagen de Fay pase a formar parte de la esquina superior izquierda del noticiario, el presentador a la derecha, mostrando el programa a pantalla completa tal como si fuéramos los espectadores del directo. Dicha trasferencia ─de Fay al telediario, del telediario al cine─ sin pizca de rubor, perfectamente engrasada, desdibuja oposiciones, el intersticio se disuelve en un abrazo: a Hartley rodar en digital ya no le problematiza.

El cineasta retorna al plano como centro neurálgico y unidad de medida. Aquellos desasosiegos locuaces que en ocasiones se traducían en encuadres digitales con pequeñas correcciones de seguimiento, tendentes a desequilibrar por no especificar desde el principio dónde acabarían los personajes, su relación con la escena y el cuadro, cuando llegara el corte, Hartley los aparca con ocasión de cerrar la trilogía. Aquí solo hay algunos movimientos cortos de la cámara sobre su eje, pequeños paneos que recogen a un personaje pasando de la calle a un interior, de una estancia a otra. También pocos deshilachados travellings de presentación, rápidamente despachados para dar a situar, en segundos, un primer plano o uno medio de los personajes. El resto es dominado por una fehaciente fijeza, una economía del encuadre modesta, pero profunda y expansiva (escuela Godard, promoción de los 80). Hartley cita consciente a Robert Bresson: «No muestres todos los lados de la cosa. Es la frescura del ángulo particular desde el que ves lo que dará vida a la cosa». Puesta en forma que, por un lado, reconecta con las preocupaciones del cineasta cuando aún se le permitía filmar en celuloide, mientras que por el otro rima con la determinación de Ned de asesinar por fin a Henry, su padre.

Una de las misteriosas flaquezas del digital, respecto del celuloide ─cuestión digna de recibir minuciosos estudios técnicos y, en consecuencia, futuras soluciones tecnológicas─, puede tasarse en cuanto más en el primero respecto al segundo una pobreza indomada puede llegar a ofuscar la puesta en escena. Sin embargo, la concreción, el sometimiento de los personajes al encuadre firme, estrategias largamente trabajadas por Hartley y recuperadas con severidad en Ned Rifle, afianzan su valor; pertenecientes al verdadero cuerpo del cine, su vigencia se muestra a las claras en cualquier soporte. Pocos cineastas han sido tan precisos como él a la hora de poner en actor puesto en cuadro las libertades redentoras, anejas a sus correspondientes automatismos incorregibles, que concede el desclasamiento. También la palabra desclasada. Contra el automatismo discursivo primordial ─la herencia interior del presente cultural en su conjunto─, los personajes ejercen otro todavía más de superficie, una especie de contrarréplica espontánea al mundo que puede trabajarse (leyendo o escribiendo): dramatúrgicamente, ellos mismos se narran, recitan sus frases de seguidillo y muy rápido, devolviéndoselas unos a otros cual resorte, chispeadas a pedernal como de un fuero endógeno crepitante cuya mecha estuviera al alcance de la boca. Así, en un mundo tan maltrecho, la literatura se torna subversiva simplemente por oponerse al broadcasting. Palabra y movimiento tienen su momento, el pensamiento, la duda, tienen el suyo, y el cineasta se encarga constantemente de diferenciarlos en escena para capturar la resolución exacta en la que Ned, Henry, Susan, Fay y Simon viran su ser o se concretan.

Tomando en la consideración que merecen las adaptaciones de Hartley al soporte digital, lo cierto es que de su primer filme (The Unbelievable Truth, 1989) al de momento último las formas se mantienen religiosa, tercamente constantes; otra cualidad bressoniana. En una entrevista aparecida en los Cahiers nº 178 (mayo de 1966), ejerciendo Godard de entrevistador, Bresson intentaba poner en palabras la intuitividad que domina la realización de sus filmes: idealmente, es la forma la que ocasionaría los ritmos, pero siendo los ritmos todopoderosos ─incluso en una crítica de cine, afirma─, se hace complicado dilucidar si estos no serán en realidad la materia primigenia con la que trabaja el cineasta en rodaje, teniendo la forma solo una existencia previa ─como síntesis instintiva hacia la que tender─ y posterior ─la síntesis efectiva. En el medio, la rampa hacia el espectador, que sería primero, sobre todo, un asunto de ritmo «que luego es un color, cálido o frío, y enseguida tiene un sentido, pero el sentido llega lo último» (Bresson). Por su parte, Hartley dice haber empezado a articular, después de Simple Men (1992) ─un filme con menos diálogo respecto de los anteriores─, su objetivo de fusionar el ritmo y la melodía del diálogo con el ritmo y la melodía de la actividad física, teniendo como prioridad el hacer trabajar juntas ambas instancias. Como principio rector de la puesta en escena, una disposición adicional compartida por los cineastas: al mismo tiempo que se deja lo más libre posible al espectador (dentro del laberinto), debe uno hacerse amar por él (el hilo de Ariadna). Con Amateur (1994), los dominios del proyecto formal, en el cine de Hartley, se ensanchan, concretándose la evolución en el retablo tríptico de Flirt (1995) ─para él, filme preferido de entre los suyos y el único en que aparece, junto a su mujer, como actor─, Henry Fool supondrá un recomienzo efímero, su particular Sauve qui peut (la vie).

Si la resistencia del ambiente no fuera casi siempre tenaz, el yo no habría adquirido nunca conciencia de sí mismo. Dicha intuición, en un cineasta tan poco paisajístico como Hartley, se traduce en asimilar el ambiente sobre todo a las otras personas cerca, a los demás. De ahí procede asimismo su tono de comedia en voz baja, pues de buen grado reconoceremos que resulta más penoso engendrar el unísono con los demás que con un paisaje. Desde Trust (1990), donde por casualidad Maria era impelida por Matthew a atraerse el mundo con la ayuda de un diccionario, hasta la trilogía que cierra Ned Rifle, cuyo motor es la perversión desajustante y sus consecuencias que en cada uno de los personajes siembra Henry. A partir de este existencialismo del desfase que personajes y espectador enfrentan individualmente ─la des-memoria de Thomas en Amateur─, el par en adelante indisoluble se hará sensible de lo significativo de los objetos, de la dificultad de restañarse con el mundo, naturalizando el arrebato resuelto ─y por ello anticonvulsivo (la convulsión es lo que lo precede)─, de quien se percata y decide de forma inmediata por una realidad, entregándose a ella con la urgencia antiautoritaria de perdiendo un tren o policía en los talones.

En la carrera, «there’s no such thing as adventure, there’s no such thing as romance. There’s only trouble and desire» (Simple Men). Paradójicamente, en el submundo puesto en marcha por Hartley son las asperezas las que acarician, encontrándose un placer disparatado en detener el in flujo de lo que lubrica lo social. Fricción del héroe, del santo y del mártir, pero también del sátiro, del malogrado y del sinvergüenza. Cada día, un puñado de oportunidades para imbuirse de fuerzas con las que combatir la futilidad del mundo (Ambition, 1991) o ayudar a alguien (Meanwhile), rebasando los barrotes. Las inconsecuencias de Susan Weber con el pintalabios ─incapaz de aplicárselo a derechas─, con Henry ─queriéndole matar con sus propias manos pero además acostarse con él, agradeciéndole el hecho de haberle descubierto a Lautréamont, Verlaine y Rimbaud cuando era menor de edad y no debía─, son las que hacen peligrosamente sexi a Aubrey Plaza. A riesgo de acabar como Simon Grim, haciendo stand-up de su propia visión y persona sin que nadie se digne a visitar su blog, Hartley seguirá haciendo «what humans do: try» (el final de The Girl from Monday, 2005). Conclusión: por su sentido extramoral y su terrorismo ilustrísimo, la trilogía que cierra Ned Rifle debería instituirse de obligatoria prescripción a toda juventud en edad de instituto.

fired up and indignant like this».

BIBLIOGRAFÍA

“In Images We Trust”: Hal Hartley Interviews Jean-Luc Godard

Cahiers du cinéma nº 178, entrevista a Robert Bresson (mayo de 1966). En castellano en La política de los autores. Ed: Paidós; Barcelona, 2003.