NICOLAS ROEG; por Manny Farber y Patricia Patterson

NICOLAS ROEG

por Manny Farber y Patricia Patterson

en Farber on Film: The Complete Film Writings of Manny Farber. Ed: A Library of America Special Publication, 2009; págs. 731-738.

“Es algo que me obsesiona: la idea de dónde, cómo nos acercamos, y dónde alcanzamos finalmente nuestras propias escenas de muerte. Hoy en día, cuando la gente habla del cine gótico, está hablando realmente del camp. Es muy triste, porque el gótico es una influencia cultural tremenda, no es para nada una cosa divertida”.

Nicolas Roeg

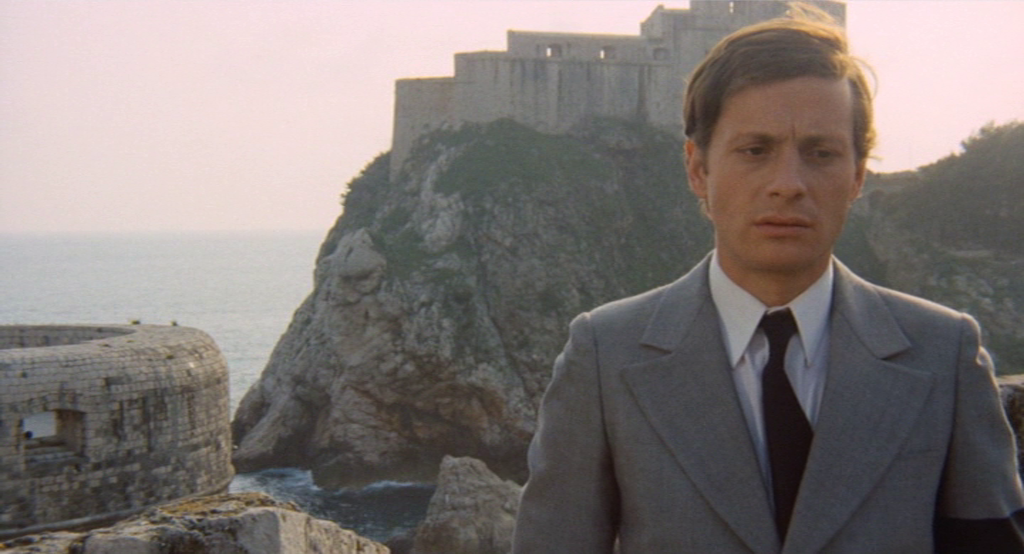

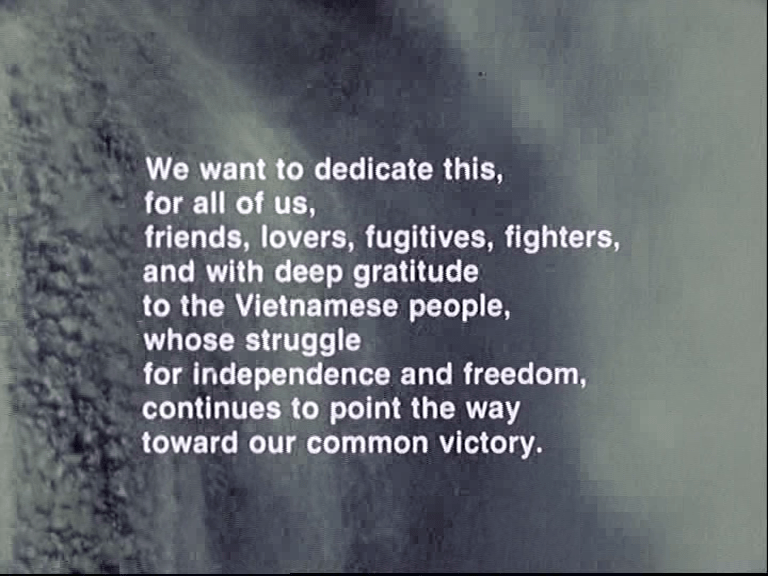

Camarógrafo por mucho tiempo (desde 1947) en algunos proyectos únicos, Petulia para Dick Lester y The Masque of the Red Death para Roger Corman, Nicolas Roeg es un elegante, si acaso arty, director con un historial imponente: un filme de acción rápido, brutal, drogado, sobre la sexualidad pervertida como la clave para la violencia (Performance, una colaboración con Donald Cammell: “Es imposible averiguar quién hizo qué”); una perspicaz lectura del comportamiento infantil hecha con el ojo de un documentalista, demostrando la idea, vertebradora de su carrera, de que el mundo, cualesquiera que sean sus faltas, es visualmente imponente (Walkabout); y su filme más complejo hasta la fecha, un laberinto a lo Henry James construido alrededor de la brillante interpretación sombría de Donald Sutherland de un hombre cauteloso, práctico, en una ciudad incontrolable (“No espere demasiado, Señor Baxter”, le dice el inspector de policía del antiguo laberinto de Venecia, que finalmente destruye a Sutherland y su obstinación en Don’t Look Now).

Siempre envuelto en esto-contra-aquello, la coexistencia de contradicciones, los filmes muy atléticos de Roeg están llenos de estrategias barrocas ─montaje sincopado y nervioso, una escala patas arribas, un espacio con forma de acuario en el que el silencio es un efecto fundamental junto con la sensación de gente flotando, como si estuviera soñando, hacia el frente de una estirada, siniestra inmensidad ─y la impresión de que la gente no ama la vida lo suficiente; o son demasiado rígidos o testarudos para obtener tanto de la vida como podrían.

Su filme extremadamente facetado es muy obsequioso, pero el encanto ─los lindos planos de animales, cosmopolitas impecablemente arreglados y bonitas puestas de sol─ cuenta mucho menos que el uso astuto del medio. Cada película empieza con una mínima idea para la trama ─tres niños a la deriva en el outback australiano; un gánster escondiéndose del sindicato en una bruma de drogas de un manipulador erótico, transexualidad y referencias literarias; un restaurador de iglesias recibiendo un mensaje desde la tumba de que su hija está en peligro (“Mi hija no manda mensajes, Laura… ¡está muerta, muerta, muerta!”)─ y luego se construye hacia un intrincado, semi-impecable, absorbente mezcla de lo ominoso y lo líricamente sensual.

Mientras que los alemanes radicales estaban recogiendo la pancarta de la actitud ocurrente de Warhol, parecería que los tres grandes de Inglaterra ─Losey, Boorman y Roeg─ tenían fijación con Muriel, su destreza principesca y fervor izquierdista. Hablando del modo en el que los franceses se manejaron en Algeria y la II Guerra Mundial, la película de Resnais acerca de Boulogne, una ciudad dividida por su bombardeado pasado y su reconstruido presente de posguerra, muestra las marcas dejadas en sus ciudadanos por las partes sórdidas o desencantadas que jugaron en las dos guerras.

Las estrategias contra-narrativas de Muriel aparecen repetidamente en el filme barroco inglés, particularmente los cortes rápidos que producen un efecto de onda de planos para cada evento, la banda sonora disyuntiva situada en ángulos extraños a la presencia de personas, y la sensación de gente civilizada, de clase media, atrapada en medio de la corrupción que se instaló sin que se diesen cuenta. Sobre todo, responde a una síntesis de paisaje-persona, el efecto de la gente momentáneamente atada en un entorno subversivo. El terreno, potentemente presente, se convierte en el evento principal, y la cámara se transforma en el cerebro de la operación, el arma principal para exponer la corrosión social en la pesadilla de L.A. estéril, plástica, de edificios de oficinas brillantes, tiendas de coches usados y carteleras descomunales (Point Blank de Boorman), o la corrosión siendo revocada en los tres filmes de Roeg, donde el terreno exótico señala las deficiencias en una señorita ordenada, un gánster muy masculino, y un arquitecto demasiado sensato.

En la extrañeza surrealista de Roeg, hay siempre un sobrecogedor mensaje de que Londres, dentro y fuera (Performance), el desolado desierto australiano (Walkabout) y los corredores góticos y vías fluviales de Venecia (Don’t Look Now) existieron antes de que su gente hubiese nacido y seguirán allí después de que mueran, lo cual ocurre a menudo en tres filmes encorchetados por muertes, de proa a popa. Este último filme, que empieza con la hija de un restaurador de iglesias persiguiendo una pelota de goma hacia un lago y ahogándose, y termina con su padre asesinado por un enano con cara de garfio vistiendo el reluciente impermeable rojo de su hija (bastante extraño), crea un auténtico terror adulto. Mientras la pareja Baxter (Sutherland y Julie Christie) se ve entrelazada con una psíquica inglesa y su hermana, que están haciendo turismo por Venecia, la escritura enajenada de Daphne Du Maurier se endurece con un interesante retrato de Venecia en el invierno, poniendo al espectador en contacto con las superficies de la ciudad, alturas, humedad, ratas, vestíbulos, canales.

“Oh, no esté triste. He visto a su hija sentada entre usted y su marido… y se está riendo, es muy feliz, sabe”. El restaurador de iglesias de Sutherland, clarividente él mismo pero lo resiste, no presta atención a los mensajes de Hilary Mason provenientes de su hija Christine. Pero el uso de Roeg de esta inglesa solterona trasnochada, ciega, muestra la habilidad de Hitchcock para exprimir terror de personajes secundarios enigmáticos, sumada a ella su propia astucia geográfica por enredar los posibles rasgos siniestros de un personaje en un profundo y amenazador espacio. Roeg es muy inventivo y agradablemente artificial (en el estilo de Hitchcock de falsa pista) usando a su inquietante cara de luna y extenso cuerpo de paso corto para animar el terreno poco favorable, impredecible, de su ciudad. Luciéndola con picardía en los fondos, coreografiándola en la más incómoda relación con camas, sillas de coro, mementos de repisa, sacando su benevolencia fanática, de tía solterona, con una cámara funcionando a la manera de una liebre americana. La película gótica de Roeg tiene una riqueza escena-por-escena única en los filmes.

Más que un director mono, absorto con su cámara, cogiendo temas pintorescos (drogas, transexualidad, la voluntad y lo sobrenatural), Roeg es un animista de los teatros de estreno. Insinúa que una estatua medieval, una bandada de patos aleteando en un canal embarrado, los diminutos azulejos de mosaico pisoteados por el zapato de un obispo, están tan vivos con posibilidades siniestras como la ciudad intimidante y la gente motivada cuestionablemente.

Cortando bruscamente en personas a la mitad de una acción, cubriendo cada evento con un enfoque de cámara tras otro, desde el extremo espacio profundo hasta el primer plano, Don’t Look Now es un filme muy activo empleando los efectos de estiramiento, iluminación operística y gente elegante del arte manierista. En cada plano, la psíquica ciega es presentada diferentemente: variadamente vista desde abajo, como un plano detalle de sus ojos azules y sin iris, o como una inquietante figura minúscula pasando sus manos a través de las barandas de una silla de coro. El aspecto del cine de Roeg está desposado con cambios extremos en la escala y punto de vista. Enhebra todas las partes del medio para cada situación, usando dispositivos tan sospechosos como la cámara lenta, zooms y fotogramas congelados para crear la densidad de un acuario.

Si no la mejor escena, la más vistosa set piece de Don’t Look Now es un acto sexual de Sutherland-Christie, todo superficie sin interiores, que apenas esquiva el esnobismo de una revista de moda, pero ilustra cuán lejos Roeg se puede desviar del contenido central de una escena para expandir sus ideas y dar una sensación de problema acechante. La escena no es la más adorable: el sexo podría ser interpretado solamente por los más esbeltos, ágiles y ricachos… a los actores se les concede el tratamiento del glamur completo: sombras, efectos elegantes de serpentina con sus torsos. Es interesante que el material extrapolado de Roeg invariablemente endurezca el evento, sugiriendo amenaza de los bajos fondos, ya sea espiritualmente como psicológicamente. En este caso, una secuencia punto-raya de planos, en la cual el movimiento serpentino del coito es alternado con planos verticales en la mitad del torso de una u otra persona vistiéndose, (1) se convierte en algo más elegantemente visible; (2) sitúa a la gente más firmemente en un estrato social selecto, afectado, y (3) subraya la conexión rumiante, preocupada, incluso frágil, con el paisaje inasible de Venecia.

A Roeg le atraen las tácticas de tanques, como focos con lente de pez, reflejos convexos y movimiento nervioso. La mitad de las veces, sus gente están en un espacio medio o profundo, pero hay un acercamiento y retroceso impredecibles hacia la cámara, a la manera en la que un pez se mueve cara el cristal de un acuario. Cuando Jagger, un cantante en quiebra de Performance pasando su tiempo en exótica decadencia, canta su “Memo from Turner”, retando la idea de masculinidad del sindicato, sus mofas empujan su cara cerca de una lente convexa, lo que extiende y demoniza sus rasgos. Esta misma maniobra de lente en la siesta del niño en Walkabout se supone que sugiere calor pulverizador del desierto.

La cantidad de detalle y demoras complicadas que son tejidas en una única línea fluida de acción es asombrosa, probablemente única en la historia de los filmes de acción. El montaje elíptico de Resnais se convierte en mucho más agresivo y pirotécnico mediante una vuelta hacia atrás, actitud de reevaluación y un deseo hitchcockiano de expulsarte de la trama principal en movimiento. Una simple acción, Sutherland posicionando una estatua, tres personas encontrándose en un muelle, se mueve hacia adelante por un infinito número de digresiones (no estás seguro de lo que estas significan, pero sientes que es algo). Una simple situación se fragmenta en aspectos subterráneos: ¿por qué el primer plano de un obispo elegante tipo Rex Harrison abriendo su abrigo para coger un pañuelo tiene un impacto tan desestabilizador? Cortando a través de la circulación normal de un encuentro mundano con un gesto enigmático que llena la pantalla entera, añade a la creciente malevolencia que rodea a Sutherland. Siguiendo el gesto del abrigo, las palabras murmuradas del obispo discreto, “teniendo en cuenta que es la casa de Dios, no se ocupa de ella… a lo mejor tiene otras prioridades”, suscitan la misma respuesta de ¿he-visto-bien?, ¿he-oído-bien?

Tres eventos ─la caída desde el andamiaje, el posicionamiento de la estatua en el muro exterior de la iglesia, la entrevista de Sutherland con el ambivalente, sospechoso, inspector de policía (una insolente, extraña, muy efectiva interpretación)─ se encuentran en el corazón de este estilo cubista en espiral, en donde hay siempre la sensación de un evento siendo excavado para cualesquiera potenciales intrigas. Sutherland está en un andamiaje construido de manera poco profesional, chirriante, tres pisos arriba, comprobando algunos nuevos mosaicos en comparación con los originales en una pintura de la pared. Una tabla se suelta por encima de él, se estrella, rompiendo el andamiaje. Sutherland y los mosaicos diminutos son enviados al vuelo. La suavidad de este accidente es constantemente rebanada, así que el evento es mostrado de forma cubista desde varios lados. Junto con la cualidad ligera, conmovedora, de un momento-en-el-tiempo, se encuentra la sensación de una película haciendo espiral sobre sí misma, revelando mucho sin parecer artificial. La escena termina finalmente en un canal muy lejos de la iglesia: la policía draga una víctima de asesinato del canal, alzando por grúa su humillada forma del agua contaminada. El desalentador cuadro, visto desde la distancia, sugiere una vergonzosa crucifixión invertida; Sutherland, apenas recuperado de su caída, difícilmente puede asimilar esta nueva evidencia del horror y desperdicio merodeando la ciudad.

El complejo estilo gótico de Roeg también involucra:

(1) poner a sus personajes bien parecidos en un trampolín desorientador: la sensación del trampolín es una de dislocación, de estar en una suspensión de alzamiento-caída sin una noción segura de suelo. El andamiaje chirría lentamente de acá para allá: cada movimiento hacia la derecha revela un enorme ojo bizantino permaneciendo entre los tobillos de Sutherland; mucho más abajo, el funesto obispo observa una situación tensa a punto de explotar.

(2) fastidiar la escala del universo: cuando los dos niños de Walkabout, la señorita limpia y el señor explorador, comienzan su prueba en el outback, sus zapatos de tacón bajo de colegiala pasan flotando tras un reptil de ocho pulgadas; la cámara hace zoom in para revelar una criatura silbante, con lengua de víbora salida de El Bosco con una melena como un dinosaurio.

(3) sugiriendo la cualidad del silencio: el estilo enfatiza constantemente los intervalos entre la gente, partes de sonidos y eventos. El silencio tiene lugar en la tierra de nadie cuando la persona y/o el espectador intentan digerir experiencias diferentes. Dos críos duermen tranquilamente al lado de un charco. Mientras duermen y la noche pasa a través de cinco estados lumínicos, una serpiente enorme se desliza alrededor de una rama cercana a sus cuerpos, un wómbat se contonea husmeándolos, sin asustar ni despertar a ninguno, particularmente el rubio hecho polvo y sonriendo en medio de esta encrucijada de animales.

(4) usando un distintivo ritmo de cortes para cada sección: la apertura intrigante de Don’t Look Now comienza con lluvia en el lago y termina con el grito abrupto de Christie, a la visión del cadáver de su hija en los brazos de su marido; es un entrecruzado de planos, cada uno ligeramente hacia la izquierda o derecha del precedente. Cuando el muchacho aborigen aparece por primera vez en Walkabout, una silueta diminuta en el horizonte, avanzando en un zigzag serpenteante colina abajo hacia la hermana y hermano exhaustos, esta estrategia izquierda-derecha sigue una ruta expresionista más lenta (primer plano de un lagarto corpulento tragándose uno más pequeño, planos congelados del cazador triunfante, el parpadeo de Lucien John se asombra con el acercamiento giratorio del negro) hacia una opulencia de marca personal.

En Muriel, la cualidad primordial era el frío éxtasis de la fisicidad con la vieja-nueva ciudad y la triste transitoriedad de la gente, sus delirios y obsesiones. Walkabout está llena de tristeza, en este caso el divorcio de la gente de clase media de Sydney con la Naturaleza. Su quebradizo aislamiento es hábilmente condensado en una set piece siniestra de planos como cartas. Esta extraña síntesis tiene la precisión aristocrática de Resnais y su frialdad: una chica entusiasta-por-conformarse practicando ejercicios respiratorios en una clase de voz, un niño permaneciendo entre peatones en una esquina muy transitada con encantadora confianza en sí mismo, un plano de una pared de ladrillo que panea hacia la derecha para exponer el outback desolado, una imagen tipo Hockney del padre, con cocktail en la mano, mirando dispépticamente a sus dos críos jugueteando en una espléndida piscina frente al mar. Esta sección en staccato se parece tanto a un cuchillo afilado… como si los edificios estuviesen succionando la vida de la gente.

Walkabout, que comienza con un tipo de suicidio, el loco padre de los niños intentando dispararles (“¡venga ya!… se está haciendo tarde, tenemos que irnos ahora, no podemos perder tiempo”) y derribando solo a los soldados de hojalata del niño de un canto rodado antes de matarse a sí mismo, y termina con la muerte ritualizada y voluntariosa de un joven aborigen, te hace pensar en la fórmula básica de la tejedora: una puntada de crueldad, una puntada de encanto. La historia: una adolescente antiséptica (Jenny Agutter) y su hermano acumulador de juguetes (Lucien John) son dejados a la deriva en el borde de un desierto inmenso debido al suicidio de su padre. Un aborigen alegremente estoico (David Gulpilil), un cazador serpenteante de animales en un viaje solitario para probar su hombría, los descubre al límite del agotamiento, y los guía de vuelta a la civilización, donde la chica se retira de nuevo a su personaje valeroso como Áyax, y el negro, leyendo su miedo sexual como una señal de muerte, se cuelga a sí mismo.

La película muestra a su director como un psiquiatra sentimental a lo R.D. Laing creando un reino maravillosamente encantado de serpientes, arañas, wómbats… con un giro anti-capitalista y una solución sentimental de vuelta-a-la-Naturaleza con respecto a los problemas de la civilización. Una especie de cuento de hadas a lo Hansel y Gretel: expulsados en el bosque por los padres, llegando a la arpía en la casa de pan de jengibre, tirando a la bruja en el caldero hirviendo, etc. La película góticamente subrayada, algo ostentosa, no solo responde a la idea de Laing de que esa sociedad-perversión de la familia nuclear es el camino más seguro hacia la miseria, sino que posee el regocijo auténtico de una novela de aventuras. Es mitad magia desgarradora, como un Jr. Moby Dick, y mitad empalagoso Kodak.

Dentro de su tempo golpeado por el sol, imágenes de paisaje exuberante y montaje asociativo, Walkabout es una impresión pesimista de dos niños de Sydney civilizados hasta la muerte por una ciudad alienante, la enseñanza y la familia, casi zumbando a la libertad a través de su odisea pero sin conseguirlo. Una de las últimas palabras que el padre de cara apretada dice a su hijo, masticando un dulce de azúcar terciado con mantequilla en el asiento trasero del VW: “No comas con la boca llena, hijo”. Más tarde, durante su expedición por el desierto, su tensa hermana le reprende: “Cuida de tus prendas, la gente pensará que somos vagabundos”. El chico, animado y preparado para creer, echa una mirada alrededor de la desolación australiana: “¿Qué gente?” Mientras que en la familia son todo reglas, el aborigen responde directamente a la necesidad del momento. La película trata toda sobre regalos: el regalo del muchacho negro es enseñar al niño de Sydney los conocimientos para la supervivencia, sentido práctico, en oposición al acatamiento de leyes.

Uno de los regalos de la película hacia una audiencia es una exhibición del Cuatro de julio de trucos de cámara, perspicacias de infancia, un amontonamiento estrafalario de detalles en un encuadre apiñado. El muchacho joven viendo al aborigen en la distancia parpadea, sus ojos no paran de saltar durante los tres minutos siguientes. El aborigen está cazando un gigante lagarto del desierto: mientras se arremolina más cerca, te das cuenta de su cintura, rodeada por un anillo de lagartos muertos, plagada de 50 moscas y su zumbido en la banda sonora: bzzz… bzzz… bzzz. La banda sonora de la película está llena de muchos sonidos no-humanos similares mezclados con el silencio, música voluptuosa y a veces una voz humana. El niño pequeño a menudo imita motores de coches, aviones: “bam… bam…”, apuntando una verde pistola de agua de plástico a un avión imaginario, después de lo cual su harto padre, en el VW, para de leer su informe geológico, desembarca del coche, y usa su rifle de caza sobre el chico. De nuevo, Roeg nos da una puntada de crueldad, una puntada de encanto.

Una escena promedia es una experiencia maravillosa de profundidad de foco que avanza hacia adelante como un entrecruzado meticuloso de asociaciones libres. Encontrándose con algunos camellos (o cámaras –la película tiene una docena operando en cada evento) en la distancia, el chico responsable, de puntillas, se imagina una caravana de buscadores del 1900 cabalgando los camellos. La escena alterna entre su ensueño y la fantasía de su hermana que está remachada en las nalgas apretadas y musculosas de su salvador aborigen. La escena ondulante, azotada por el sol, está llena hasta rebosar: planos de panorama de los camellos que circulan alrededor de los tres jóvenes, primeros planos de los pies de los chicos mostrando la dificultad de caminar a través de la arena y calor, el niño portando una galantería imaginaria con sus compañeros viajeros fantaseados, quitándose su gorra escolar cada vez que la escena de la caravana lo alcanza.

Una cosa que la película siempre está diciendo es “sé abierto, sé abierto”. Es rigidez lo que mantiene a Jenny, abreviatura de higiénica (“tienes que hacer que tus prendas duren”), atrapada en el mundo de su madre de trabajos, tiempo y utensilios de cocina. El director está siempre disponible para la posibilidad del mal. La autoridad adolescente y frialdad de Jenny es monstruosa desde el principio hasta el final. No es que la chica sea cruel sino que es insensible a cualquier cosa salvo al mundo mientras lo definen anuncios de radio. Es la quintaesencia de la salud y la hermosura, abundancia de calcio y fruta buena, pero, a pesar de su belleza exuberante, es algo malhumorada, indiferente y fanáticamente convencional. Se sienta embelesada con una lección de la radio en cómo usar un cuchillo de pescado. Roeg, que cree que el mundo se ha vuelto loco por la salud, que la idea de la salud perfecta ha reemplazado la religión, la familia, consecuencias, ama paradójicamente los cuerpos hermosos, los animales, el follaje. Sus películas son dulces de más por su lujo: piel bella, flores, nalgas casi desnudas.

Su grandilocuente e intimidante trabajo descansa algo precariamente en el filo agridulce de una espada: por un lado, una predilección por tratar únicamente con la gente guapa y fotografía National Geographic (ahora mismo, está trabajando con David Bowie en Nuevo México) al lado de un talento para expresar las profundidades primordiales estallando en el mundo moderno. Su filme es el de un sensualista saboreador, pensativo, idealizador, que puede degenerar una película con insinuaciones sexuales disparatadas y puestas de sol floridas que te desesperan. A la vez, como Resnais, no es coercitivo: no insiste en que veas las cosas, gente o eventos a través de sus ojos. Su película laberíntica, que te mantiene enredado a cada uno de sus instantes, es una protesta contra la existencia suave, armoniosa, lo gris de los filmes vecinos. Desde la agresiva, propagandística Performance (haz el amor y no la guerra) hasta el intento serio de hacer de Don’t Look Now una película gótica moderna, el mensaje de Roeg ha sido: la vida más plena es aquella que se aventaja a sí misma de todos los signos-regalos que la vida arroja en el camino del individuo. Hay más riqueza periférica en la secuencia del andamiaje que en toda Night Moves, con su anticuado pregón de las caras de los actores, o The Passenger, donde los paisajes revelan su identidad espléndida en un instante.

con Patricia Patterson; 9 de septiembre, 1975