POCO SE HABLA DE FILIPPO BRUNELLESCHI

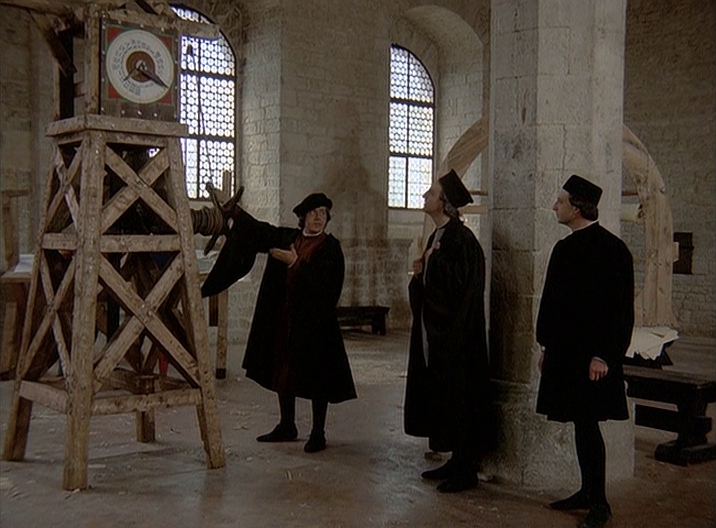

L’età di Cosimo de Medici (Roberto Rossellini, 1973)

Acostumbra la naturaleza, cuando crea a una persona muy excelente en alguna profesión, no producirla sola sino hacer en el mismo momento y en un lugar cercano, a otra rival de aquella, para que puedan ayudarse mediante sus respectivos talentos y su emulación. Y esto, aparte de constituir singular asistencia para los que compiten de tal manera, inflama los ánimos de los que vienen después de esa época y los impulsa a esforzarse con todo empeño e industria para alcanzar la misma distinción y reputación gloriosa que oyen alabar altamente, todos los días, en sus predecesores.

La vida de los más destacados arquitectos, pintores y escultores italianos, desde Cimabue hasta nuestros días [entrada sobre Masaccio, pintor de San Giovanni di Valdarno], Giorgio Vasari (1550 – 1568)

¿Sabía usted…? Hace poco estuve en Florencia. Para mí, la preparación de cara a un viaje resulta completamente indispensable, un asunto esencial. Espiritualmente hablando, digo. Y en el caso concreto de un viaje a Florencia, ninguna experiencia iniciática mejor que la serie L’età di Cosimo de Medici de Roberto Rossellini, dividida en tres capítulos, emitida entre el 26 de diciembre de 1972 y el 9 de enero de 1973 en la Radiotelevisione Italiana.

Viendo comenzar y acabar las películas no dejamos de evocar en nosotros la sensación del viaje interrumpido. ¿Quién no tuvo alguna vez el deseo de quedarse a vivir para siempre en una película, de que ojalá nunca acabara este viaje, para caer inmediatamente luego en la cuenta de la necedad infantil de semejante deseo, de que si este filme, este viaje, no finiquitaran jamás sería imposible recomenzar ninguna otra experiencia, ojalá distinta e inédita? Gracias a esta pugna de emociones contrarias quizá logremos entrever que una vida rica, dichosa, pasa por aprender algo nuevo cada día, sin abonarnos a la estasis; demarcamos los hitos que vamos conquistando, un punto y aparte necesario, en pos de la siguiente frase. Viajar con el propósito de volver, leer con vistas a escribir, ahora cambiados, hacia la aurora que acuarela un horizonte futuro. Nos preparamos sin acaudalar certezas sobre lo que encontraremos, razón de más para permanecer abierto (me gustaría suponer que asimismo entendía Rossellini su misión para con el cine). Ya en mi segundo día en la ciudad de la flor de lis, visito el Palazzo Vecchio y siento una profundísima tristeza por los adolescentes a quienes su profesor pasea arreando como ganado, sin dirigirles ni explicarles palabra, ellos tontean por las salas, siento que la visita les aprovechará entre poco y nada, mientras, yo y mi compañera, rememorando L’età di Cosimo de Medici, agradeciendo al cineasta su propedéutica exposición ordenada de tan serenísimos linajes, aprovechamos en descifrar durante horas las pinturas que llevan siglos ornando los artesonados del techo: en escenas sucesivas, ilustran los momentos privilegiados de la vida de Cosme el Viejo que él mismo elegiría para glorificar sus dones, gestas y consecuciones. Los museos están careros en Europa como para paseárselos al tuntún. Señor docente, enseñen a los alumnos a aprovechar la entrada, por ahí debería empezarse si queremos adoctrinar algunas nociones básicas de economía doméstica en la escuela. Y de paso, de economía no tan doméstica, pues mucho podríamos aprender de los Médici como emprendedores y mecenas lato sensu de invaluables riquezas, conocimientos técnicos, científicos, que vienen siendo, y seguirán, provechosos durante milenios. Muy poco, y muy mal, se habla de economía en las escuelas.

Poco se habla también de este Rossellini televisivo tardío, donde la madurez intelectual del cineasta alcanza su esplendor en lo que atañe al refinamiento comunicativo de las formas, un puente salvado sobre el presente hacia aquellos periodos con su particular colección de genios que hicieron avanzar la historia de la civilización humana: en el caso que nos ocupa, se inicia el 21 de febrero de 1429 con el funeral de Giovanni di Bicci, progenitor de Cosimo, a quien legará una enorme fortuna, acabando con la ancianidad de Leon Battista Alberti reminisciendo en las evocadoras ruinas del Forum Magnum la consciente grandeza de su época. Entre uno y otro punto temporal, varias distorsiones que Rossellini, junto a sus fieles guionistas y asesores, Marcella Mariani y Luciano Scaffa, introducirán sin reñir con una idea profunda y meditada de fidelidad histórica.

Por su parte, Rossellini cree que se habla poco de los Médicis, de Giorgio Vasari, de Leon Battista Alberti, de Masolino, de Masaccio. Es un hecho obvio, opina Rossellini, que si olvidáramos las sencillas directrices que nos legó Filippo Brunelleschi para realizar una perspectiva cónica la humanidad retrocedería, por lo menos, dos mil años de golpe. ¿Cómo explicar que el género humano, habiendo levantado los más sublimes templos de la Antigüedad ─el Panteón de Agripa, la magnificencia de las catedrales góticas─, habiendo esculpido decenas de miles de esculturas con precisión finísima ─Laocoonte y sus hijos─, no supiera proyectar a conciencia, con coherencia, en una superficie de dos dimensiones los volúmenes, puntos de fuga, perpendiculares, de espacios y cuerpos tridimensionales? ¿Podría acaso este truco que ingenió Brunelleschi no haberse “descubierto” nunca y seguiríamos todavía en la Edad Media? Quizá ocurre que somos desagradecidos y olvidamos con premura. «En efecto, la condición de la mente humana es de tal modo, que si no es continuamente estimulada por las referencias que a ella llegan desde el exterior todos los recuerdos se desvanecen con facilidad», escribía Galileo Galilei en la introducción a su Mensajero sideral (1610) ─en dedicatoria al serenísimo Cosme II de Médici─, justificando «las efigies esculpidas en mármol o fundidas en bronce» de nuestros egregios antepasados, que lograron crear, y transmitirnos, los más diversos conocimientos esenciales formateadores de nuevas herramientas para la especie.

Durante el conjunto de los tres capítulos ─El exilio de Cosme, El poder de Cosme y Leon Battista Alberti, el Humanismo─, Rossellini nos conduce con la deferencia que merece la vuelta pródiga de un comerciante que ha pasado demasiado tiempo haciendo negocios fuera de su propia ciudad, y cuando vuelve, la encuentra gozosamente cambiada. La cúpula octogonal diseñada por Brunelleschi para cerrar Santa María del Fiore avanza a buen ritmo, las calles pertenecen al comercio, los gremios, y a pesar de los dogmas católicos sobre la usura, los prestamistas serán tolerados al cambio de una pequeña multa. No obstante la fragmentación política de la península itálica, la época le pertenece al mar Mediterráneo, a las ciudades de Pisa, Milán, Venecia; como se enuncia de viva voz en la película, a principios del siglo XIV la ciudad de Londres en comparación a Florencia era poco más que una pocilga. Hierven unas cadencias muy particulares, muy coordinadas, en esta ciudad, manejada por unas clases altas dominadas por el acometimiento empresarial, los concursos públicos, el cálculo, el mecenazgo, el estudio, la escucha. Qué importante el papel de la escucha en este último Rossellini televisivo. Volveremos a ella. Tan importante como el uso del zoom, una utilización particular del recurso que no suele asociarse al cineasta por haberse preferido la historiografía caprichosa hacia el cuerpo de sus películas para el formato cine, cuando fue él como inventor (modificando el pancinor de Roger Cuvillier) uno de sus agitadores técnicos. La continuidad espaciotemporal que dibuja el uso del zoom en L’età di Cosimo de Medici, en planificación de elaboradas escenas basadas en aproximarse y retractilar, concuerda con la acumulación de capas históricas que como espectadores vamos atravesando, similares a la alucinación de profundidad, movimiento, en juegos de láminas y espejos, que produciría una caja catóptrica, o como observando en regalía los quehaceres de los hombres por medio de un catalejo desde el campanile más sobresaliente de la villa, sorprendidos por la eficacia del invento, sus capacidades, en última instancia un instrumento artesanal ─como la pascalina─, pero una maravilla cuando lo acoplamos al intelecto y curiosidad humanas, a las facultades de Galileo, por ejemplo. ¿Y qué descubriremos si lo enfocamos a la Luna?

Mi principal hipótesis es que se trata del cine, el que fuera el último gran medio de expresión que el ser humano ha tenido a bien inventar y regalarse, como el arte sin duda más adecuado para transmitirnos pasado e historia, de un modo vívido, aprehensible, pues es aquí cuando uno mismo percibe con los ojos a los grandes hombres de carne y hueso, apresurándose lentamente ─festina lente, según el lema de la casa Médici─, a cumplir sus designios autoportantes como benefactores de la raza, lo que desgalvaniza y devuelve al instante presente los monumentos, la letra inscripta en piedra a su condición vernácula, haciendo descender del pedestal el cenotafio del sabio sin restarle un ápice de su condición venerable, como cuerpo casual, cercano, en el cual mediante el trabajo continuado fermentó una inspiración divina. Rossellini, al igual que los grandes cronistas que sin prejuicios, ni miedos, han elegido enfrentarse a la historia in nuce, advierte que el devenir cultural no es teleológico, sino sinuoso y extraño a cualquier concepción lineal, y que el hecho de que solo una pequeña fracción de las grandes masas humanas esté capacitada para hacer frente a las poderosas ficciones de su tiempo y a las amenazas que irradian de ellas es más una prueba de la libertad que una refutación del determinismo; será siempre con su suplemento insobornable de libertad, precisamente, con lo que el espectador otorga un estilo nuevo a lo determinado y necesario. «Esto es lo que establece una diferencia entre que los hombres y los pueblos den satisfacción a su tiempo o perezcan a causa de él» (Ernst Jünger). Tan estúpido sería comprender el paso de la Antigüedad al Medievo como una caída en corte, obliterando la profundísima complejidad de sus transiciones, o entender el renacimiento artístico compendiado por Vasari, el humanismo antropológico de Pico della Mirandola, como una mera recuperación de los laureles del pasado clásico. En el momento de acuñarse para sí y a su época los términos de renacimiento y humanismo concebíanse los propios florentinos como sus más orgullosos superadores, capaces de medirse con la Antigüedad, de ponerla como testiga ante sus logros ─la descripción de Giotto por parte de Vasari como el primer artista que, extrayendo de la naturaleza sus leyes de una forma cuasi empírica, superó con la intuición de sus perspectivas la platitud de la torpe maniera bizantina.

Para aprender, nos conmina Rossellini, es condición el escuchar atentamente hasta el final, solo después podremos formarnos con legitimidad un juicio y afirmar la nuestra. Una tesis presente en todos sus filmes para televisión, también aquí, donde estos personajes florentinos parecen caminar, vivir, con el centro de gravedad en las orejas. Es una ilusión óptica demasiado extendida que la comunicación humana se fundamentaría en el intercambio dialógico de pensamientos, nociones, ideas, «una conversación democrática occidental entre amigos jamás ha producido concepto alguno» (Guattari, Deleuze), cuando lo que en realidad acontece y funciona como maquinación fundadora de conceptos es el puro monólogo, enfrentado ardorosamente a lo escuchado con atención mostrándose en fundamental desacuerdo según principios intempestivos, nunca antes expuestos ni vislumbrados [1]. Asistimos con fruición intelectual a enunciaciones diccionarias que van hilvanándose, iluminando los discursos, dando forma a una etapa vitalísima, allá donde se produjo una revolución copernicana ─el inicio de Cartesius (1974)─, y no es de extrañar que todo lo encontremos relevante, cargado de sentido, porque aunque a primera vista pudiera parecerlo, la vía rosselliniana no transige en el expolio característico de esa economía cinematográfica que obligaría a eliminar los intersticios, centrándonos en lo significativo, por el contrario, aquí la relación es harto más compleja, similar a la labor desimplificadora pero abarcable que exigiría un compendio de referencia en las universidades que todavía esperamos estén por venir.

Seremos testigos de cómo Masaccio y Masolino decoran la Capilla Brancacci con la ligera reticencia de estar asistiendo a una simplificación clarividente del espacio, los frescos no están donde corresponden ─con mis propios ojos los constaté, veinte minutos hasta que nos echaron─, pero también Florencia en la distancia la vemos representada como sacada de un cuadro que ensayase los inicios del gusto renacentista por el panorama de ciudad, sirviéndose de unos efectos especiales de una sensibilidad atemporal en conjunto que hacen en comparación parecer los de L’Anglaise et le duc (2001) de Éric Rohmer como excesivamente torturados y manieristas. En una sola escena, Brunelleschi explica a Leon Battista Alberti su proyecto para la linterna que coronará la Cúpula de Santa María del Fiore, luego le mostrará el perspectógrafo ─incorrectamente utilizado─ y finalmente un ejemplar de reloj pionero por incorporar un novedoso dispositivo de caracol. Resulta harto de seguidillo que asistamos a Pascal presentándole a un amigo su solución al problema del cálculo de la cicloide y en pocos segundos hacia la nueva idea que acabará materializándose en la primera empresa de transporte público en carruaje.

Como se ha dicho, estas distorsiones obedecen, en primer lugar, al programa rosselliniano de compendiar, amalgamando, la profusión de creatividades y fuerzas que pugnan un mismo tiempo y que sobrepasan por mucho la corta vida de un hombre. Se comprende así que pueda aparecer Niccolò Polo en el filme, padre de Marco Polo, por la influencia para la imaginación comercial, descubridora, que supusieron los relatos de sus fantásticos viajes, en verisima fidelidad histórica, aunque Niccolò debiera encontrarse muerto desde hace un siglo circa 1300, también se incluye una especie de predicador Savonarola a señal de las fuerzas religiosas futuras que acabarán conjurándose contra la descendencia Médici. Una auténtica fidelidad histórica concibe los hechos como sucesos de largo alcance, albores ígneos, entramados expansivos, en contraposición a la fría y aislada fidedignidad del dato. Arremolinadas las eras, se sucede el vértigo. El espectador puede llegar a sentir una verdadera inquietud, por la insignificancia de una vida humana, por lo poco que él aprovecha el tiempo. Tampoco ayuda la predilección que tiene Rossellini por demostrarnos a los más poderosos reyes, brillantes científicos, agudos filósofos, encamados sin querer salir de la cama, Cristo en la cama, Sócrates en la cama, René Descartes en la cama, Blaise Pascal en la cama, el padre Étienne Pascal en la cama y su criado que duerme en un cojín en el suelo como un perro, Luis XIV con su gran comitiva palaciega que viene a darle los buenos días antes de que salga de la cama, la cama, la cama, con una obsesividad, y una frecuencia, desacostumbradas para cualquier espectador (no así para el pedestre ser humano), sí, esa angustia, el espanto de la cama para la eternidad, la inquietud de estos personajes como rebelión intelectual contra la certeza de nuestra futura propia muerte en la cama, por favor, si pudiera ser en la cama, no ayuda, tampoco, otra macabra predilección rosselliniana que consiste en exponernos, en cada recreación histórica, a cómo de lento acontecen los avances de la medicina y en cómo su aplicación estará siempre atravesada por las supersticiones e ilusiones particulares de su tiempo.

Terminando el ciclo, se nos vienen a la cabeza algunas objeciones. La primera es elemental y se relaciona con la predominante heterosexualidad del cine de Rossellini, lo que impidiole concebir una biografía televisiva con protagonismo de mujer. La segunda enlaza con la romantización pulcra de la ciudad mediante la cual se busca prendar, resarcir constantemente, la inteligencia ordinal del espectador: solo en una escena, comprometida por argumentos que versan sobre la necesidad de restaurar la paz, se nos sugiere la contracara vengativa y ávida de Cosme, quien, desoyendo a su arzobispo, elegirá no interceder ante la posible ejecución de cuatro cabecillas rebeldes que conspiraran por exiliar a su familia. Guarecidos en Florencia, nos encontramos lejanos, a salvo, de las cruentas campañas militares, fratricidas, impulsadas contra ciudades vecinas con el único objetivo de incrementar las opciones de negocio, poder, conquista. De los inventos, se omite indagar demasiado en sus aplicaciones bélicas, aterradoras. La tercera objeción se ramifica, tiene que ver con el enfoque hacia el pasado que elige inquebrantablemente el cineasta, uno que preeminencia la biografía de los grandes hombres, diferenciales, exclusivos, cuya grandeza, cuya diferencia, excluyen la microhistoria, es más, incluso cuando no aparecen, no dejarán de servírsenos pequeños detalles que hacen cambiar de órbita la Historia Monumental para que esta acabe girando en torno a aquellos. Como guionistas, Marcella Mariani, Luciano Scaffa y Roberto Rossellini dotan la escritura de un anclaje histórico fortísimo, pincelando recorridos de escenas donde sí vemos intervenir sucintamente a criados comentando en voz baja la última noticia, sirvientes vaciando el orinal, monjas dudando si representar a Jesús a escala humana podría suponer un acto impío, sí, hace acto de presencia la leva campesina acaudillada por el señor, y la masa populacha enfebrecida, pero lo hace como propicio fondo de paisaje, no acaba de interesarle a Rossellini lo que nos pudieran decir uno a uno. Se podría objetar a la objeción que el italiano ya nos legó, con varias de sus mejores películas para el cine, suficientes lecciones de microhistoria, y la objeción tendría plena validez, sin embargo, esa objeción no obstará que el proyecto televisivo de Rossellini sobre algunos grandes reformadores se fundamente sin excepción sobre un molde formal, por lo tanto espiritual, muy similar, reiterativo.

La casuística de este molde como proyecto educativo televisivo en concreto hace que Il messia (1975), su último filme en estos términos, se trate de una aportación inofensiva, complaciente con los valores propios del director, acabando por sorprender a nadie. El punto de vista de un Jesús redistributivo, amigo de los pobres, milagrero en cuanto al planteamiento revolucionario de un nuevo concepto social, en realidad, ya lo conocíamos en Rossellini por medio de sus filmes cinematográficos, tornándose prescindible esta vieja lectura del año cero. En el resto de producciones televisivas, el cineasta y su equipo veíanse obligados a reconstruir, seleccionar, contextualizar, recortar meticulosos las altas vidas de altos hombres con alta obra, catalizando una ingente bibliografía gloriosa, en cambio en Il messia parece demasiado claro adivinar qué episodios míticos elegiría Rossellini para explicarnos lo que a él le interesa de la vida de nuestro Señor, con el trabajo ya hecho, quedándonos aquí en refutar la objeción y no expandiendo en concreto las virtudes que comparte Il messia con el resto de películas del molde. Se le hace a uno extraño, porque si se visiona el ciclo muy seguido, el molde de las biografías resulta en un continuum tan congruente que el espectador casi podrá creer estar viendo los fragmentos de una sola y misma película, con minúsculas concesiones formales a la época o el personaje por allí y por allá, como montando en una máquina del tiempo, no perfeccionada todavía, que salta bruscamente, no obstante con intención y coordenadas, entre los párrafos adyacentes de una misma enciclopedia. Si llegamos hasta Anno uno, ambientada entre 1944 y la década siguiente, el mismo molde austero, que tan justamente rimaba con épocas menos tecnificadas, al estarnos cercano nos chirría y se muestra poco dúctil. En Blaise Pascal coinciden una entrevista con Descartes ─de quien todavía no había hecho película, será dos años después─, menciones a los incidentes de la Fronda y el gran papel jugado por Luis XIV, el jansenismo de Pascal, o sea San Agustín de Hipona, el socratismo en diálogo, el sentido de la Fe que reveló Jesucristo, etc. Quizá hubiera sido más consecuente y económico para el proyecto televisivo rosselliniano amalgamar La prise de pouvoir par Louis XIV, Blaise Pascal y Descartes en un solo compendio, como se hizo con L’età di Cosimo de Medici, vista su fijación por Francia en la época de las primeras intuiciones ilustradas en el seno de un régimen que se perfecciona espectacularmente del autoritarismo al absolutismo, en metáforas de concomitancia con algunas fuerzas que el particular humanismo de Rossellini identificaba pugnando asimismo en su presente.

Quizá la naturaleza declaradamente serial, empero unitaria, de L’età di Cosimo de Medici nos deja imaginar cómo podría ser realmente un proyecto educativo global para la televisión, una serie que explicara las épocas a la época, porque el cineasta ambicionaba para la televisión un papel epocal, que sobrepasase en complejidad e intrincamiento a lo que pudiera calificarse como lo que mayormente hizo, una serie de biografías. Estas biografías debieran ser probablemente, en un mundo ideal televisivo, una parte escindida de un gran proyecto general, un complemento necesario y delicioso, en posibilidades infinito. Ahora bien, me sería imposible imaginar el proyecto general ensalzado en L’età di Cosimo de Medici sin imaginar también estas muestras simples, centradas en el sujeto, imposible renunciar a esta genuina serie de biografías que lleva la caracterización filosófica hasta el límite del terror metafísico, dulce y total, del individuo, no solo de la época ─el final de Cartesius, con la duda imponiéndose sobre la certeza─; imposible olvidar las últimas respiraciones extradiegéticas de Pascal mientras recibe unos dubitativos sacramentos ─ni remotamente se intentará una escena con un recorrido de tensión comparable en la serie de los Médici.

Para Rossellini, según explicaba su hijo Renzo, los más funestos males que achaca la humanidad ─obviando las enfermedades, pandemias, difíciles de combatir con las armas de la cultura y causantes por su naturaleza misma del exterminio de millones de personas─ eran básicamente el hambre y la pobreza, en última instancia, ambas subsidiarias del mal mayor significado por la ignorancia, creyendo Rossellini que liberándose el hombre de su ineducación natural podría liberarse también de todos los demás males. Una estimada educadora, quien tengo el gusto de contar me introdujo a fondo en Rossellini, nos explicó que a la semana siguiente de emitirse por televisión el filme sobre Pascal las bibliotecas declararon agotados en préstamo los Pensées. Quien quiera que lo crea quien no pues que lo guarde de leyenda. Otro profesor, siendo yo menor de edad, no estando preparado, me introduciría antes con Socrate (1971) en una proyección en clase, animándonos a sospechar con los ojos la Grecia clásica. Una cadena cultural que recuerdo, agradezco y retomo. Se podría decir que Rossellini llegó hasta mis aulas. Era tal el nivel de ambición del italiano que rodaría L’età di Cosimo de Medici en inglés, con posibilidad de doblarlo a cuantos idiomas se requiriese ─no consiguió su distribución allende, y sin duda el doblaje para la televisión italiana quedó mejor que el redoblaje original en inglés─, traicionando por ejemplo cómo hubiera sido reconstruir el dialecto de su propia tierra como se hablara quinientos años antes, cifrándose sus mayores esperanzas en proyectar un programa comprensible y exportable, en cuanto a su función social, sería una mayéutica catódica, en cuanto a su vertiente ética, un abismante tratado moral sobre el temperamento melancólico que subyace en las pasiones geniales, franciscano, o sea pobre, autosuficiente, sencillo y certero, en lo que concierne a cuestiones estilísticas, en razón de minusvalorarse como pronta herramienta de alfabetización universal sobre reflexiones e ideas sutilísimas.

En aquel tiempo juvenil el apetito me empujó a recorrer Francia y la Germania. Y aunque se pretendieron otras razones para que mis mayores aprobaran mi partida, la verdadera razón era el ardor y el afán por ver tantas cosas.

A la posteridad, Francesco Petrarca

NOTAS:

[1] Como excepción que confirma la regla, Alcide De Gasperi, en Anno uno (1974), atestiguará justo lo contrario, era el momento de pasar del monólogo al diálogo si Italia quería superar la reconstrucción post-Segunda Guerra Mundial y emanciparse por fin de la tutela extranjera. La urgencia en aquel entonces, conmensurar, hallar el islote constitucional que nos permita salir del estado de excepción, garantías sobre que la circulación de monólogos será respetada aunque siendo democristianos nos tachen de comunistas por el mero hecho de garantizarles partidos, libertad de palabra. La preocupación rosselliniana por la intolerancia, la censura de la libertad de pensamiento y del monólogo individual, no ceja de reaparecer, domina como tematización caudal en todas sus producciones para la televisión.