DE UNA JUVENTUD A OTRA: CLASIFICACIÓN BÁSICA DE ALGUNOS CONCEPTOS E HITOS; por Michel Delahaye

“D´une jeunesse à l´autre: classement élémentaire de quelques notions et jalons” (Michel Delahaye), en À la fortune du beau – Editado por Capricci, colección dirigida por Emmanuel Burdeau (2010, págs. 170-183). Originalmente publicado en Cahiers du cinéma (enero de 1968, nº 197, págs. 78-81).

1. PEQUEÑO BALANCE DE LO DE ANTES

En los primeros tiempos del cine, todo estaba permitido. La costra llegó más tarde: paradójicamente, después de que la adición del sonido hiciera del cine un arte completo. El lisiado prodigioso iba a convertirse en un atleta perezoso.

En los años 40-55, el encostramiento estaba en su punto álgido. En Europa, al menos, porque en América (todo sucede como si las mismas limitaciones se hubieran convertido allí en fructíferas restricciones) el cine se había superado a sí mismo ─que, además, se había convertido en el medio de expresión por excelencia de toda una civilización. En Europa, pues, solo siguen apareciendo algunos de los grandes (pocos, de hecho, o con dificultades). Para el resto, el cine es cuestión de ingresos. Trucos y astucias. Socialmente: una mafia de técnicos-funcionarios. Soberana. Impenetrable.

Pero ya en los 45-50 se produjo una primera conmoción con el neorrealismo italiano (independientemente de sus cualidades intrínsecas), y Rossellini, que se desmarcó de él, tuvo cierta influencia. Añadan, en nuestra casa, dos golondrinas solitarias: el Farrebique de Rouquier y Les dernières vacances de Roger Leenhardt.

También en esa época, un crítico escribió como ningún otro lo había hecho: nuestro padre para todos, André Bazin. Y bajo la dirección de Bazin, los ya jóvenes Cahiers comenzaron (1951) su trabajo. Ellos serían los impulsores de la segunda y mayor conmoción: la Nouvelle Vague, que floreció en el 59 con Rivette, Godard, Truffaut, Rohmer, Chabrol, de Givray, a los que se sumaron Rozier y Demy.

Mientras tanto, algunas aves raras han sobrevolado la escena en formación desmarcada: Antonioni, Bergman, cuyos primeros filmes fueron descubiertos entre 1950 y 1955, Varda (La pointe courte, 1954), Astruc (Les mauvaises rencontres, 1955). Franju y Resnais, por su parte, dominaron el cortometraje.

En 1958, aparece también un catalizador capital: Jean Rouch, del que se descubren Les maîtres fous y Moi, un noir. Capital, porque es el producto y el motor de una determinada técnica. Digámoslo brevemente: miniaturización y refinamiento (cámara en mano, película sensibilizada, sonido captado con Nagra), que fue el primero en manejar por completo. Poco a poco, uno se da cuenta de que el tiempo se ha alargado (se puede filmar antes y después), el espacio también (uno puede desplazarse mejor), mientras que la impedimenta, y por tanto los precios, se han reducido. El material y el equipo preceden o siguen a la sensibilidad del momento: queremos rodar lo que nos plazca, cómo y cuándo nos plazca.

Pero Rouch es también el producto y el motor de una cierta moral. Como etnólogo, estudia a la gente, luego utiliza el cine como medio de este estudio, y el medio se convierte en un medio de expresión: una técnica y un arte. Ahora bien, como etnólogo, Rouch era ya un hombre para quien la técnica del acercamiento era necesariamente una moral del acercamiento. Porque si actúas de forma sesgada con las personas que quieres estudiar, pronto no habrá más estudio posible. La moral, la eficacia y la belleza se garantizan mutuamente.

No es casualidad que la naciente Nouvelle Vague se reconociera en este etnólogo y este Rouch: les ayuda a descubrir o redescubrir una serie de cosas relacionadas con la naturaleza y el buen uso del cine.

También íbamos a descubrir o redescubrir que la expresión de la realidad no posee belleza-verdad (y universalidad) si no aceptamos esta realidad como datada, situada, en definitiva: particularizada. Otro cuestionamiento de este cine de esclerosis basado en toda una jerarquía de convenciones, categorías, figuras que definen la pseudouniversalidad de un cierto realismo y un cierto «lenguaje».

Una película anterior que acaba de reestrenarse nos da un buen ejemplo: La Marseillaise (1937) de Renoir, de la que varios críticos han lamentado hoy que en ella se hable un idioma extraño: el «cómico-marsellés». Toda una concepción traiciona aquí su supervivencia, y otra revela su permanencia: la que quiere que respetemos a los seres en su verdad humana, histórica y geográfica. En resumen: toda una moral y toda una técnica de la vida ─y del sonido en particular, elemento decididamente explosivo, que encontramos siempre en primera línea (obsérvese cómo dos tercios de las «Entrevistas» publicadas por los Cahiers se superponen con el sonido) en todas las aventuras del cine vivo.

Además, Renoir y Dreyer (por poner solo unos ejemplos) supieron jugar muy pronto con el sonido, la improvisación y la interpretación no profesional. Esto nos lleva a comentar que, si efectivamente existen el cine nuevo y el viejo, hay sobre todo (como decía el otro, en este caso Boulez, hablando de música) lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, debe tenerse en cuenta que la Nouvelle Vague no pretendía tanto romper como renovar (por encima de la esclerosis) con lo viejo. Simplemente, la aparición en 1959 de un cine que estaba en el mismo estado en el que se habría encontrado si hubiera habido una evolución gradual, esta aparición repentina debía ser vista no como una evolución sino como una revolución.

Resulta que con Rouch y Godard fue realmente una revolución.

2. PEQUEÑO BALANCE DE AHORA

El Cine Joven de hoy es el heredero y el continuador de los movimientos mencionados, tanto en su técnica como en su moral (incluido el respeto a la realidad). Y quiere abrir o reabrir el cine a toda la realidad, y a todos los modos o técnicas de aprehensión de la realidad. Así, la voluntad de reflexionar, cuestionar o violentar este mundo va mano a mano. Por supuesto, dentro de esta voluntad común, cada uno (más o menos vinculado a ciertas corrientes o afinidades nacionales o culturales) sigue su propio genio.

Para intentar una clasificación, podríamos decir que existen, a grandes rasgos, los realistas, por un lado, y los metafóricos, por otro. Pero se halla el riesgo de involucrarse en una operación interminable si seguimos este camino. Por lo tanto, me limitaré a citar algunos nombres por orden, realistas, metafóricos o ambos:

Bernardo Bertolucci, Věra Chytilová, Shirley Clarke, Juleen Compton, André Delvaux, Adrian Ditvoorst, Jean Eustache, Gilles Groulx, James Ivory, Claude Jutra, Jean Pierre Lefebvre, Francis Leroi, Dušan Makavejev, Luc Moullet, Pier Paolo Pasolini, Pierre Perrault, Glauber Rocha, Evald Schorm, Jerzy Skolimowski, Jean-Marie Straub, István Szabó.

Además, esto se trataba, de hecho, de un intento clasificatorio. Y un intento clasificatorio es, en cualquier caso, mejor (como decía el otro, en este caso Claude Lévi-Strauss) que ninguna clasificación.

Pero habremos transformado esta prueba si encontramos entre estas personas aunque sea un punto común. Parece que todos ellos, en sus muy diferentes maneras, expresan algo en común: un cierto malestar de la incomodidad (divididos, tensos como estamos hoy entre dos estados y dos mundos), un segundo estado en el que nos definimos por nuestra impotencia para poder conectar las cosas, y por tanto para dominarlas. De este cine de ansiedad e impotencia, Antonioni y Bergman fueron los heraldos.

Ahora bien, el cine viejo (ese del que a veces somos nostálgicos ─otra forma de incomodidad) era un cine de acuerdo. En la aceptación de este mundo, pero también e incluso en la denuncia de sus imperfecciones. Porque en este mundo (orientado, provisto de ejes y faros, donde uno podía reconocerse), uno podía expresarse, incluso en desacuerdo, en función de ciertas certezas, lo que llevaba a una cierta plenitud, a una cierta euforia. A veces se dice de este cine viejo (en una expresión que pretende captar a la vez su técnica y su moral) que era un cine de la transparencia (contrapuesto, por supuesto, a las diversas opacidades de hoy, incluida la del azogue unidireccional que transforma las ventanas en espejos), y también se dice que era un cine de la inocencia ─y, en efecto, todo pasa hoy como si no pudiera hacerse ninguna obra que no pusiera en juego el porqué y el cómo de este hacer y de este trabajar.

Pero precisamente porque las cosas se enroscan o se desenvuelven según principios malignos que siempre nos sorprenden y cogen desprevenidos a los desatentos y a los indiferentes, también vemos nacer, por un lado, un cine de malestar fácil, en el que se expresan todos aquellos que se acomodan a los signos exteriores de la modernidad, que siguen las calles de sentido único del progresismo y que tienen una mala conciencia un poco demasiado bondadosa (véase Loin du Vietnam); y, por otro lado, vemos surgir otro cine que, ya atravesando el malestar, anuncia la época de su superación. De esta edad, aquí hay quizá algunas señales. Está el caso Demy. Es como si Demy solo actuara en función de la posibilidad de que el cine sea (¿de nuevo?) un arte eufórico y naturalmente popular. Pero la realidad (el aquí y el ahora) en la que este cine debe tratar de encajar, pone de manifiesto una contradicción entre los propios términos con los que trata de definirse. Así, en esta segunda incomodidad en la que se halla, y al final de un proceso opuesto al del cine moderno, el cine-Demy se encuentra asumiendo tanto la modernidad como la superación (¿clasicismo?) de esta modernidad.

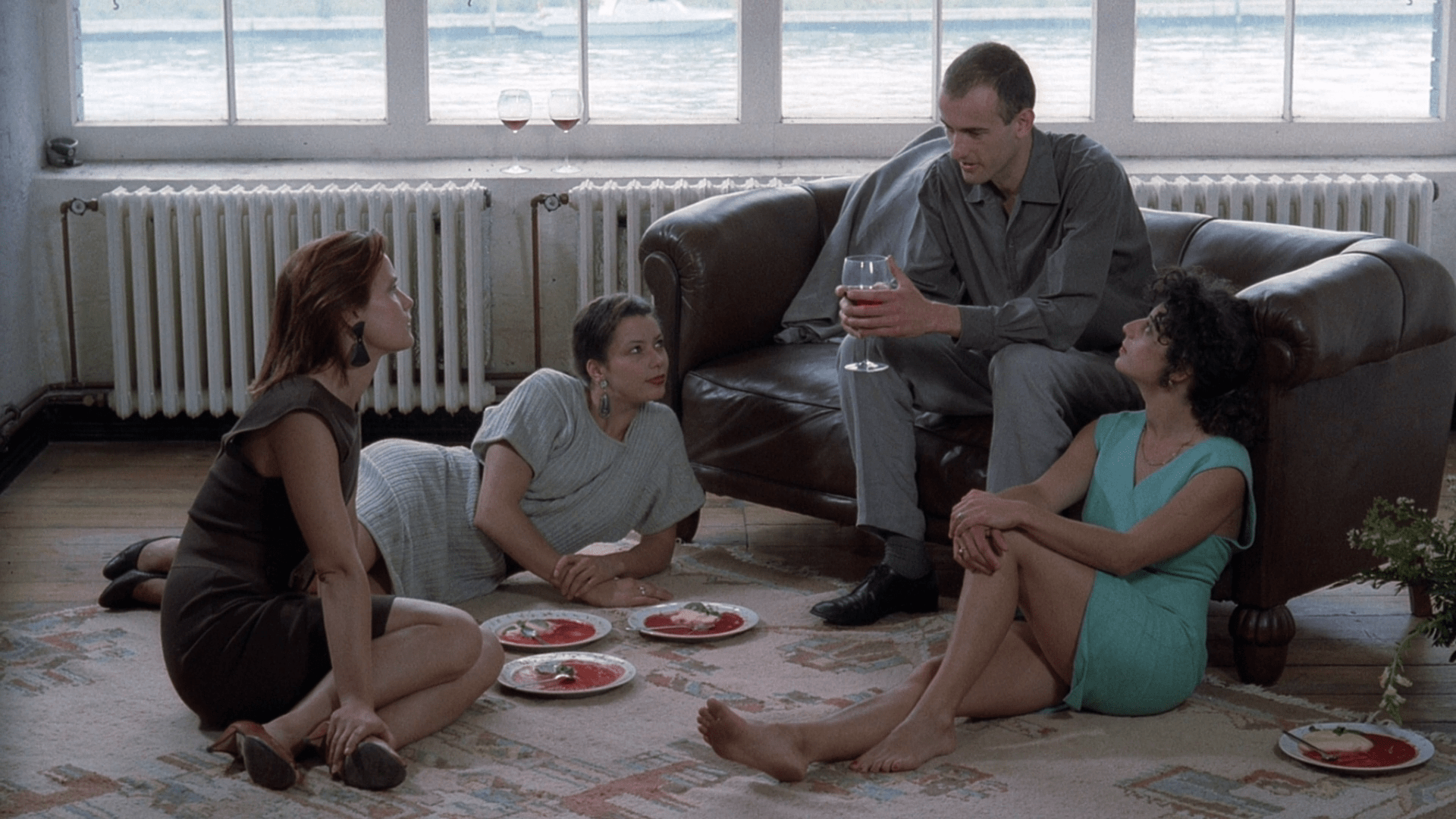

Está el caso de Eustache. Con él (desde los sólidos cimientos de aquellos que parten con sus espaldas a la pared), la conciencia de una realidad pesada, compleja e incómoda se ve filtrada por un objetivo absolutamente puro de cualquier doble juego reluciente. Como por casualidad, este cine se considera generalmente muy provocador y muy perturbador.

Y luego está el caso de Moullet, cuyo campo de acción es considerable. Partiendo del borrón y cuenta nueva de los valores rotos, desarrolla una especie de euforia del aplanamiento, que florece en un cine altivo, ubicuo y familiar. En un mundo deformado, la mirada aviesa tiene todas las posibilidades de ser la más acertada. Y la mirada de Moullet captó, entre otras cosas, que este mundo de la acumulación (de la riqueza, de la pobreza, de los problemas) se construyó simplemente sobre el modelo del más explosivo de los gags. Así, por un lado, una vez superado cierto umbral, la suma de todos estos absurdos se vuelve cómica. Por otro lado, y a la inversa, lo cómico será la «cuadrícula» más adecuada para descifrar este mundo. Pero más allá de esta primera etapa de doble filo, que Brigitte et Brigitte define muy bien, acabamos en un mundo (Les contrebandières) en el que todo puede pasar como si ya no tuviéramos problemas y nos encontráramos frente a la obligación, simplemente para vivir un poco, de reinventarnos.

También ocurre que el sistema Moullet (que escribió un artículo sobre el cine como reflejo de la lucha de clases) representa, económicamente hablando, otro caso curioso.

3. UNA CIERTA ECONOMÍA

El Cine Joven está hecho por una generación para la que el cine es la mejor y más normal forma de expresarse. Pero si la idea de hacer filmes es patente, hacerlos no lo es. Para ello, hay que ser prácticamente (y especialmente en Francia) beneficiario de la «Herencia». Ya sea en el sentido preciso del término (riqueza personal), o en el sentido amplio (todas las ventajas directas o indirectas de las que disfruta la persona que tiene la «familia» detrás). Dado que este tiempo de seguridad material es también el tiempo de la vacante mental durante el cual se puede, entre otras cosas, estudiar, llegamos aquí al componente cultural de dicha «herencia» que reside esencialmente (independientemente de la naturaleza y el nivel de los estudios) en las posibilidades de contactos e impregnación cultural y social de las que uno se beneficia.

La razón por la que mencioné esto es que hoy los propios «herederos» (en un esfuerzo ciertamente generoso aunque naif y desordenado) no paran de hablar de estas cosas. Sigamos, pues, en este peligroso terreno para señalar una curiosa concordancia. A saber, que de todos los que hacen un cine expresamente político (se entiende que esta es una de las dimensiones fascinantes de toda una parte del cine joven), no hay ninguno que no sea un «heredero», al menos en el sentido amplio y a veces preciso. Por el contrario, entre los «no-herederos» (si por ello entendemos a los que participaron en la herencia de manera fortuita, más los que no participaron en absoluto, de los cuales hay dos en todo el cine reciente), no hay ninguno que se haya comprometido con este camino.

Pero una vez hecha la observación, a efectos prácticos y por diversión, es mejor abandonar este terreno. En cualquier caso, a ambos lados de la brecha que separa a los herederos de los no-herederos (ambos tuertos, pero no del mismo ojo), unos carecen de la lucidez y otros de la serenidad que les permitiría hablar de estas cosas con propiedad.

Dicho esto, ocurre que, comparado con los países del Este por un lado (donde cualquiera que haya ido a la escuela de cine tendrá todas las facilidades pero donde quien no lo haya hecho no tendrá ninguna posibilidad de entrar en el cine), comparado con ciertos países de Occidente por otro lado (Alemania, Inglaterra, y ahora América, donde, a pesar y gracias a un sistema ricamente perfeccionado, cualquier actividad dentro o fuera del sistema queda finalmente esterilizada), resulta que en Francia, donde en general es más difícil hacer algo que en otras partes, es por el contrario, en conjunto, más fácil que en otras partes hacer filmes. Esto se debe a que nuestro sistema ha alcanzado tal grado de anarquía, incoherencia y vetustez que ya no tiene la fuerza necesaria para desempeñar plenamente su función esterilizadora. Por tanto, es posible, como mínimo, darle la vuelta. Así es como los comandos decididos o los francotiradores (y son más numerosos y más decididos que en otras partes, ya que Francia está lo suficientemente desarrollada como para que tengan algunos medios, lo suficientemente subdesarrollada como para que hayan adquirido el hábito de hacer mucho con poco) están en condiciones de llevar a cabo sus acciones subversivas, ya sea desde dentro o desde fuera. (Pensemos aquí en Godard, el más activo y activista, que hizo mucho en palabras y hechos por todo el cine joven).

Así, el cine joven como estado de cosas tiende a socavar todo el sistema tradicional de producción, distribución y explotación. En lo inmediato, es probable que esto lleve al desastre tanto al sistema como al «antisistema» (aunque solo sea por esa «inflación» que ya se siente galopar), pero no es menos probable que, en una etapa posterior, se produzca una «reestructuración».

Queda por ver hasta qué punto el «cine joven» podría contribuir también a la ruptura de un determinado sistema cultural.

4. UNA CIERTA CULTURA

Que el cine apenas sea reconocido y aún no sea respetado es a la vez su gloria y su cruz. Mientras que ante una obra de teatro, un libro, un cuadro (artes respetadas porque son viejas), generalmente reconocemos de entrada que se trata de objetos culturales que hay que examinar como tales con benevolencia, ante el cine, en cambio (combinando el miedo a ser engañados y el complejo de superioridad), surgen falsas preguntas.

Ante un cuadro como el de los zapatos de Van Gogh, nadie se hace preguntas incongruentes como: «¿Por qué los zapatos?» o «¿Son los zapatos arte?» ni pretende examinar los problemas técnicos, psicológicos o políticos de la fabricación de zapatos. En cambio, frente al cine, esto es exactamente lo que todo el mundo dice hacer.

Pero cuando digo «todo el mundo», me refiero en realidad al semimundo, o mundo de los semicultivados (como el otro, en este caso Pascal, decía los «semihábiles»), una tajada social que va desde los estudiantes hasta los jefes de Estado, pasando por los agregados, los premiados literarios y los redactores de Tel Quel. Este mundo solo admite el cine, a grandes rasgos, a partir de la operación de “parecido” (afinidades con tal o cual proceso de la narración literaria) o de la operación de «recuperación», que consiste en cortar el cine en rodajas para digerir mejor los trozos. Divide y vencerás. Antes era el análisis basado en la famosa «gramática», hoy es el análisis basado en una cierta lingüística ─mientras que el cine, precisamente, no es un lenguaje, en el sentido preciso que la verdadera lingüística se ha tomado la molestia de dar a este término. Por último, señalemos la categoría de los «masoquistas» que, resignados a todo, te dicen que sí, por supuesto, el cine es el futuro, ya que la civilización moderna es (suspiro) la «civilización de la imagen». Y es curioso ver cómo este falso respeto por la imagen va de la mano, aquí como en otras partes, de una verdadera ignorancia del sonido.

Despreciado por estos Kulturels (pero tal vez sería necesario indagar seriamente sobre si los factores adquiridos o innatos son responsables de tales incompatibilidades), el cine, en cambio, no plantea ningún problema a quienes están por debajo o más allá de las formas tradicionales de la cultura.

Por un lado, estaban todos los que aceptaban el cine como espectáculo (y por tanto aceptaban, sin saberlo del todo, un arte que no se sabía plenamente como tal), y por otro lado, estaba el pequeño grupo de los que lo aceptaban simplemente por el arte que es. Hoy, el primer grupo, en su desconcierto, está en plena y fértil evolución, mientras que el segundo se ha extendido a toda una generación que ha llegado a la vida a través del cine o al cine a través de la vida, y para la que no hace falta decir que el cine es cultura y la cultura es cine, en definitiva: que el cine es la expresión por excelencia de las formas, los conocimientos y los sentimientos de este mundo. (Esto se puede comprobar ─si es que hay que comprobarlo─ en el nivel más inmediato: basta con ver y relacionar los filmes de los autores nombrados anteriormente para ver que ninguna otra disciplina podría ofrecer una visión más completa y profunda de todo lo que se hace, se piensa y se forma hoy en día).

En este caso, el cine joven como estado de cosas es uno de los muchos factores que hoy tienden a poner en cuestión el sistema cultural aceptado, fundado en la supremacía del hecho literario, y del que todos los conservadores, ya sean de derechas o de izquierdas, son los feroces guardianes. Estos conservadores, además, al reconocer que su cultura ha fracasado (de forma bastante grave, ya que es como si el pueblo no hubiera podido o no hubiera querido acceder a ella), proclaman ahora (en un esfuerzo igualmente generoso pero quizá naif) la necesidad de conceder al pueblo la cultura en cuestión. Pero ¿es esto posible? ¿Es deseable? ¿Lo desean los interesados? Podemos volver a la situación paradójica de que, como resultado de la escisión entre una cultura de élite y una cultura de masas (constituida por las formas degradadas de la primera), los alfabetizados de hoy están más aislados del mundo circundante (y, en última instancia, son menos cultos) que los analfabetos de antaño, que tenían la riqueza de poder aprovechar y enriquecer el tesoro colectivo (que sobrevivió durante algún tiempo en la palabra escrita) de las artes y los mitos populares. Tal vez sea imposible responder, pero hay que plantear la pregunta, y hay que constatar que, desde entonces, solo el cine se ha mostrado capaz de conmover de forma inmediata y general a todo el mundo, de un lado a otro de la brecha entre las dos culturas.

Mas podríamos imaginar a partir de ahí una utopía seductora de un mundo universalmente sintonizado con la imagen-sonido, en el que las presentes agitaciones nos harían salir de ella, a través de las cuales se producen modificaciones (del cine, del público ─y de todo lo demás), desde las que no podemos augurar razonablemente una armonía cercana.

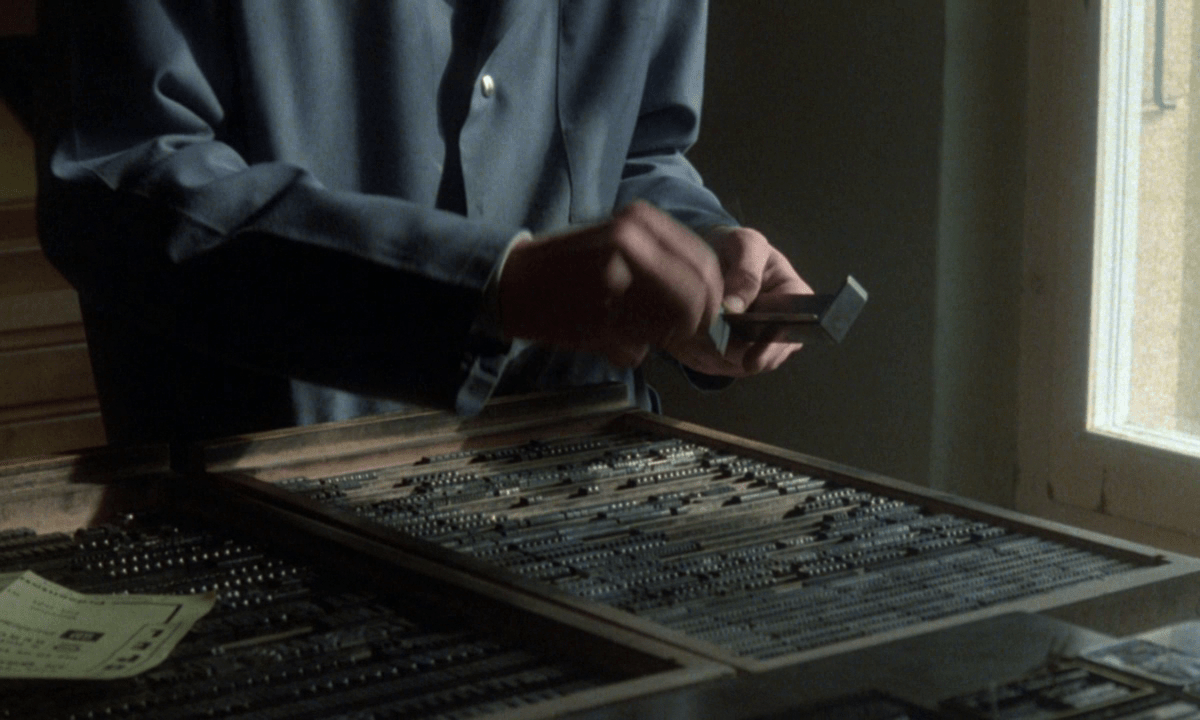

El hecho es que la imagen-sonido ─la disciplina que apela a las facultades dejadas en barbecho y responde a las necesidades no satisfechas por la cultura tradicional─ sigue siendo el vehículo por excelencia que todos ─más allá de los inevitables cambios de fase─ siempre podrán y querrán utilizar. La otra cultura ya está ahí ─un aspecto de esta mutación, «tan importante como el de la imprenta», del que habla Claude Jutra en una película sobre la educación titulada Comment savoir.

Nota para otros hitos valiosos

Hay alguien que fue y sigue siendo una piedra de toque para el cine y la crítica francesas: Jean Renoir, cuyos filmes siempre han contenido todo lo mejor del cine viejo y todo lo mejor del nuevo.

Pero no fue menos víctima del sistema y del tiempo de la esclerosis. En efecto, cuando regresó a Francia para realizar French Cancan (tras el periodo americano, seguido a su vez por un filme en la India, The River, y otro en Italia, Le carrosse d’or), se encontró, como sucedería más tarde para Le caporal épinglé, con la inmensa fuerza de inercia de la máquina y de los maquinistas, aumentada por la acción deliberada de un cierto número de pedantes. Porque tenían que mantener a raya a este insostenible Renoir, para enseñarle por fin a distinguir entre lo que «se hace» y lo que «no se hace». Y si quería divagar, era sencillo, eficaz: bloqueaban la máquina. Pero mientras tanto, Elena, más esquiva, había conseguido colarse. En cualquier caso, Renoir, decidido a encontrar un terreno mejor, abandonará repentinamente el sistema y encontrará otro: este fue el sorprendente golpe maestro de Déjeuner sur l’herbe y, sobre todo, de Docteur Cordelier.

No un golpe maestro para todos, por supuesto. El público, desconcertado, se abstuvo, mientras que la crítica (que nunca defendió a Renoir salvo por razones extrínsecas ─su “progresismo”─ y que, chovinismo añadido a incomprensión, había despreciado sistemáticamente sus películas americanas) se lanzó, más juguetona que nunca, al ataque. El último episodio de esta lucha: C’est la révolution!, que imposibilitó a Jean Renoir rodar. La cuestión Renoir, en fin, había quedado zanjada.

En resumen: todo lo que en Francia estaba de alguna manera vinculado al sistema lo odiaba y lo vomitaba, desde los productores hasta los críticos, pasando por todo tipo de intelectuales y oligofrénicos.

Sin embargo, a partir del nº 8, y hasta los recientes 181 y 196, a ambos lados de los capitales 34, 35 y 78 (especial Renoir) en los que Rivette y Truffaut hicieron la mayor parte del trabajo, los Cahiers iban a explorar al hombre y a la obra por su lado y cosechar así la más asombrosa serie de opiniones sensatas sobre la vida y sobre el cine, acción que continuaron magistralmente los tres Rivette televisados sobre Renoir le patron.

Pero la aventura de Renoir no ha terminado, y más aun porque, dentro de esas nuevas ortodoxias que siempre corren el riesgo de crearse, dentro o fuera del cine joven (¿qué campo está a salvo de la eterna amenaza del anquilosamiento?), Renoir es siempre el que choca y provoca, y hoy más que nunca, donde la gente vuelve a querer que los caballos sean todos negros o todos blancos. Porque Renoir es siempre el hombre de la progresión contradictoria. Y desde este punto de vista, los dos renoirianos de asalto, que también son campeones de este tipo de equilibrio, que consiste en sorprenderse constantemente en el error y en el acierto (hasta encontrar el equilibrio provisional de la corrección, base desde la que se partirá de nuevo en busca del mismo y más elevado nivel), son sin duda Jacques Rivette y Jean-Marie Straub.

Pero para terminar este mismo apartado, hay que mencionar también a Georges Sadoul, un segundo padre después de Bazin, el único crítico que supo poner su inmensa bondad y ciencia al alcance de cualquier ser y causa que lo necesitara.

Y hay que mencionar a Henri Langlois, el hombre que hizo de la Cinémathèque Française el más extraordinario centro de influencia cinematográfica del mundo, al unísono con todos los cines viejos y jóvenes. Y el hecho está allí: la Cinémathèque es hoy el único organismo que Francia puede decir que no tiene un equivalente en el extranjero.

Por otra parte y para terminar, la lista que he hecho antes de jóvenes cineastas corresponde a una cierta elección que es mía (y en gran parte nuestra) de los que hasta ahora han dicho más y lo han dicho mejor.