JEAN O’MY HEART

ESPECIAL NOAH BUSCHEL

Glass Chin (2014)

The Man in the Woods (2020)

En el sendero, fuera de la ruta; por Gary Snyder

Interview – Noah Buschel

Entrevista – Noah Buschel

The Man in the Woods (Noah Buschel, 2020)

On Clinton St. the bars explode

with the salt smell of us like the sea, and the tide

of rock and roll music, live

humans floating on it

out over the crimes of the night. How

unlike such outwardness the clenching back

of a man into himself is,

several of us are our own fists

There! emphasizing on the tabletop.

Winter, Denis Johnson

El doctor Fancher camina engominado por los pasillos de un hospital de Pensilvania un 4 de diciembre de 1963, a la sombra de los acontecimientos acaecidos veinticuatro horas antes de sus pendoneos, cigarrillo en la boca, sin necesidad de agarre, al aire, gesticulando. No se le saca de las cuerdas vocales Smoky Places de The Corsairs, perfecta acompañante de este pateta acostumbrado a recetar Dianabol, terapias de electroshock, Mensajero del Alba, pintea la iconografía americana con aquello que le viene dado desde hace casi tres siglos: el aura rosa-luna, fuegos escoria desprendidos de cuatro acordes que hicieron un millón de dólares, todo Paul Robeson tiene su Tom Parker. Jean Fenny ha desaparecido en el bosque. Los padres están lejos. Un internado bien les vale a tres chavalas de oficina sabuesa a lo Samuel Spade. Comienzan la investigación Suzie, Lenore y Paula. A la madrugada le salen gibas, y de ella asoman los vagabundos recelosos, de uno u otro lado del escritorio, plano-contraplano, ligeramente oblicuo, penetrando la profundidad de campo, delimitando el campo de juego… Este lienzo imaginario de dos caras engaña, confunde, ¿quiénes son los fullbacks? ¿cuáles los policías? ¿ese de allá nos apunta con el rifle con alevosía o simplemente se defiende del hombre del bosque? ¿cuántos de ellos pertenecen a la Gran Logia de Pensilvania? Te contaré todos mis secretos, pero te mentiré sobre mi pasado, así que mándame a la cama para siempre.

Lo que propone Buschel, levanta, rastrea con ilusorio fulgor, mana de una disposición concreta del corazón, nos concierne y envuelve, ya forma parte de nuestro entendimiento. Sus personajes habitan un mundo edificado alrededor de viveros vitrificados. Orbitan en torno al gran evento-detonador de sus vidas, fuerza centrífuga diegética, del que solamente somos partícipes a través de los restos de metralla: la infección de una última llamada (The Missing Person), una puerta impenetrable (Sparrows Dance), una caída impuesta (Glass Chin) o la orfandad del nuevo vástago americano (The Phenom). John Rosow y Eddie Soler ocupan sendos espacios de la cámara Gesell: el primero, ejerciendo la mirada furtiva del investigador privado; el segundo, recibiendo la arremetida escópica de la celebridad. La bola de cristal encapsula el paisaje tripofóbico de The Man in the Woods. En ese ejercicio de revisión desmitificadora acabamos chocando con el desierto. ¿Derruimos estatuas para erigir otras nuevas o hemos de aprender a convivir con ese espacio árido, vacío? A modo de respuesta, manteniendo el equilibrio de una postura Zen, Buschel deambula por los escombros pisoteando los tebeos de Gerónimo ─el apache más temido del Far West─ que moquetan el suelo de la caravana redneck; convierte en comunes nombres propios que justificarían la tradición cinéfilo-cultural de un filme como este. But they are not real. Los cómics del Oeste, comenta Sal a Buster en su roulotte, te inoculan en la cabeza el sueño de que tú solo puedes enfrentarte al sombrío paisaje americano. Obsesión insana del espectador con los espejos, los busca, intenta hacer de ellos metáfora, imposible aquí, la persona que está enfrente nos devuelve la tez en sus órbitas, miremos a donde miremos, no hallamos otra cosa que nuestro corazón, sospechas, ilusiones, pérdidas, electricidades dispuestas a derretirse con falsísimos neones. El espejo es una guerra civil. Nos adormimos en los contrastes de la noche, ciframos la conciencia en cada personalidad, imposible escapar de ellas, de uno mismo, poner zanjas separatorias. Examen de conciencia. La hora es propicia. Eliminada la otredad, los ensalmos, permanecen a nuestro lado los cantares neurasténicos de paria, tratemos con ellos. América, mal sueño, ilusión y frontera. Buick años sesenta, listas de control, récords de yardas en carrera enterrados en la vil historia nacional ─ahora pretenden superarlos directores de escuela masónicos, aprendices escayolados con rencor hacia estudiantes demasiado aromados de marihuana, la que les hace desdeñar la competición─, fútbol americano. Jean Fenny ha desaparecido en el bosque.

Estamos ante un filme que exige atención, que confía en la capacidad deductiva del espectador o, mejor, en la capacidad del espectador para atender mientras aguarda las revelaciones, aquellas que le concederán hilar escenas paralelas en dos días de intriga ─martes y miércoles, 3 y 4 de diciembre de 1963─, durante una noche interminable que se alarga. Alumbran las pocas luces más allá de las doce, el frío apremia, el retrato de Laurette Taylor emerge de la casa de Louise Roethke, profesora con predilección por desbaratar convicciones de inocentes chiquillos, cargada de amor por aleccionarles, mediante la poesía, sobre que 1+1 no siempre es igual a 2, que el todo es más que la suma de las partes, la futura hippie, sabe escuchar, quizá también sabe algo más que los demás: una luz entrecortada pasando por la luneta la desgaja en enigma. Pasajera consejera de las tres socias en el crimen, su extrarradio es cohabitado por otros pedazos de caracteres pensilvanos confinados medio voluntariamente a las proximidades del bosque: Sal Mancuso, Vivien Waldorf en sus cortas escapadas, Buster Heath, que por jugar con números ha quemado su expediente policial (escasas horas persisten de libertad). Marineros a la deriva en búsqueda involuntaria de curación, espíritu beat, el paquete sagrado, ritos mesoamericanos, salen a la foresta agarrados por la prisa y el temor de los rezagados, erigidos en guardianes fatuos de sus heredades. La oscuridad atávica despierta, quebrantado su silencio por las demencias de Ixachitlan, L’America, cantaba Jim Morrison, el tablero de Buschel esta vez lo componen una sucesión imparable de enroques y, claro, la barahúnda tiene pista libre. Ante el desbarajuste mental de los habitantes de Pensilvania, el cineasta, más claro que en ningún otro filme, nos ofrece los intercambios como inalterables tête à tête de monologuistas pasados de rosca, no conversan, enuncian sin ser marionetas pero tampoco entidades completas. Particular lío cerebral. Recuerden, ellos son ustedes, nosotros; no obstante, se permiten arrumacos aun en alarmante estado paranoico. Y bien, también los árboles son espacio para amantes, recordará la recién despedida maestra. Presteza, apuro, apremio, caen alusiones, hilan pistas, sospechan circunspectos, la caldera hierve por los bordes. Esto ocurre, carnestolendas anticipadas, la Nochebuena se prevé polémica, quién alzará la voz cantante, la próxima víctima de la silla eléctrica, el nuevo paciente del doctor Fancher, el destino del equipo de fútbol, el anexo récord. En paralelo, sones retumban sigilosos en las zonas rebeldes de la espesura, una llamada, un volver atrás, al silencio, a la desaparición, bajar al suelo nevado, Jean Fenny podría tener un futuro como diestra dramaturga, poca atención presta a la natividad de rigor, y nosotros continuamos desviando la mirada, a censuras pretéritas ─D.H. Lawrence y su Lady Chatterley’s Lover─, guerrillas, polémicas, no superadas ─Tropic of Cancer, Lee Harvey Oswald, comunistas, el cuerpo civil─. Las visiones de Johanna escapan y con ellas el mercurio conjurado.

Recientemente, Noah Buschel tuvo la amabilidad de enviarnos algunos de los “storyboards” que realizó para The Man in the Woods. Nos sorprendieron. En sus dibujos y esbozos, de técnicas mixtas, puede apreciarse un proceso creativo que estaría más acá de imaginar la concepción de un filme sobre el papel como una parrilla, o un catálogo, donde prever el despliegue de un découpage. Recuerdan, en cambio, a las pinturas preparatorias que Akira Kurosawa se hacía para imaginar una escena de batalla, a los bocetos maestros a lápiz de Serguéi Eisenstein para Ivan Groznyy I (1944). A golpe de vista, podría decirse que los dibujos de Buschel recuerdan a ciertos expresionismos de Edvard Munch. En el tiempo que tarda en exponerse un daguerrotipo, la mente del artista bosquejando por medio de su mano una composición enfatizante, en ligero temblor de movimiento. Velas parpadeantes, la luz asediando en ondas. La perspectiva es dudable, todo se presenta en primer plano como formando parte de una misma convulsión. Estas composiciones sugieren un diletantismo polímata en Buschel, que se expresa de puro contento, como Alan Rudolph lo hace con la pintura, o un peldaño más arriba, por ser terreno más cultivado o cotizado, podrían ser ejemplo las obras multidisciplinares de David Lynch. Cineastas dotados de una visión que precede y rebasa el medio expresivo, hasta el punto que incluso podríamos hablar de cómo cada uno de ellos logra domesticar hacia sus pareceres, en variedad de estrategias, al aparato-cine. Deberíamos habernos imaginado un proceso mental creativo amplio, de esta índole, para lograr trasponer The Man in the Woods, un filme, por fin, del que en verdad puede hablarse de atmósfera. Y es que la atmósfera será sine exceptione un asunto mental, sea el caso de la mente impregnando el mundo exterior, sea el caso de un exterior que por su lugubridad o alegría de vivir impregne la mente.

Jean Fenny ha desaparecido; quizá podríamos servirnos, de nuevo, del hombre del bosque como perfecto cabeza de turco. Utilizar el «ese no somos nosotros», utilizar lo indio, lo precolombino que hay en él. De forma oficial, sin embargo, deben borrarse las huellas, favorecer escolarmente al quarterback más veloz de la clase con el objetivo de lograr batir así sus récords (con alevosía, previamente menguados); por todos los medios hacer desaparecer su nombre del registro. Formalmente, el sentido del chivo expiatorio es bidireccional: apunta hacia lo señalado como al dedo por igual.

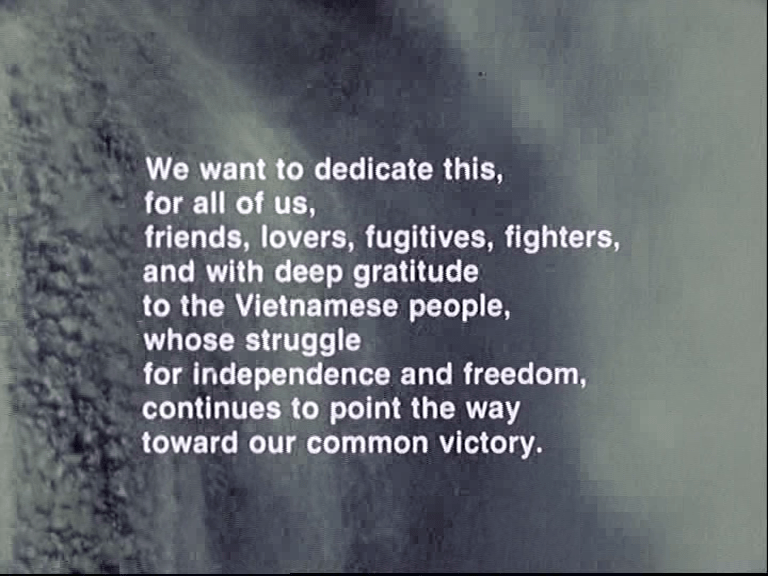

En nuestra constelación mental de filmes, intuimos que The Man in the Woods se nos acabará posando en la misma estantería espiritual donde, tras meses, aún se nos remueven ─como insolentes libros encantados─ dos obras de Robert Kramer, Milestones (codirigida con John Douglas, 1975) y Route One USA (1989). Películas donde política y moral avanzan de la mano, películas afligidas, anegadas de dolor por los procesos de diglosia, por las hegemonías que hostilizan nuestro modus vivendi, conciencia, la nuestra, que se siente constantemente sitiada, por el pasado, por el presente, por el futuro… ¿tomar las instituciones? no sabríamos qué hacer con ellas: queda ser testigo de reparaciones históricas a deshora, tragar la piedra de la conciencia sobre las injusticias hasta que pese el alma.

Formato apaisado (2.35 : 1), retomando la elección estética de su anterior filme ─The Phenom (2014)─, pero sensitivamente mucho más instituyente, sobrecargado. Cuanto más amplia es la lente macroscópica con la que Buschel elige mirar el derredor, los detalles adquirirán en consecuencia una cualidad sucinta extrema, recuerdos dolorosos, remanentes del imaginario en detalle, objetos alumbrándose negando la oscuridad, una grabadora, también la Taylor surgida del mutismo hollywoodense yendo a habitar el talismán hogareño. Paradoja inherente que retorna desde los tiempos en que Hollywood espectoraba Cinemascope como balazos inclementes en la Ruta Ho Chi Minh, desde ese rectángulo nos era más fácil obtener una vista más distorsionada del mundo y su decorado, si uno se sentaba en las primeras filas, era probable que su mente distorsionase por completo su estado duermevelado, engañosa claridad espacial, lo puedo abarcar todo con la palma de mi mano, la condensación y densidad narrativa la perdíamos más fácilmente al extender los ojos, intentando abrir el campo visual hasta achinarnos las pupilas. Eso ocurre con The Man in the Woods, el paisaje es transparente, aun oscurísimo: tratamos de lidiar con el bendito fastidio de tener la sensación de verlo todo y no saber nada. El derroche de información nos ataca cual humo tóxico desde una casa en llamas. Intentamos recopilar las pistas con el porte de un Fuckhead en los pequeños cuentos de Jesus’ Son (1992), epifanías momentáneas surgiendo del sucio enfangado de la noche. Nos sentimos tan subyugados por los ramajes del filme de Buschel como en los de Frank Borzage’s Moonrise (1948), un territorio donde se encierra la grandeza humana con todos sus achaques y certezas, con la infinita vanidad insana de todas las antorchas de nobleza. El contorno en blanco y negro suspira por virar en azafranado, incluso grana, los guantes de Jenny tocando la nieve del belén, su insistencia empecinada arrebata nuestros candelabros y así se quedan, negros de más; si queremos ver algo, habrá que prestar especial atención, oreja, al piano que pasa de extradiegético a diegético, a las tres versiones que suenan de Smoke Gets in Your Eyes, transportándonos de la nostalgia desgarrada a la emancipación atacante de Thelonious Monk ─Philip Larkin sonríe─, mediando entre ambas el Charlie Parker Quintet. De fondo, desconcertando, un letrero luminoso de Coca-Cola, sirviendo de sintonía obtusa al bloque evasivo que reina a mediados de metraje. Esto que se nos muestra ahora, esto que se nos hace oír, ¿en qué medida y a qué nivel es relevante? But the biggest Parker legend is his place in jazz itself. To the younger generation, jazz began in the Forties with Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk and the rest: before that there was nothing but a desert of sentimentality and syncopation peopled with archaic figures such as Jelly Roll Morton and Benny Goodman. La sucesión de anécdotas que conforman este segmento de bar en The Mercy Lounge pasa por una prima andrógina, redadas canceladas a últimas horas y bromas sirviéndose de filmes tan variopintos como Captain January (David Butler, 1936) o The Naked City (Jules Dassin, 1948). Las referencias en este filme no están consignadas a modo de emolumentos, de citas culturales puestas a distancia, sino que funcionan como una pequeña muestra de los atravesamientos innumerables a los que nos exponemos por el mero hecho de existir.

Sean ustedes bienvenidos a este mashup de ocho millones de historias trasnochadoras: aquí tienen unas cuantas decenas de ellas.

A modo de epílogo:

Sigue dando vueltas por el hospital el doctor Fancher, ha amanecido, el porvenir funesto nubla los entendimientos; vislumbramos una pequeña luz asomarse a través de las rejillas de la persiana donde Jean, la de nuestro corazón, dormita. Se aproxima el prodigio, las cortinas se mecen. Al lado de la convaleciente, Lenore, Suzie y Hobey en formación militar, protegiendo a la rescatada, a punto de abrir los ojos, rodeada de luciérnagas. No necesito vuestra organización, he lustrado vuestros zapatos, he movido vuestras montañas y marcado vuestras cartas. Pero el Edén está ardiendo, o están dispuestos a la aniquilación o sus corazones habrán de tener coraje para el cambio de guardia. Jean por fin despliega los párpados, nos mira, retorna el color que un maltrecho quarterback le había arrebatado. Corte a negro. Formen filas. Repliéguense. Es hora de replantearse los términos de la batalla.

***

«Mientras estudiaba las pinturas chinas sobre pergamino del museo de Seattle, [Gary] Snyder adoptó una continuidad narrativa lineal, donde todo pasaba a la vez: el peregrino con su cayado en la montaña, el puente sobre el arroyo, el bosque y el océano. Los fragmentos de sus diarios, las personas que nombraba, las conversaciones en los cafés de carretera, en los bares y las paradas de camiones, las oraciones y los cánticos, la sabiduría chamánica de los nativos y los mitos del lugar: todo disfrutaba del mismo énfasis y estatus. Su enunciación estaba diseñada para parecerse al habla natural, pero con un toque de humor de resolución lenta. Era un poeta experto en el campo, hermosamente situado a medio camino entre el trascendentalismo de frontera y la larga mirada de Asia».

American Smoke: Journeys to the End of the Light, Iain Sinclair

***