ENTRE BRUMAS

Loneliness of the Couple [Samotność we dwoje] (Stanisław Różewicz, 1969)

Samotność we dwoje resulta de una puesta en forma que blinda al filme por los cuatro costados. Parte de combinar un formato alargado Cinemascope con una fotografía en blanco y negro sin ningún miedo a exponerse tanto bajo el techo del interior más oscuro como en la montaña al aire libre, golpeando al personaje la luz frontal del sol. Pero es que dentro de la composición del propio plano, caben también distintas zonas, demarcaciones adyacentes, unas muy iluminadas hasta el blanco purísimo y otras de parduzca sombra, mediando entre ellas por lo menos tres mil matices de grises vibrantes, sensibles y levemente mortecinos. Es de notar que esta iluminación que otorga perspectiva a los planos tiene más que ver con cómo y dónde se plantó el aparato que con la seguro sobrada pericia técnica del director de fotografía, Stanisław Loth: se opta por poblar los planos de curiosos relumbros reflectantes, la vajilla, unos globos, junto a otros términos tupidos, las eternas ramas de árboles arrojando su sombra, o unos focos nada tímidos perfilando el primer término y deslustrando el fondo, y asimismo, con similares características, adivinamos, imaginándola como una jurisdicción tornasolada y tupida, la conciencia del pastor Hubina, quien pasea, sostiene, la precariedad existencial polaca pre-Segunda Guerra Mundial enguantado en su traje negro abismo, un atuendo que contribuye en demasía a resaltar el albar rigorismo de su cuello clerical. El quid de la cuestión en una escena: Hubina observa a su mujer, Edyta, tocar el piano, se conforma con ver en ella la pacífica, la beatífica, entrega de una esposa hacia la serena música conyugal, el pastor se embebe en sus propios pensamientos, ante tanta dicha, en confesión ─introduciéndose subjetiva una voz en off discrecional─, surgen los maduros frutos del miedo, su ideal familiar es el de vivir seguros, rogando a Dios, que ningún accidente nos suceda, pero con la mirada perdida en sus propios pensamientos el pastor se pierde una y otra vez la visión esencial de lo que con sus ojos y pequeñas muecas intenta transmitirle Edyta, ella otea a su marido con una cargada mirada cómplice, como diciendo, observa qué segura se siente tu esposa al piano, qué regia, mi cuerpo y mi rostro necesitan de ser destensados, observa, marido mío, lo capaz que soy de crear sensualidad con mis manos, mediante mis dedos, interpretando a Beethoven, Para Elisa, todavía me siento joven, y tu amor que solo me conduce a ser más tiesa. Samotność we dwoje deriva su historia en unos celos que brotan primero en prefiguración onírica para luego enraizarse, madurar, estimularse con malicia y deformarse, en secuencias-bisagra acumuladoras que cosa inusual en este tipo de historias sobre procesos mentales infernales no se adscriben de forma constante y brusca en trucajes claroscuros de la realidad de algún convenido cine psicológico.

La luz en Europa Central cae templada, difusa. Ni el más hábil cineasta podría convertirla en candente o incluso en pincelada muy acusada sin traicionarla, imposible obviar su naturaleza, uniformemente blanda, sin caer en el truco de aplicar un filtro a las imágenes, en posproducción, o gelatinas de colores a los focos, durante el rodaje. Por su parte, Różewicz demuestra que a finales de los sesenta, como cineasta, ya había objetivado, hecho completamente suya, una estrategia al respecto de esta luz tan particular que inunda calmosa su patria, eligiendo tiros de plano en ligeras diagonales, el trípode bien clavado al suelo, añadiendo planos de profundidad dentro del plano, ligeros desenfoques, parapetos, marañas; cabiendo en su falsamente sosegada puesta en forma la consecución de planos-contraplanos conversacionales resueltos con una extrema pulcritud y seguridad. Caben además reminiscencias a la sucesión fatal de poses imaginarias en De man die zijn haar kort liet knippen (André Delvaux, 1965), reminiscencias a la materialidad humeante, doméstica, torrencial ─la más cierta─, de un cineasta tan en contacto con lo terrenal como lo fue Carl Theodor Dreyer. También llegamos a pensar en Hitchcock, en virtud de cómo Różewicz invoca la fragmentación, y no solo en el preclaro ejemplo de los retorcimientos de las extremidades recortadas cuando Edyta resbala secuencialmente hacia la bañera hirviendo. Son los espacios, la casa, la que mediante pivotamientos y recortes sucesivos podremos reconstruir diáfanamente: en el piso de abajo el despacho, un gran comedor alargado, arriba, el dormitorio, el cuarto de los críos, el de invitados y la salita del piano, no hay necesidad de esforzarnos, nos hacemos fácilmente a la contigüidad de las estancias, y más arriba, en las alturas, la buhardilla sirve para despejar el prejuicio adulto contra el cuento de hadas, donde los hijos se entretendrán con las palomas, los disfraces y mostrándose ingeniosamente crueles entre ellos. En el mundo de los mayores, los periódicos polacos ilustran: columnas del NSDAP marchan junto a pilas de libros ardiendo. Europa entera se alarma. En Alemania se está quemando a Heine. Sonrisa pícara, desafiante, de un profesor de piano nazificado con una voluntad de poder desmedida que como colofón aciago se inmiscuirá, por interesada recomendación de su mujer, en la casa del pastor, patentizando todavía más si cabe la impotencia del hombre. A pesar de la gravedad al borde del infarto de la situación espiritual de Hubina, el filme nunca nos introduce violentamente y sin permiso en su subjetividad, transformando en indecencia los poliédricos avatares del mundo sensible. Hay mucho de discreto, de ladino, de misterioso, en los gestos de los personaje de este filme, pero lo que el filme no se permitirá será saltar hacia ese gesto en plano detalle indicándonos tramposamente que quizá el pastor tuviera razón en cavilar sobre los infinitos disfraces que puede adoptar el diablo, o que toda su desgracia quizá pertenezca al plan de un castigo, o de una prueba para él, dejada caer entre las nubes por Dios mismo. El sacrificio de Isaac. No. Para desgracia del pastor, las escotadas ubres de la tabernera del pueblo no están registradas en grado alguno como algo diabólico, sino sumamente apetecible. Siguen acumulándose tañidos de distinta índole haciendo dudar a Hubina sobre si acercarse a la tabernera o alejarse.

Introducirse en la filmografía de Stanisław Różewicz supone estar abierto a confrontar recónditos ecos y concomitancias maltrechas. Hubina se quedará pasmado ante la reproducción del grabado El caballero, la muerte y el diablo de Alberto Durero, una obra que junto Para Elisa volverá para exponer una conyugalidad delirante por otros medios en Aniol w szafie (1987). También el reverendo Konrad, en Rys (1982), quedaba prendado en algunos momentos capitales de San Agustín y el Diablo de Michael Pacher, una composición de tentación horrorífica que contribuye a su desiderátum de asesinar escudándose en ideas de martirio, en la defensa del partisanado, sotana horadando cabeza gacha entre los hombros las cuatro calles de un país en el que reina un clima de ocupación tan brutal que termina por sugestionar maremotos de enloquecimiento. Concurrencias secretas, rimas clandestinas, que nos acercan a Różewicz a la concepción que guardamos del cineasta ideal, aquel al que viene anejada una intrincada mundología.

***

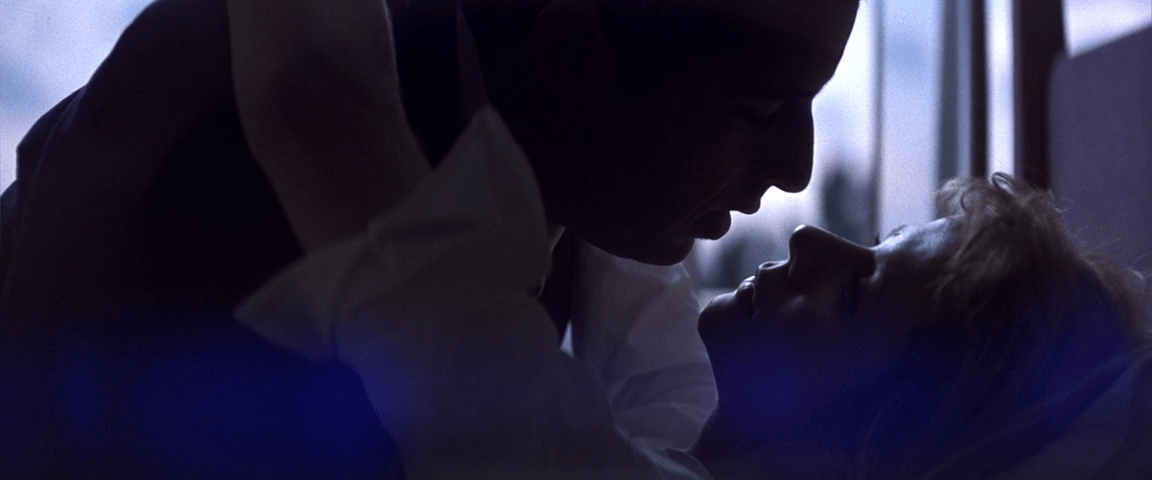

![Loneliness of the Couple [Samotność we dwoje] (Stanisław Różewicz, 1969)](https://unatumbaparaelojo.com/wp-content/uploads/2023/04/Loneliness-of-the-Couple-Samotnosc-we-dwoje-Stanislaw-Rozewicz-1969.png)

***

De repente, se nos viene a la cabeza el recuerdo de Jacques Rivette viendo por segunda vez Les dames du Bois de Boulogne (Robert Bresson, 1945) en la Cineteca del Barrio Latino parisiense, añadiendo suspenso al filme las continuas interrupciones que una tormenta había provocado en aquella proyección. Decimos que se nos viene a la cabeza, al arcón cinéfilo de la memoria, porque nos disponemos al visionado de Rys una noche donde un apagón eléctrico sin visos de reparación inminente subsume a nuestra urbanización en una oscuridad total de noche sin bombillas ni voltaje, a ráfagas el filme vuelve, temerosos esperamos el siguiente corte eléctrico, ansiosos en la penumbra imaginamos la vuelta de Polonia, la ocupación y el destino del reverendo. En esta oscuridad impalpable vamos labrando un destino ideal de partisanos serenos, pacientes; ni vitoreados ni gloriosos.

Habituados a unas tendencias fílmicas de idiosincrasia polaca donde el público rara vez solía ser confrontado plano a plano, sino echado a un lado, apartado, expulsado de la sucesión de encuadres debido a una extenuante retórica cineasta-gobierno, leyes invisibles de censura que el espectador debía suponerle, aceptarle, descifrarle al régimen, y su particular menoscabo del ser individual, era difícil para nosotros defender con razón y corazón una obra por otro lado tan arrojada desde la tripa como Jak daleko stąd, jak blisko (1972), de Tadeusz Konwicki: donde otros aludían a esa vista de pájaro zumbado dando interminables vueltas medio ciego pero con conciencia de arúspice sobre la fatídica historia del país, nosotros solo veíamos ideas que no habían encontrado el sostén temporal necesario para establecerse firmes sobre un suelo al que llamar propio, de ahí que los animales sacrificados, las matanzas, bailes eternos de salón con decadencia artística enunciando subrepticiamente que el país no conoce otro destino que la condena, terminaran indigestándosenos, apelación a una estética del impresionamiento fatalista en la que es difícil quedar impresionado cuando no hay ni una mínima tentativa por establecer coordenadas alrededor de nuestras básicas nociones de aprehensión cardinal e histórica. Preferimos encontrar, remover archivos, y leer a Konwicki, sobre Konwicki, que ver su filme.

Al revisitar ciertas corrientes, periodos del cine polaco, nos encontramos inmersos en el mismo poso de desencanto e indiferencia que duele cuando Daney asistía al dar comienzos los años 80 a las Jornadas de Gdańsk. Esperaba una mejor cosecha para el 81. En la Gazeta Festiwalowa se cocían unos découpages y unos debates más estudiados que en las propias películas que día tras día le eran echadas a los ojos, una dialéctica falsaria entre cineastas, astilleros y gobierno (con el factor Wałęsa y la ley marcial a la vuelta de la esquina). Reconocía, eso sí, la existencia de documentales muy buenos, lejos de la ficción más aparente, reaccionaria o insurgente, templada o centrista, encontrando algunos ejemplos ilustres como Zegarek (Bohdan Kosiński, 1977).

Por todo esto quedamos sorprendidos al descubrir una historia paralela en la cinematografía polaca del clan Różewicz, al que acompañan históricamente dos hermanos partisanos y poetas, ambos habiendo batallado en el frente de la II Guerra Mundial, sin embargo solo uno, Tadeusz, salió con vida, ya que el otro, Janusz, sufrió un triste destino bajo la ejecución de una Gestapo adosando “actividades ilegales” a cualquier persona que permaneciera el tiempo suficiente frente a sus detestables narices. Esa ordalía partisana podría dar a los Różewicz el derecho e incluso el arrojo a filmar un cine basado en el rencor, descalabrado, confuso, sin embargo retornan a la experiencia traumática de su pasado, Stanisław como director y Tadeusz como coguionista en múltiples ocasiones ─en pareja con Kornel Filipowicz o su propio hermano, como en el filme que ocupa esta crítica─, bajo un prisma de intelectuales con las ideas claras sobre su emparentación y afinidad extrema con el proletariado y las fuerzas de represión sobreponiendo todo tipo de ecos coercitivos. La guerra no solo se libra en el frente, también el recuerdo de una delación piadosa que únicamente salvó vidas puede ser objeto de desesperación veinte años después del conflicto. Clima de enseres filmados en planos detalle cuyo aislamiento por su extrema valía y singularidad observamos en multitud de cartas, fotografías, objetos domésticos, cualquier tipo de marco o memento que acompañe el recuerdo de un instante pasado en compañía de los nuestros o el pacato acuerdo donde firmar una alianza temporal. Pensamos en esta experiencia de estudiantes interrumpiendo su ciclo educacional para unirse al frente partisano dentro del bosque, pasando por una serie de silenciosas refriegas y asesinatos mudos, clima pantanoso, visión tan limpia que se diría nos han rociado los ojos con un líquido antidilatador de pupilas, eso es lo que experimentamos al ver Opadły liście z drzew (1975). Luego de la monótona, nunca morosa, estancia con los combatientes, volvemos sin solución de continuidad a la universidad, en próximas lecturas nos aguarda Bergson, L’Évolution créatrice, indistinguible frontera en lo que respecta a formarse una mundología desde la que clarificar espacial e históricamente nuestro propio país, el pasado que no podremos anular pero al que retornar incesantemente dando cuenta, sin saldarla a destiempo. Entrelazado de guerrillería in situ e interés intelectual y artístico, el teatro, el ente al que regresamos en Drzwi w murze (1974) o Kobieta w kapeluszu (1985). Reseguir estas huellas polacas supone reconstruir un periplo histórico que se remonta hasta los intentos de independencia radical de un Edward Dembowski hasta las pequeñas heridas familiares de una huérfana de padre intentando ser algo más que una marioneta de la vanguardia, encarnando por fin a la Cordelia shakesperiana que equidistancia su presente.

Diferentes ópticas no reconciliadas pero desde luego acompasadas en las que hacemos las paces con la regla de los 180 grados, con el maldito eje, que después de tantos rodeos alucinógenos necesitaban algo de calma y aprehensión de astrolabio para que un conjunto de vidas regionales de Europa Oriental calasen en nosotros como algo más que almas en deriva por un cielo negro, firmemente enclavados en un tiempo conquistado a riesgo de violar un tímido raccord de miradas o gestos ─rudeza de obrero que menoscabará sin vergüenza esa continuidad perfecta en pos de la ya mencionada capacidad de situarnos plano a plano─. Así, tenemos un axis formado por los remanentes insistentes del fascismo, anecdotado en relevo proletario o síntesis de pequeño, tímido acontecimiento, cuyas consecuencias podrían semejar tímidas a nivel nacional, mas al alejarnos kilómetros y kilómetros, no con la cámara hasta el cielo, sino con la mente al terminar el filme, no hacen otra cosa que aumentar, aumentar, y presentimos, cuando llega la noche, aquella en la que un apagón subsume a nuestra urbanización en oscuridad total, que en el futuro no solo tendremos como vía de liberación el recitar unos versos violentos sobre una tumba vacía, sino que podremos, de una vez y para siempre, empezar nosotros mismos a limpiar de cualquier egoísmo nuestras conciencias para ejercer de balines, inseparables de nuestro maquis, una vez que colmemos la próxima entrega incondicional al mundo que aguarda fuego. Las brumas deberán ser iluminadas.

***

«En este punto, no obstante, terminaba la civilización. Hasta aquel momento habíamos estado seguros de dónde nos encontrábamos. Más allá de la batería había un pequeño tramo de una nada llena de hoyos producidos por las bombas: habíamos entrado en un vacío árido y devastador; en ese paisaje lunar descrito en las novelas de guerra y representado tan a menudo por docenas de pintores y dibujantes, yo incluido, con esa cualidad particular tan difícil de expresar. Esqueletos con muecas burlonas en el terreno gris, cráneos aún protegidos por los cascos metálicos; festones de alambre cubiertos de barro seco, cordilleras en miniatura de tierra color azafrán y árboles como patíbulos: este era el attrezzo del titánico reparto de actores moribundos y electrocutados, que cargaban el escenario de una electricidad romántica».

Blasting and Bombardiering, Wyndham Lewis

***

Stanisław Różewicz (1924-2008); Tadeusz Różewicz (1921-2014); Janusz Różewicz (1918-1944)