ESPECIAL RUDOLF THOME

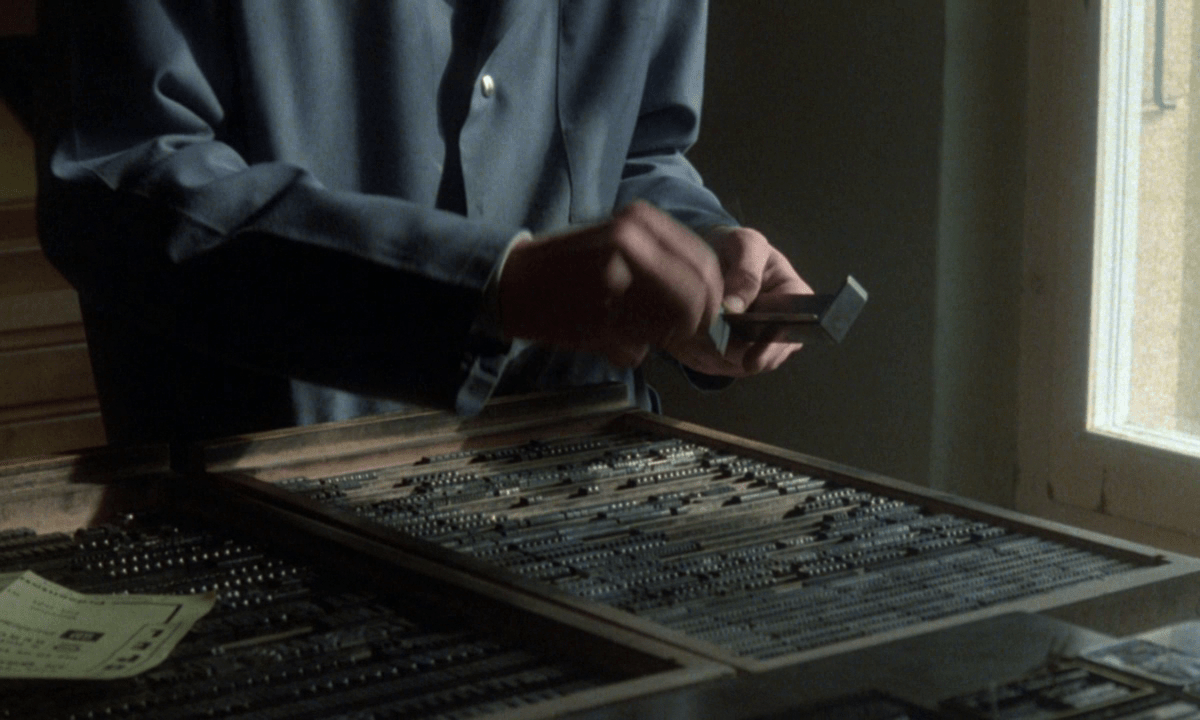

Berlin Chamissoplatz (1980)

System ohne Schatten (1983); por Dave Kehr

System ohne Schatten (1983); por Serge Daney

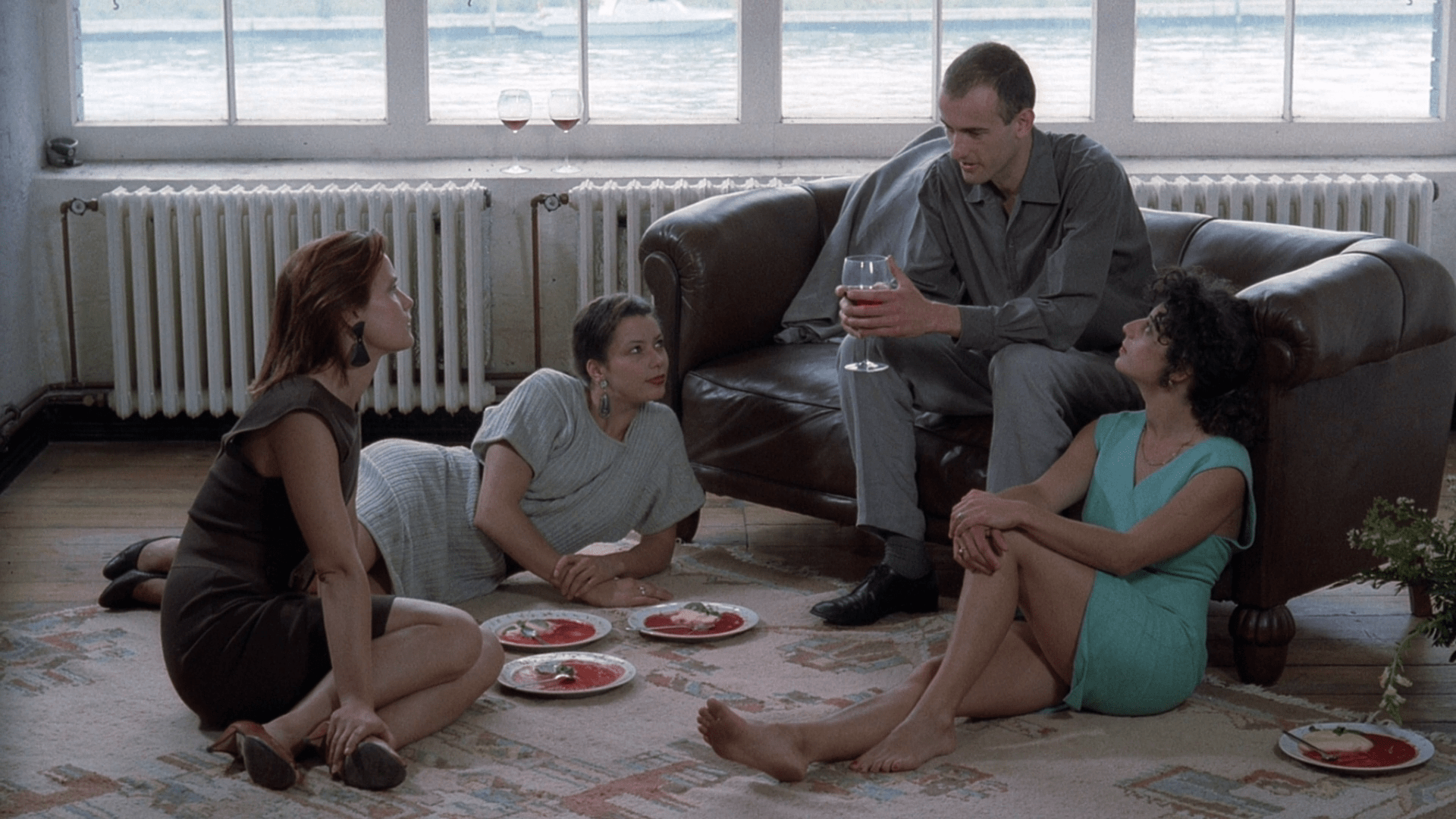

Der Philosoph (1989)

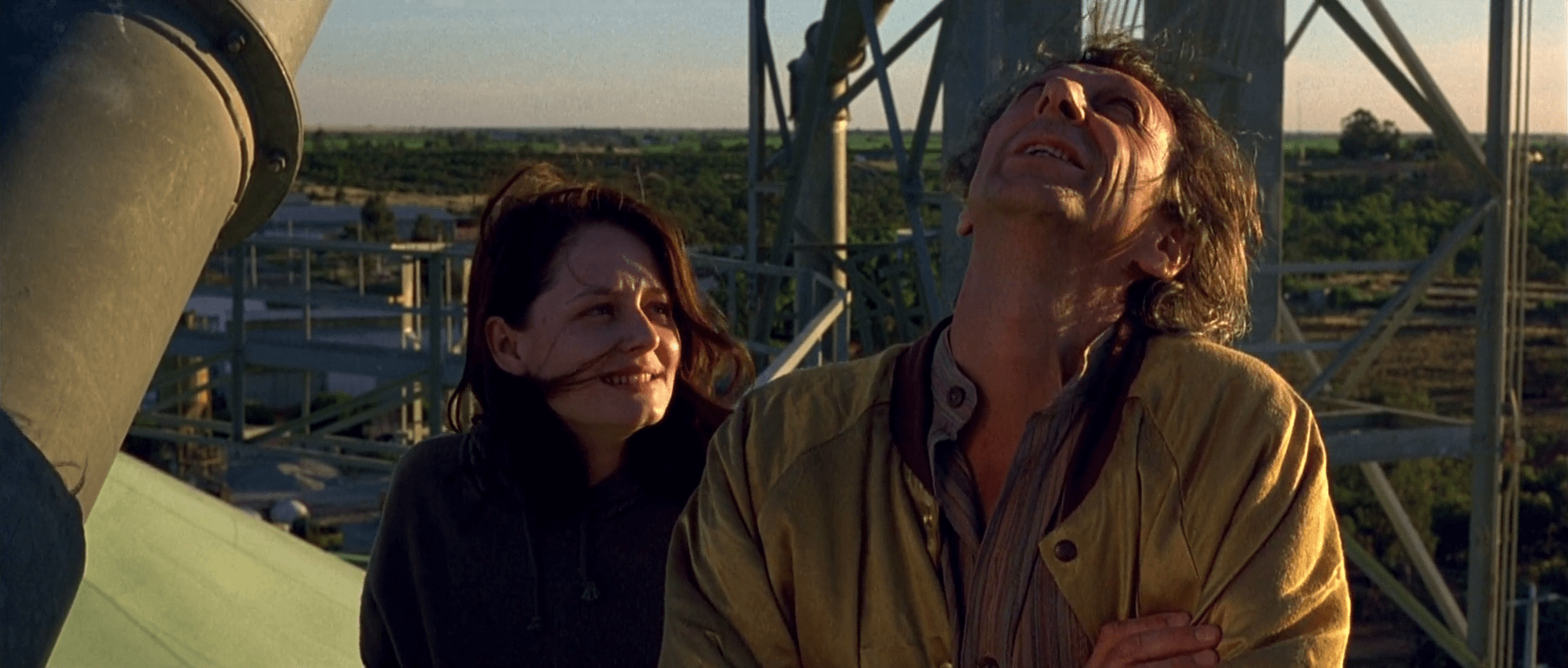

Rot und Blau (2003), Frau fährt, Mann schläft (2004) y Rauchzeichen (2006)

Trilogía Zeitreisen: Rot und Blau (2003), Frau fährt, Mann schläft (2004) y Rauchzeichen (2006)

0. PRELUDIO: EL DESEO ESFORZÁNDOSE

La visión propuesta por Rudolf Thome ha ido engrandeciéndose en nosotros hasta alcanzar cotas superlativas. A día de hoy, a estas alturas, tenemos la certidumbre de que ya nunca podremos olvidarla. Salteándolos, devorábamos con fruición cualquier filme suyo que tuviera a bien ponerse a nuestro alcance. En un inicio transitamos sus asequibles años ochenta, retrocedimos hasta sus setenta, nos conturbó Tigerstreifenbaby wartet auf Tarzan (1998) y acabaron sorprendiéndonos los traviesos meandros de una filmografía que seguía descendiendo rauda y caudalosa entrado el año 2000. Tras ser impregnados por algo más de una decena, ni la mitad en realidad de su filmografía ─conformada por veintiocho largos─, las películas a nuestro alcance se acabaron. Coitus interruptus; un idilio en este grado de florecimiento y excitación no podía finalizar así. Decidimos tentar un contacto con el cineasta. Necesitábamos ver lo aún no visto, despejar la niebla, o volver a encontrarnos con el alemán en calima. Thome, a sus ochenta y dos años, accedió a enviarnos por correo postal cinco DVDs con los filmes que nos faltaban. Presos del inescapable baremo de nuestra ansia, contábamos imaginariamente los días hasta la llegada del paquete. Dense prisa, DHL. Que la transacción tardara trece estuvo justificado: tal como nos previno el cineasta, la mayoría del tiempo reside rodeado de paz en su casa de campo y debía ir a recoger uno de los filmes a su oficina en Berlín. Finalmente, el día 18 de enero llegó el paquete. De haber intuido lo que estos filmes nos deparaban, hubiéramos sentido alargarse los trece días de espera en incontables noches. Ya era la hora, los nuevos metrajes echaban a andar ante nuestros ojos.

Tres viajes a través del tiempo: Rot und Blau, Frau fährt, Mann schläft y Rauchzeichen. Pasado, presente y futuro, en este orden. Esa es la premisa inicial, sobreimpresionada en unos títulos que nos atan con firmeza al momento, empero listos para inmiscuirse en una transitividad que poco a poco, dentro del filme y con el paso de cada entrega, irá acrecentándose. Entre ellos, ninguna continuidad argumental, sino la expansión paulatina de un conjunto de rimas, desenvolvimientos e inflexiones por medio de actores que se repiten, reacondicionando al observador, haciéndole rememorar y rememorando ellos su existencia anterior en un limbo adyacente que con el espectador han compartido.

1. APARICIONES REPARADORAS

Rot und Blau, pasado; comenzamos la travesía observando en plano general un campo y a lo lejos raíles que pronto serán circulados por trenes. En uno de ellos viajan ya tres personajes notorios, y la componente femenina viene de otro tiempo, traspasa la frontera alemana buscando respuestas con la inquisición queda de los huérfanos serenos. Se llama Serpil Turhan, si aludimos al nombre de la actriz, cuyo semblante parece connotar un reposo irresoluto. La habíamos descubierto antes en un filme de registro sonoro rico, aunque en demasía apocado jugando sobre seguro: Der schöne Tag (Thomas Arslan, 2001). El metraje thomeiano habitado por Serpil, encarnando a la inmigrante de ascendencia turca Ilke Tercan, vendrá a remover no pocas certezas que filmes tan nobles como el de Arslan, o algunos ya añejos de Angela Schanelec, acogen prestos vendiendo sin mala intención los sentimientos a una sensación totalizadora, al desconcierto, el silencio amedrentador, la herencia de la rueca de Antonioni actualizada para el espectador serio del presente. Thome no se contentará con eso; como cineasta, se ha encontrado plenamente a sí mismo, se halla bebiendo de su propia fuente, su carácter aporta al óleo fresco una gota de reflexión por medio de un empirismo desarmante, sobrecarga sensitiva mucho más cerca de los baqueteos resplandecientes de Alfreda por los ostentosos jardines de Espelho mágico (Manoel de Oliveira, 2005) o de la aventura terminal, tocando la delictiva cara de la gloria, de João de Deus cuando Monteiro cerraba su trilogía noventera con As bodas de Deus (1999), el oído cautivado por una diversidad sonora capaz de convertirnos en verdaderos entomólogos obcecados.

Ilke proviene de un pasado pudiente, llega en busca de su madre, Barbara Bärenklau, representada por Hannelore Elsner, la Ingrid Bergman de Rudolf Thome, actriz en edad de semiprovecto esplendor, el estado liminal de la belleza femenina cuando aún se es capaz de tener a varias generaciones suspirando por una piel en el estado que precede a la cuesta abajo desagradecida. La madre, de sonrisa equívocamente entusiasta, verá ligeramente aireado su contorno familiar ─en parte, también el de Thome, pues los vástagos de Barbara, Sarah y Sebastian, son en la realidad los suyos─ con la llegada de la hija pródiga. Se suceden entonces una serie de desarreglos minúsculos que desde estíos de otras décadas vienen a abrazarse, sorprenderse, incluso amar con fiera intensidad, aquello que hasta entonces permanecía separado por la distancia y el velado olvido. La reconciliación tarda poco en llegar, las pizcas mínimas de rencores se desvanecen, y madre e hija fraternizan en sincera amistad. Eso sí, Barbara cobrará con una fractura en la pierna izquierda el precio de tan duradera separación con su primogénita. Con el marido, Sebastian, no templará una relación teñida por la celeridad complaciente, quizá hasta el punto de la sospecha que nos hace preguntar ¿todavía estás enamorada? Menos titubeos nos suscita otra reaparición del pasado, ahora detective asegurando a Ilke la buena salvaguarda del dinero paterno y la localización de su madre. Hablamos de Samuel Eisenstein, también ligado desde la infancia a Barbara sin que ambos, en un primer momento, lo recuerden, por medio de un auxilio inocente en una aventurilla chiquilla: ella se cayó del árbol y él la recogió vestido de rojo y azul, en adelante y hasta la adultez, los colores preferidos de Barbara que dan nombre al título.

Tras labrar una filmografía impoluta durante los años ochenta, llegamos a Rot und Blau con la intuición de que la nueva parada en el camino ha tornasoleado ligeramente las prerrogativas de la partida. Veinte años atrás, el cine de Thome estaba atado al suelo por una poderosa fuerza de la gravedad, dotando a los planos, escenas, de una robustez rupestre trasladándose incluso a los cortes, donde ya no se trataba de una puesta en escena imbuida de peso debido a los movimientos costosos y evidentes del aparato sobre rieles, sino de la propia carga de la concepción escénica y de su duración acompasada sin falla de continuidad a unos caracteres más singulares y caprichosos que los vistos en el filme de 2003. Las peculiaridades estrafalarias de sus parejas intercambiables, filósofos platónicos o estrategas del ajedrez dan paso a una concepción más vasta de humores y continencias, donde deberemos hallar la universalidad en gestos tan rutinarios como cigarrillos siendo aplacados continuamente por bocas parlantes, exhalaciones de humo que nos revelan una biografía tapada. La sonrisa de Barbara se encuentra lejos de la satisfacción llana, curiosa, de Anna viajando en sandalias por el barrio en Berlin Chamissoplatz (1980). Aquí las comisuras de la boca de Hannelore obsequian altruismo con entrante de quebranto nuclear. El inicio del filme nos deja pacer a solas con ella, acompañarla hasta la vieja casa de campo donde quemará sus trastos, asistir a las conversaciones en cama con su amiga Samantha, permitiéndonos ser un espíritu partícipe de un malestar cercano difícil de concretar. Rot und Blau erige una sucesión de escenas, su empalme, con una transitividad mucho mayor que la de filmes como Tarot (1986). Sobresale una calma huidiza, capaz de dejar a uno roto, o riéndose al final (el marido de Barbara, preso de los celos, alelado por el alcohol, no duda en dar un puñetazo tumbante a Eisenstein).

También topamos una agresividad en la sinceridad de la expresión que nos golpea como un remolino, una ráfaga de viento inesperada en un julio cualquiera del trópico de Cáncer. Vemos esto cuando Eisenstein repara por primera vez en Barbara y recuerda su niñez, a la chica de su puericia, la rescatada: el actor se acerca al objetivo para mirarla mejor. Revelación. El temblor desborda la escala Richter y cinco segundos después tomamos el sol en una terraza berlinesa. La positividad feliz de Thome no halla rival que tumbe su satisfacción. Tan plena es su confianza en los placeres de la existencia que hace comer y beber a sus personajes con la glotonería comprensible de cualquier animal de provincias, capital o pueblo perdido: el tropel al completo puede recrearse en los placeres de agarrar un ala de pollo con la mano y roerla acompañada de un brindis. Los helados, el chocolate, las bebidas azucaradas. Todo al mismo tiempo y sin parar: es el amor. Ilke lo sabe, habla una empachada. Al contrario que el padre de Robert en The Comfort of Strangers (Ian McEwan), Thome no imparte castigo después de la comida, tampoco comportamientos turbadores tras el manjar. El drama en la trilogía Zeitreisen no existe como corolario a las mieles de la vida, se introduce sin más motivo en la existencia de las personas como un rayo de sol en el rostro de un bebé acunado, tiñe el momento, pero el tinte no puede escapar de la dicha de los días venideros, cargados de interrogantes, posibilidades, separaciones, las ganas de celebrar.

2. UN CINE PARA ADULTOS

Frau fährt, Mann schläft, presente; esta vez comenzamos directamente con Hannelore Elsner a las puertas de su casa nueva, recuperando la comba de su hija, quien, durante la mudanza, ha decidido ya ser mayorcita para no usarla más. Se adivina en la madre un compungimiento adusto por el tiempo que pasa. La familia empieza a hacerse a la idea de que Thomas, el mayor, pronto abandonará el nido, y el hijo del director, de nombre Martin aquí, viste una camiseta con una hoja de marihuana. Después de habernos abrevado en varias ocasiones en la filmografía paciente de Thome, percibimos sin lugar a dudas que el cineasta está apostándolo todo en esta trilogía al colocar a la familia más feliz de Alemania en un talk show, que en ilusión de riguroso directo, juega a intercalarse en distintos hogares con el visionado de los novietes de los cuatro hijos, dos chicas y dos chicos, delineando desde un inicio las parejas funámbulas que incluyen a papá y a mamá. En el cine de Thome uno no ama aislado, el amor lo circunda, y si alguien en un principio es reacio a entregarse, como Isabella en Rauchzeichen o Georg Hermes en Der Philosoph (1989), acaba acorralado por él. Extrañante invasión fugaz del mass media en su cine, por cuanto tiene de exposición ridícula, risas flojas a destiempo, entretenimiento chato no merecedor de reflexión. Conclusiones a las que Serge Daney llegó hacia el final de su vida, incluso después de haberlas batallado, dedicado cien días seguidos a dignificar una conversación imposible sobre la tevé; agujero negro, la televisión ─parece exponer Thome a vuelapluma─ es lo que está más cerca del inconsciente de la sociedad, y el inconsciente no se juzga. Es peligroso dejarse contaminar por ella. De ahí la ausencia fantasmática del aparato de retransmisión en casi todos sus filmes, que no carecen de coetaneidad tecnológica (ordenadores, teléfonos, coches, son vitales) pero sí de polución mediática. Su presencia en la habitación roja en el filme homónimo sirve para torturar experimentalmente a Fred, como obstáculo de antideseo a la proximidad física.

Hay un algo oculto en los encuadres de la Alemania urbana de Frau fährt, Mann schläft que sugestiona dilación, severidad, lejanía. Engatusa los ojos de la madre por el balcón durante el brindis por el nuevo hogar ─el recuerdo de Fassbinder azota por contados segundos al vislumbrar el rito, la estampa: perpleja seguridad─. Azoteas cuadriculan el alma adolescente de Thomas, dolido de amor, afilándola como un precipicio. No son las ruinas de Germania, anno zero (1948) ni las fábricas de Europa ’51 (1952), pero se da a suponer que sin dichas amalgamas de acero y cemento operando un influjo Thomas no podría haberse hipnotizado hasta flaquear su cuerpo en suicidio. Con ponderada oposición, Thome encuentra en la naturaleza un amor edificante, no idealizado, gusta que sus personajes paseen por senderos tupidos, abracen árboles, se bañen en lagos, enciendan hogueras donde echar a quemar la vanidad. También que talen, socaven, desbrocen, negociando con el terruño relaciones de acomodo con una candorosidad sin violencia: partir el cráneo a un pez recién pescado, eviscerarlo, se hace con la misma naturalidad que cachetear la tierra húmeda antes de sentarse. Que un lago artificial, por el trabajo volcado, por lo que contiene, pueda ser igual de bello que uno formado por causas naturales nos da la medida de cómo podría catalizarse una síntesis afectiva entre el romanticismo alemán y la Ilustración [Das Mikroskop, (1988)], el paso adelante consecuente del cine contemporáneo tras las huellas de Rossellini. La muerte de Thomas, enmienda a la fecundidad natural, torna odioso el silencio de sus progenitores infieles, hace emerger en la madre la crisis ─antes eludida por conveniencia─ de una Bergman.

Vida y muerte, el amor universal espalda contra espalda con las limitaciones del yo. Conocer no basta. Dios no existe. A nuestro alrededor no giran los goznes del mundo, aunque por ratos lo parezca cuando compartimos una conversación en cama con la persona amada, brío centrípeto de sábanas que ceden intimidad repudiando fisgonería. Maurice Pialat fue asimismo un dignísimo gabán en scène, por ásperas que fuesen sus colchas, la intemperie mostraba ineptitud al intentar entrometerse. Contemplando las escenas de Thome, interrogativas, felices o descarnadas, sentimos que por fin la imagen ha sido devuelta a su cualidad original, arcaica, que el cine, un arte de representación duro, como afirmaba Víctor Erice, ha recuperado la blandura antediluviana del bisonte de Altamira que hizo a Manomohan Mitra abandonar la academia y su país en pos de aquel conocimiento esencial, aborigen, sobre el ser humano, en Agantuk (Satyajit Ray, 1991). Las ficciones del alemán destensan los sentimientos con el diáfano propósito de reinventarlos [Das rote Zimmer (2010)], hacen de vientre sin armar escándalo y dan a luz un encanto vagamente siniestro, de embrujo prófugo, que predomina en los sueños del viviente buscador, centauro de la urbe al campo, ansiando para sí una ética diferente, las ventajas de compartir besos, la revisión del código matrimonial, las leyes del harén. En esta lógica de linterna mágica emocional se inscriben las variaciones cinceladas por el alemán en este tríptico, su leve violencia tiene lugar en el mismo fragmento de tiempo donde de una siesta besando las mejillas de Salmacis despertamos al terco contacto ocular con la persiana entreabierta. Hemos malogrado algo desde la apertura de los párpados, el Monte Ida se pierde en la memoria como un paraíso remoto, siete días de ayuno podrán ser el precio a pagar para recuperarlo, o quizá se haya ido sin fecha de retorno. Estas dudas de pasaje son las que exuda el cuerpo de Serpil Turhan a través de los tres filmes.

En el primero, como vimos, tiene la fortuna la tierra de verla regresar: vínculos restablecidos. En el segundo, bajo la guisa de la sirvienta Sirtali, su semblante se oscurece un tanto: está ahí para todos, viste con medias negras tras el luto que ataca el filme como si las tuviera reservadas de antemano, su seda oscura no indica un deseo a punto de ser aquietado, encarna una distancia, aquella que niega al marido el seguimiento de su idilio tras la muerte del hijo. Dicho hombre de familia, el profesor de filosofía Anton Bogenbauer, lee titulares de una decena de periódicos sin ni siquiera hojear su interior, pasa de un diario a otro con la respetable indiferencia del burgués más equidistante odiado por Karl Kraus y Nietzsche, el pie de foto le es a este tipo tan consustancial como el refrigerio matutino. Cuando descubrimos tras la tragedia que no solo sus lágrimas derramaba sobre Sirtali, el rechazo de la segunda semeja un sparring de luto, implacable ángel de la desdicha negándonos las babas, orgasmos y sollozos. Aun así, no deserta, se quedará con la familia. Será Hannelore Elsner, como Johanna Perl, quien arrojará el anillo al mar.

3. RETROGRADACIONES PLANETARIAS

Rauchzeichen, futuro; sentimos que la escena ha llegado a la conclusión lógica de pérdida de peso con respecto a los dos filmes anteriores, que ya habían adelgazado en consideración a su cine ochentero, y es que sobre todo en el tercero las secuencias parecen desaparecer bajo el velo de una amenaza, con la urgencia de una risa, se palpa un apresuramiento incapaz de perder el momento, al contrario, lo van llenando incesantemente signos de humo. Adelantándonos unos años podremos constatar que el linaje alemán exhibido en esta trilogía cambiará cautamente su atuendo en Das Sichtbare und das Unsichtbare (2007), instituyéndose con una mudabilidad de formas que rompe los movimientos pendulares en quebradizos trazados, escenas de lucha en las que el corte arremete cual brocha violenta al lienzo; desde ahí, se reemprende la marcha, con el pretexto de estar mudos, desembarcando en un cambalache persistente, varados en la calma de un horizonte o tensionando con mareo vacilado. En el mismo punto en que otros filmes malogran el interés, estos de Thome adquieren velocidad, tras el pequeño prolegómeno necesario de toda película para situarnos, estando ya la ficción tan prendida que no parece un trozo de metraje, sino otra cosa que respira con su propio pulso, la contemplación de un limbo muy real expandiéndose sin encontrar obstáculo. Imposible no pensar constantemente en la fortuna de estar vivos.

En los parajes sardos coadyuvamos en el rol de asistentes perplejos a unos ritos celestiales, cualquier criatura con la edad suficiente corriendo por sus arterias como para haber vivido un par de meses en una ciudad de tránsito reconocerá esta intoxicación contagiosa, los ribetes de recepción, acogiendo con simpatía y buenos cuidados a los viajeros cansados, capitanes atracados en suelo firme, parientes lejanos. Si recordamos con felicidad nublada aquellos días donde nuestros ciclos sucedían su curso envueltos por el alegre ímpetu del peregrinaje, Rauchzeichen convierte en fútil esta memoria, nos la pone tan cerca de los ojos que termina restaurándose, figurándose en futurible predilecto. Hayamos cogido el Camino Francés, el Primitivo o el del Norte, habiendo llegado a Santiago de Compostela y avistado el Monte do Gozo, unas pocas pisadas más en dirección a la Berenguela irán borrando en nosotros la sensación de permanencia terroríficamente provocadora ─Sue poniendo final a su viaggio en Italia con el arrojo del anillo al mar en Frau fährt, Mann schläft─, a la vez que dejamos de pensar en el camino recorrido como algo con lo que hacer las paces, santiguarnos y dormitar los renglones rectos del destino ─las risas pacificadoras, tallando un armisticio con la dolorosa biografía, al final de Rot und Blau─; cuando lo que separa nuestros zapatos del botafumeiro equivale a unos pocos metros, pasamos a habitar la fimbria del tiempo, colgados de la manga del azar, y ya pocos signos de desdicha podrán romper el bieneficio, cerca del límite, río abajo, las estaciones te pasarán de lado, ahora que todo ha terminado, convocado a la semilla, a la derecha del sol, ahora que descubres, ahora que estás completo, comienza tu segunda juventud, finis terrae. A la manera de Annabella Silberstein, caemos de la luna y arribamos en la rosa de los vientos.

Mudos, como el homicida que arrebata la vida a Leila. Cabe resaltar que, antes de salir de campo para siempre, en cada uno de los filmes, su silueta había sido ese Monte Ida inalcanzable o fugitivo para tres personajes. 2003, un tímido chaval que la acoge en su apartamento no puede evitar querer chupetearle los pies al exhibirlos ella en primer término del plano, el fetiche es negado cariñosamente. 2004, ya lo vimos, el profesor se debe guardar la erección. 2006, la fugitiva otomana escucha la inoportuna confesión de amor del autodeclarado Dios del cine Hans, quizá el personaje más feo y desaseado filmado por Thome, a mayores otro suspira por ella, el hijo de la protagonista, Michael, de nuevo, como se ha mencionado que sucede en la trilogía, el propio primogénito del director.

En la dramatis personae, también Karl Kranzkowski, el padre, varía su porte a lo largo de los años en los que tuvo lugar la realización de los filmes. 2003, Gregor Bärenklau, recibidor engañosamente estoico de la helada dote matrimonial con sonrisa aquilatada de Barbara, de tonto no tiene un pelo, su mujer descansa la mente, y los achuchones, en un país diferente, atrás en el tiempo, infancia (Eisenstein), juventud (Ilke). La calma de Gregor inquieta con la intuición silbante de la serpiente patosa a punto de atrapar al ratón. Llegada la ocasión, el puñetazo hacia el posible amante de Barbara llegará sin premura, faltaba un puntito de Calvados. 2004, Anton Bogenbauer ya no asestaría dicho golpe en la testa, se quedaría leyendo el enésimo titular y, en todo caso, querríamos joderle la faz nosotros, y es que tantea el terreno mientras enseña a Platón, Nietzsche, con calma sapiente de impostor, lágrimas de cocodrilo, tan catedrático que no puede evitar sacar como un loco el claxon genital a que pite en bajo volumen, pero pita, y pita, constantemente parece pedir algo al mundo, y una vez que lo obtenga nos queda la sensación de que se apurará para asegurar el sello personal inscrito en el premio. Tras el infortunio de Thomas, no le queda más remedio que poner buena cara al mal tiempo, pero la cara no podemos llamarla en verdad buena ni el tiempo permanecerá tan vil por muchos días. Sus circunloquios ─en los jardines marienbadianos del hospital psiquiátrico donde su mujer, Sue, convalece tras cortocircuitar la buena razón al írsele el hijo─ piden a gritos consistencia, sinceridad, la improvisación suscita debilidad, camine como un hombre. En 2006, finalmente, el americano Jonathan Fischer ha viajado al extremo opuesto para encarnarse en americano feliz, contento de chillar en italiano las coletillas comunes, afable con el resto, cariñoso con su nueva amante, Annabella. El pasado que se le adivina reptar de perro sentimental vagabundo (la banda Contradictions lo tenía de cantante) ya hace eco en el futuro sin posibilidad de dentarlo. Si ronca mientras duerme, acepta cambiarse de habitación, escucha embelesado los poemas de Hölderlin borbotear de la boca de Hannelore Elsner. De las alturas embebidas del filósofo del anterior filme, desembarcamos en la bonanza bonachona, fácilmente dominable, hasta pidiendo ser amaestrado, del nuevo aprendiz de la pasión. El americano perfecto, acondicionado para hacer tabula rasa en la pizarra de los afectos.

Descosidas las complexiones rocosas que unían y ataban a los personajes de su cine con la escena y su disolución, Thome culmina el natural proceso de transfiguración alcanfórica iniciado tres años atrás, y para ello no recurre a falsarias coartadas de fluidez o liquidez, las mesas continúan pesando, los personajes cosechan lo que siembran, ha ocurrido, eso sí, una ligazón lógica y concomitante al proceso de convertirse en romero, así cada escena termina levemente acribillada por la luz de la siguiente, como si de un asesinato de noctilucas se tratase, tan fastuoso que en los días de este porvenir contagioso deberemos cavilar sobre otros términos más adecuados, por ahora contentémonos con estos, nos queda una posible vuelta a la luna para hallar enterrado en un cráter el papel donde habíamos apuntado mil sinónimos con los que nombrar un ciprés. Si tal actividad inquisitiva les semeja risible, probablemente sientan desconcierto ante las actividades regulares de los habitantes de este filme, tan sereno en su traje de condicionantes sin fecha de caducidad que si alcanzan a comprenderlos entrarán a un banco exclamando en italiano por la bravura del viento. Para entender los ciclos solares de Rauchzeichen, habrá que fijar la estructura fisiológica en un punto a mitad del camino entre el hall rústico y el astro natural que nos vigila; lo que busca Thome en esta aristocracia de caminante, y por consiguiente termina hallando con sus operaciones de cineasta, acompañado por una caravana de ayudantes habituales, es servir de polo magnético en el centro de una imaginaria línea ley: Italia, su isla de Pascua; el último fotograma de una escena y el primero de la ulterior, la clave del sigillum. Quédense en silencio, quizá oigan indicios.

A la mudez mencionada, añadámosle también una cualidad que nos confiere espectar este filme de Thome y, por extensión, la totalidad de su obra. Madurez. Al igual que el grupo circundando las consumaciones de la defunción de Leila, sin subestimar su valía ─ella era una princesa─, no podrá resistirse a las posteriores ceremonias revoltosas: un banquete sazonado, seguido de boda sobre barquita dando tumbos en un estanque artificial; coronarán la noche el baile y aliento cercano de los supervivientes. La envergadura del terror solapa las fauces con el erotismo ciclópeo del entorno de Cerdeña y el cine de Thome alcanza por fin la trayectoria lunar, turgencia equívocamente lejana, engañosa cuando parece que la podemos rodear con la palma. Cambia de fase con el celo astronómico de un nigromante altruista. Junto a él, celebramos con cáliz y Mirto Rosso la posibilidad de hacer el amor tapados por el cuarto menguante asomando detrás de la ventana.